レコードプレーヤーにダストカバーを付けた・・・ ― 2011年09月28日 06時20分

在りし日のTechnics SL-1700

この Technics SL-QX300P は大須ハイファイ堂でデッドストック品大量放出時に購入したプレーヤーでダストカバーはついて無い。これまでは風呂敷をダストカバーにしていた。

この Technics SL-QX300P は大須ハイファイ堂でデッドストック品大量放出時に購入したプレーヤーでダストカバーはついて無い。これまでは風呂敷をダストカバーにしていた。

風呂敷をダストカバーにしていたTechnics SL-QX300P

まあ、これでもそう不満は無かったのだけど、最近ダストカバー付のレコードプレーヤーを台所に入れたので、それでやはりアクリルのダストカバーをこのプレーヤーにも付けたくなった次第。

まあ、これでもそう不満は無かったのだけど、最近ダストカバー付のレコードプレーヤーを台所に入れたので、それでやはりアクリルのダストカバーをこのプレーヤーにも付けたくなった次第。

Technics SL-1700 のダストカバー

Technics SL-QX300P を購入した時にTechnics SL-1700は引き取り処分して頂いたのだが、ダストカバーは使えそうなので残してもらった。当時からコイツをなんとか使えないかと考えてはいたのだが・・・

Technics SL-QX300P を購入した時にTechnics SL-1700は引き取り処分して頂いたのだが、ダストカバーは使えそうなので残してもらった。当時からコイツをなんとか使えないかと考えてはいたのだが・・・

Technics SL-1700 後ろ側

レコードプレーヤーのダストカバーはバネ内蔵の蝶番が付いていて、レコードプレーヤーのダストカバー固定部分に上からスポッとヒンジを挿入固定するタイプが多い。これもそのタイプ。だが、手元のTechnics SL-QX300P はそのようなダストカバー固定用部品は付いていない。

Technics SL-QX300P 後ろ側

固定用部品取り付け穴らしき物はあるが、固定用部品は手元に無いし(Technics SL-1700 の固定用部品を取っておけば良かったが・・・ブログ掲載用の写真を見て今気が付いた次第)、そもそもダストカバーのサイズ(Technics SL-QX300P より少々大きい・・・小さいよりかはいいが・・・)や両ヒンジの間隔が異なっているので、この取り付け穴はそのままでは利用出来ない。

無いアタマをフル回転させて考えてみる・・・ホームセンターで売っているLアングル金具を利用して、なんとか使えないか・・・と。

固定用部品取り付け穴らしき物はあるが、固定用部品は手元に無いし(Technics SL-1700 の固定用部品を取っておけば良かったが・・・ブログ掲載用の写真を見て今気が付いた次第)、そもそもダストカバーのサイズ(Technics SL-QX300P より少々大きい・・・小さいよりかはいいが・・・)や両ヒンジの間隔が異なっているので、この取り付け穴はそのままでは利用出来ない。

無いアタマをフル回転させて考えてみる・・・ホームセンターで売っているLアングル金具を利用して、なんとか使えないか・・・と。

ホームセンターで購入した資材・・・

ということで、近所のホームセンターまで足を運んで、使えそうなLアングルとネジを物色・・・M3ネジ以上は種類が豊富だが、それ未満の直径のネジとなると種類が少ない・・・M2.6ネジとそれ用のナットがあったのでなんとかなりそうだ。M3ネジも使えるので合わせて購入・・・

数時間あれこれ試行錯誤、足りない資材はまたまたホームセンターへ調達しに・・・なんてことをしながら、こんなところに落ち着きました・・・

ということで、近所のホームセンターまで足を運んで、使えそうなLアングルとネジを物色・・・M3ネジ以上は種類が豊富だが、それ未満の直径のネジとなると種類が少ない・・・M2.6ネジとそれ用のナットがあったのでなんとかなりそうだ。M3ネジも使えるので合わせて購入・・・

数時間あれこれ試行錯誤、足りない資材はまたまたホームセンターへ調達しに・・・なんてことをしながら、こんなところに落ち着きました・・・

ダストカバーをLアングルでサポート

Lアングルはプレーヤーの自重で支える

後ろ側は数cmの隙間が開いたけど、まあしょうが無い・・・

Lアングルはプレーヤーの自重で支える

後ろ側は数cmの隙間が開いたけど、まあしょうが無い・・・

Lアングルをプレーヤーの自重で支える(踏んでいる)

ま、こんな感じですな・・・

3mm厚のLアングルを後ろ足で踏んでいるので前足にも3mm厚のライナー(単なる檜の薄板)をかませて水平をとる

取り付けたダストカバーを開いたところ

取り付けたダストカバーを閉じたところ。これでも演奏O.K.

やっぱりダストカバーがあるといいなあ・・・んでは。

やっぱりダストカバーがあるといいなあ・・・んでは。

レコードプレーヤー用の針圧計を使ってみました・・・その2 ― 2011年09月24日 06時15分

その1 の続き・・・

たまたま立ち寄った大須の ノムラ無線。軽いシェルはないかな~とガラスケースを見ると、Pickering AS-2PS があった。8gと軽く値段もお手頃(実売価格\1,350)。プレスフレームのSMEのシェルは1万円以上・・・ブランド力だなあ・・・

たまたま立ち寄った大須の ノムラ無線。軽いシェルはないかな~とガラスケースを見ると、Pickering AS-2PS があった。8gと軽く値段もお手頃(実売価格\1,350)。プレスフレームのSMEのシェルは1万円以上・・・ブランド力だなあ・・・

左:Victorの型番不詳シェル

右:Pickering AS-2PS(B)に取り付けたSHURE M44G

Victorの型番不詳シェルを針圧計(Ortofon Cartridge Digital Scale DS-1、別に針圧計でなくてもいいけど)で測ると、指かけ無しで9.6g 指掛けを咥えると12.1gと結構重い・・・

右:Pickering AS-2PS(B)に取り付けたSHURE M44G

Victorの型番不詳シェルを針圧計(Ortofon Cartridge Digital Scale DS-1、別に針圧計でなくてもいいけど)で測ると、指かけ無しで9.6g 指掛けを咥えると12.1gと結構重い・・・

Pickering AS-2PSに取り付けたSHURE M44-7

早速、シェルをPickering AS-2PS(B) に換えると・・・お、ちゃんとゼロ・バランスがとれる・・・なんだ、針圧計必要なかったかな?

早速、シェルをPickering AS-2PS(B) に換えると・・・お、ちゃんとゼロ・バランスがとれる・・・なんだ、針圧計必要なかったかな?

Pickering AS-2PSに取り付けたSHURE M44-7 を真横から

Victorの型番不詳シェルの時より、心持ち尻もちつき気味?だが、まあこのくらいなら良しとしよう。よっぽど酷いソリのレコードで無ければまあ問題なし。

Victorの型番不詳シェルの時より、心持ち尻もちつき気味?だが、まあこのくらいなら良しとしよう。よっぽど酷いソリのレコードで無ければまあ問題なし。

DENON DP-37F

折角なので、ダイナミックバランスで針圧を掛けるDENON DP-37Fの針圧をチェックしてみた。このプレーヤーのアームは電子サーボで針圧とアンチ・スケーティングをかける。アームのダンピングも電子サーボだ。

折角なので、ダイナミックバランスで針圧を掛けるDENON DP-37Fの針圧をチェックしてみた。このプレーヤーのアームは電子サーボで針圧とアンチ・スケーティングをかける。アームのダンピングも電子サーボだ。

針圧はアーム根元のダイヤルで調整する。アンチ・スケーティングは針圧ダイヤルと連動してかかる。ダンピング調整は別に調整ダイヤルがあり、取説によると針圧と同じ数値にセットするよう設計されているとのこと。

実針圧を針圧計で計ると、セットしたダイヤル数値1.5g(SHURE M44G の規定針圧Max1.5g)に対して1.2gと小さいことがわかった。1.5gになるよう針圧計とにらめっこしてダイヤル調整・・・ダイヤル数値1.8で規定針圧1.5gとなった。まあ、中古で電子サーボだからこれくらいの狂いは仕方がないか・・・

このアームは、レコード演奏中に針圧を可変出来る。試しに、演奏中に針圧を軽くしていくとあるところで音がざらつく・・・トレースミスをし始める針圧がなんとなく推測できる。また、針圧をだんだん重くするとカンチレバーが沈んでいくので、加重する限界もなんとなく分かる・・・これはこれで面白い。

おっと、話を戻そう・・・

Audio Craft AS-2PL に取り付けた Audio Technica AT150i

※AT150i はAT150MLXと互換性のある記念モデル

今使ってるAudio Craft AS-2PLとそっくり!

なんか遠回りしたなあ・・・んでは。

※AT150i はAT150MLXと互換性のある記念モデル

今使ってるAudio Craft AS-2PLとそっくり!

なんか遠回りしたなあ・・・んでは。

レコードプレーヤー用の針圧計を使ってみました・・・その1 ― 2011年09月23日 03時30分

台風(今は熱帯低気圧?)一過(北海道辺りはまだか?)・・・実家の方では停電があったり、名古屋でも避難勧告が出たりと・・・こりゃ、災害への備えを考えんといかんなあ・・・

最近のブログネタは原発関係以外が多いかな・・・?原発関係は他の人も沢山書いてるし、ツイッターでつぶやくことが多くなりました・・・

大本営発表ではない事実を知りたければ、今書店に昔の良書が大量に復刊されているし、身近な図書館で見ることも出来るし、ネットにも情報は溢れている(いい加減な情報も多いけど・・・)

ま、気が向いたらブログで原発関係も書きますが・・・興味あるサイトは随時「むすひ」に追加してます。まあ、自身のための備忘録みたいなもんです。

閑話休題、久しぶりにしょうもないオーディオの話・・・

事の発端は、SHURE の M44G と M44-7 をリスニングのTechnics SL-QX300P で使い始めたこと・・・

最近のブログネタは原発関係以外が多いかな・・・?原発関係は他の人も沢山書いてるし、ツイッターでつぶやくことが多くなりました・・・

大本営発表ではない事実を知りたければ、今書店に昔の良書が大量に復刊されているし、身近な図書館で見ることも出来るし、ネットにも情報は溢れている(いい加減な情報も多いけど・・・)

ま、気が向いたらブログで原発関係も書きますが・・・興味あるサイトは随時「むすひ」に追加してます。まあ、自身のための備忘録みたいなもんです。

閑話休題、久しぶりにしょうもないオーディオの話・・・

事の発端は、SHURE の M44G と M44-7 をリスニングのTechnics SL-QX300P で使い始めたこと・・・

VICTORの型番不詳シェルに取り付けた SHURE M44G

この2つのカートリッジ、自重(6.7g)とちょっと重量級(Audio Technica AT10G のカートリッジ自重は実測5.8g、付属シェルは13.5~14g程度でかなりの重量級)で、この背高のっぽのカートリッジに尻もちをつかせない適当な形状のシェルで軽いものがあまりないのだ・・・

残念ながら、手持ちのシェル+SHURE M44G & M44-7 の組み合わせでは、Technics SL-QX300P のトーンアームの標準ウェイトだけではゼロ・バランスが取れない・・・

ゼロ・バランスとはなんぞや・・・と言われると困るが、要はトーンアームの原理は単純で、「やじろべえ」「天秤」の類なのだ。支点の片方にカートリッジ、もう片方にバランス・ウェイトがあり、このバランスウェイトを調整して、レコードに対してレコード針をどの程度の力で押しつけるかを決めるのだ。

この2つのカートリッジ、自重(6.7g)とちょっと重量級(Audio Technica AT10G のカートリッジ自重は実測5.8g、付属シェルは13.5~14g程度でかなりの重量級)で、この背高のっぽのカートリッジに尻もちをつかせない適当な形状のシェルで軽いものがあまりないのだ・・・

残念ながら、手持ちのシェル+SHURE M44G & M44-7 の組み合わせでは、Technics SL-QX300P のトーンアームの標準ウェイトだけではゼロ・バランスが取れない・・・

ゼロ・バランスとはなんぞや・・・と言われると困るが、要はトーンアームの原理は単純で、「やじろべえ」「天秤」の類なのだ。支点の片方にカートリッジ、もう片方にバランス・ウェイトがあり、このバランスウェイトを調整して、レコードに対してレコード針をどの程度の力で押しつけるかを決めるのだ。

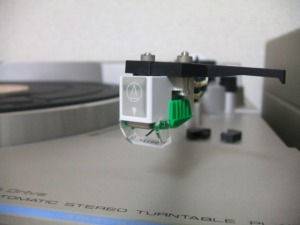

Technics SL-QX300P のトーンアーム 上から・・・

レコードに対してレコード針を押しつける力(針圧)はカートリッジによって推奨針圧というのがあり、普通は其の範囲で針圧を調整する。代表的なMMカートリッジでは1~2.5g程度、MCだともう少し重いかな?MCは使ったことが無いからよく知らん・・・

アームに取り付けるカートリッジとそれをマウントするシェルは様々な重さがあるから、その差異をこのバランスウェイトで吸収するのだ・・・

レコードに対してレコード針を押しつける力(針圧)はカートリッジによって推奨針圧というのがあり、普通は其の範囲で針圧を調整する。代表的なMMカートリッジでは1~2.5g程度、MCだともう少し重いかな?MCは使ったことが無いからよく知らん・・・

アームに取り付けるカートリッジとそれをマウントするシェルは様々な重さがあるから、その差異をこのバランスウェイトで吸収するのだ・・・

Technics SL-QX300P のトーンアーム バランス・ウェイトを支点側に目一杯寄せたところ

アームにシェルとカートリッジを取り付けたところで、ゼロ・バランス(手を離してこの天秤が水平になる状態)になるように調整する。その時バランスウェイトのメモリダイヤル(ウェイトとはルーズカップリングされていてウェイトとは別個に回せる。ウェイトを回すとダイヤルも一緒にくっついて回る)の”0”をアーム白線上に合わせる。

当然ながら、この時はアンチ・スケーティング(インサイド・フォース・キャンセラーともいう)はゼロにしておく。アンチ・スケーティングはバネ式のものもあれば分銅式のもあり、これまた多様だ・・・アームの支点も、ナイフエッジもあればジンバル・サポート(このアームがそうかな?)とか色々方式がある。一長一短でどれがベストかは良くワカランが、工作精度が要求される部品ではある・・・

針圧のかけ方も様々。アームのアンバランスで針圧をかけるスタティック方式やバネや電子制御で針圧をかけるダイナック方式等々・・・どちらも一長一短というところだろうか。

アームにシェルとカートリッジを取り付けたところで、ゼロ・バランス(手を離してこの天秤が水平になる状態)になるように調整する。その時バランスウェイトのメモリダイヤル(ウェイトとはルーズカップリングされていてウェイトとは別個に回せる。ウェイトを回すとダイヤルも一緒にくっついて回る)の”0”をアーム白線上に合わせる。

当然ながら、この時はアンチ・スケーティング(インサイド・フォース・キャンセラーともいう)はゼロにしておく。アンチ・スケーティングはバネ式のものもあれば分銅式のもあり、これまた多様だ・・・アームの支点も、ナイフエッジもあればジンバル・サポート(このアームがそうかな?)とか色々方式がある。一長一短でどれがベストかは良くワカランが、工作精度が要求される部品ではある・・・

針圧のかけ方も様々。アームのアンバランスで針圧をかけるスタティック方式やバネや電子制御で針圧をかけるダイナック方式等々・・・どちらも一長一短というところだろうか。

Technics SL-QX300P のトーンアーム バランスウェイト

目一杯後ろに下げたところ

これでゼロ・バランス調整は完了。この状態でダイヤルを(お尻から見て)右ねじ方向に回すと、バランスウェイトが支点側に移動し、やじろべえがアンバランス状態となってレコードに針が押しつけられるようになる。その時の針圧はバランスウェイトの目盛りの数字で直読出来るのだ。精度はせいぜい ±0.1g程度 だが、厳密な針圧設定を要求するようなカートリッジでなければこの程度で十分。

ということで、普通に使う分には、わざわざ針圧計などというアクセサリーは要らないのだが・・・

んで、このトーンアームにも色々種類があり、重量級シェル&カートリッジ向きのものもあれば、軽量級シェル&カートリッジ向きのものもある。それは設計次第だ・・・

Technics SL-QX300P のトーンアームは軽量級シェル&カートリッジ向き。テクニクスもカートリッジを作っていたが、それらは軽量級のカートリッジだったと思う・・・

閑話休題

んで、手持ちのシェル+SHURE M44G & M44-7 の組み合わせでは、Technics SL-QX300P のトーンアームの標準ウェイトだけではゼロ・バランスが取れない・・・とはどういうことかというと、バランスウェイトを目一杯下げてもカートリッジ側が下がってしまい水平にならない・・・のだ。重量級アームに軽量級シェル&カートリッジではこれと逆のことが起きる・・・かどうかは知らない。

目一杯後ろに下げたところ

これでゼロ・バランス調整は完了。この状態でダイヤルを(お尻から見て)右ねじ方向に回すと、バランスウェイトが支点側に移動し、やじろべえがアンバランス状態となってレコードに針が押しつけられるようになる。その時の針圧はバランスウェイトの目盛りの数字で直読出来るのだ。精度はせいぜい ±0.1g程度 だが、厳密な針圧設定を要求するようなカートリッジでなければこの程度で十分。

ということで、普通に使う分には、わざわざ針圧計などというアクセサリーは要らないのだが・・・

んで、このトーンアームにも色々種類があり、重量級シェル&カートリッジ向きのものもあれば、軽量級シェル&カートリッジ向きのものもある。それは設計次第だ・・・

Technics SL-QX300P のトーンアームは軽量級シェル&カートリッジ向き。テクニクスもカートリッジを作っていたが、それらは軽量級のカートリッジだったと思う・・・

閑話休題

んで、手持ちのシェル+SHURE M44G & M44-7 の組み合わせでは、Technics SL-QX300P のトーンアームの標準ウェイトだけではゼロ・バランスが取れない・・・とはどういうことかというと、バランスウェイトを目一杯下げてもカートリッジ側が下がってしまい水平にならない・・・のだ。重量級アームに軽量級シェル&カートリッジではこれと逆のことが起きる・・・かどうかは知らない。

こんだけ下げてもゼロ・バランスが取れない・・・

ゼロ・バランスが取れない・・・ということはダイヤル目盛り直読で正確な針圧がかけられないということだ・・・ゼロ・バランスが取れなくてもとにかく針圧かけりゃいいのだ・・・でもいいんだけど、何gかワカランというのはあまりよろしくないのだ・・・針圧は軽すぎても重すぎても良くないから・・・

それ以前に、ゼロ・バランスが取れない・・・ということは、このトーンアームに対して取り付けるシェル+カートリッジの組み合わせが不適合ということでもある・・・

そんな結論では身も蓋も無い話になってしまうので、一応救済策も無いことは無い。天秤のバランスウェイト側に重りを付加するのだ。サブウェイトという重りがある。

ゼロ・バランスが取れない・・・ということはダイヤル目盛り直読で正確な針圧がかけられないということだ・・・ゼロ・バランスが取れなくてもとにかく針圧かけりゃいいのだ・・・でもいいんだけど、何gかワカランというのはあまりよろしくないのだ・・・針圧は軽すぎても重すぎても良くないから・・・

それ以前に、ゼロ・バランスが取れない・・・ということは、このトーンアームに対して取り付けるシェル+カートリッジの組み合わせが不適合ということでもある・・・

そんな結論では身も蓋も無い話になってしまうので、一応救済策も無いことは無い。天秤のバランスウェイト側に重りを付加するのだ。サブウェイトという重りがある。

Technics SL-QX300P のトーンアーム バランスウェイト お尻側と Technichs SL-1200Mk4付属のサブ・ウェイト(10.5g)

同じテクニクス製品で互換性があるのですんなり取り付け出来た。

同じテクニクス製品で互換性があるのですんなり取り付け出来た。

Technics SL-QX300P のトーンアームのお尻側にサブ・ウェイト(10.5g)を付加したところ(上から)

これで目出度くゼロ・バランスが取れて針圧も適当にかけられるが・・・あまり良い解決策でもない。バランスは取れてもアームの支点に掛かる荷重は増える(支点のロスが増える)し、当然のことながら慣性モーメントも増える。ケース・バイ・ケースだけど、カートリッジによっては溝の振動に煽られて変に震えることもある・・・全く、気むずかしいお嬢である。

ということで、サブ・ウェイトを付加せずに針圧調整するとなると・・・針圧計で実測するしかねえなあ・・・ということになる。ということで、大須ハイファイ堂 オーディオビギナーズ店で勧められたこのオルトフォンの針圧計を買った。

これで目出度くゼロ・バランスが取れて針圧も適当にかけられるが・・・あまり良い解決策でもない。バランスは取れてもアームの支点に掛かる荷重は増える(支点のロスが増える)し、当然のことながら慣性モーメントも増える。ケース・バイ・ケースだけど、カートリッジによっては溝の振動に煽られて変に震えることもある・・・全く、気むずかしいお嬢である。

ということで、サブ・ウェイトを付加せずに針圧調整するとなると・・・針圧計で実測するしかねえなあ・・・ということになる。ということで、大須ハイファイ堂 オーディオビギナーズ店で勧められたこのオルトフォンの針圧計を買った。

Ortofon Cartridge Digital Scale DS-1

Shure SFG-2 という機械式の針圧計(こちらも天秤)もありオルトフォンの電子式より安かったが、面倒な操作が要りそうなのでそれが不要な電子式のオルトフォンにした。精度は0.1gだが、まあその程度で充分。

Shure SFG-2 という機械式の針圧計(こちらも天秤)もありオルトフォンの電子式より安かったが、面倒な操作が要りそうなのでそれが不要な電子式のオルトフォンにした。精度は0.1gだが、まあその程度で充分。

使い方は至って簡単。スイッチを入れてターンテーブルに置いて針を(注意深く)乗せるだけ。

SHURE M44G の推奨針圧 0.75~1.5g、1.0g~1.5gあたりではバランスウェイトのねじ溝がアーム側のガイドピンから離れそうになるが、なんとか1.5g~2.0gは調整して使えるのでこのあたりで使用することにした。多少推奨針圧から重めにかけてもノープロブレムだし、僕の(大したことない)経験則からすると、推奨針圧より少し重めにかけた方が良さそうな感じがする。

カートリッジの針圧は気温次第のところもある。カートリッジのサスペンションのコンプライアンス(グニャグニャ度のこと、スチフネス(硬さ)でもいいけど、要は弾性のこっちゃ)は温度に大きく左右されるから、厳密に考えると気温で針圧を変えた方がいいのだ。夏は軽めに、冬は重めに。ま、音を聴いて違いが解らないようならどっちでもいい。カートリッジのカンチレバーが物理的に沈みすぎるとはそういう物理的な目に見える異常があればまた話は別だけど・・・

この針圧計とバランスウェイト目盛りとの差異は0.1~0.2g程度で、このバランスウェイト目盛りもまあ正確と言えることが検証出来た。

とりあえずこれで音楽を楽しみながら、もっと軽くてこのアームとカートリッジに適合するシェルを気長に探すことにしよう・・・

ま、しかしたかが音楽を聴くのにここまでするのは物好きといわれても仕方が無いが、これこそ正に「過程を楽しむことを趣味という」ものであろう・・・んでは。(その2に続く)

Living Stereo レコードプレーヤー交代・・・その3(おまけ) ― 2011年09月09日 06時00分

その2の続き・・・というよりおまけ・・・蛇足・・・か?

大須ハイファイ堂 オーディオビギナーズ店で購入したDENON DP-37F にはSHURE M44G が付いているので、単独購入したSHURE の M44G と M44-7 はリスニングのTechnics SL-QX300P で使う事にするのだ・・・

大須ハイファイ堂 オーディオビギナーズ店で購入したDENON DP-37F にはSHURE M44G が付いているので、単独購入したSHURE の M44G と M44-7 はリスニングのTechnics SL-QX300P で使う事にするのだ・・・

VICTORの型番不詳シェルに取り付けた SHURE M44G

M44G と M44-7、どちらも古典的な設計で無骨。M44G は推奨針圧 0.75~1.5g とわりかし軽め(AT10G は1.5g~2.5g)で出力電圧 6.2 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とそれなりに高出力。

M44G と M44-7、どちらも古典的な設計で無骨。M44G は推奨針圧 0.75~1.5g とわりかし軽め(AT10G は1.5g~2.5g)で出力電圧 6.2 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とそれなりに高出力。

Audio Technica AT10G RD 付属のシェルに付けたSHURE M44-7

M44-7 は推奨針圧 0.5~3.0g と重めで、 出力電圧 9.5 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とかなりの高出力。

どちらもアーム付属のウェイトではゼロバランスが取れず、あんまり使いたくなかったがサブウェイトをアームのお尻に付加してゼロバランスを取った・・・針圧計があればサブウェイトは要らないかな・・・針圧計購入を考えようかな・・・

M44-7 は推奨針圧 0.5~3.0g と重めで、 出力電圧 9.5 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とかなりの高出力。

どちらもアーム付属のウェイトではゼロバランスが取れず、あんまり使いたくなかったがサブウェイトをアームのお尻に付加してゼロバランスを取った・・・針圧計があればサブウェイトは要らないかな・・・針圧計購入を考えようかな・・・

カートリッジのケースはホルダーとして再利用・・・

レコードの状態とその日の気分でカートリッジを交換して音色の変化を楽しむ・・・過程を楽しむ事を趣味という・・・オーディオというのは正にそれである。

んでは。(了)

レコードの状態とその日の気分でカートリッジを交換して音色の変化を楽しむ・・・過程を楽しむ事を趣味という・・・オーディオというのは正にそれである。

んでは。(了)

Living Stereo レコードプレーヤー交代・・・その2 ― 2011年09月07日 04時00分

さらば、Pioneer PL-Y7・・・

あてもなく、大須ハイファイ堂 オーディオビギナーズ店にふらりと・・・S字ユニバーサルアームを持つオート式レコードプレーヤーでも無いかな・・・と、SHURE M44G を付けて鳴らしているプレーヤーが視界に入った。DENON DP-37F(ネットに適当な写真見つからないので、似たような47Fをどうぞ)だ。背高のっぽのSHURE M44G がレコード面に対して平行にマウントされている。

あてもなく、大須ハイファイ堂 オーディオビギナーズ店にふらりと・・・S字ユニバーサルアームを持つオート式レコードプレーヤーでも無いかな・・・と、SHURE M44G を付けて鳴らしているプレーヤーが視界に入った。DENON DP-37F(ネットに適当な写真見つからないので、似たような47Fをどうぞ)だ。背高のっぽのSHURE M44G がレコード面に対して平行にマウントされている。

ようこそ、DENON DP-37F

ダストカバー付き。ストレートアームなのが残念だが、ま、台所に置くプレーヤーでそうカートリッジをとっかえひっかえするつもりも無いので、Pioneer PL-Y7と選手交代することにした。2005年11月の購入から6年か・・・お疲れさんでした。これはまたまたハイファイ堂さんに下取りしてもらう事になった。また次のオーナーのところで働いてもらおう・・・廃棄処分では気の毒である。

ダストカバー付き。ストレートアームなのが残念だが、ま、台所に置くプレーヤーでそうカートリッジをとっかえひっかえするつもりも無いので、Pioneer PL-Y7と選手交代することにした。2005年11月の購入から6年か・・・お疲れさんでした。これはまたまたハイファイ堂さんに下取りしてもらう事になった。また次のオーナーのところで働いてもらおう・・・廃棄処分では気の毒である。

ダストカバーを下ろしたところ。

ダストカバーの上にLPジャケットを乗せる・・・悪くないな・・・

このDENON DP-37F、アームのゼロ・バランスはバランス・ウェイトで調整するが、針圧(とアンチ・スケーティング)はアーム根元のダイヤル調整で設定出来るのが面白い。アームにダンピング機能が付いているようで、そのダンプ量もツマミで調整出来る。とりあえずダンプ量ゼロで使っているが・・・

さ、しばらくはコレでLPに浸るのだ・・・

このDENON DP-37F、アームのゼロ・バランスはバランス・ウェイトで調整するが、針圧(とアンチ・スケーティング)はアーム根元のダイヤル調整で設定出来るのが面白い。アームにダンピング機能が付いているようで、そのダンプ量もツマミで調整出来る。とりあえずダンプ量ゼロで使っているが・・・

さ、しばらくはコレでLPに浸るのだ・・・

Living Stereo レコードプレーヤー交代・・・その1 ― 2011年09月05日 06時30分

発端はカートリッジ交換であった・・・

在りし日?のPioneer PL-Y7

Pioneer PL-Y7 に装着されている Audio Technica AT10G

(赤い RD モデルもある。色が違うだけで全く同じ形状)

この Pioneer PL-Y7 は2005年11月に大須ハイファイ堂にて購入。プレーヤー付属のカートリッジもPioneer PC-5MC。針交換可能な高出力MCという変わり種。ベースマウント部のみ残して、接続端子・発電機構ごとごっそり換えるので、実質全交換と変わらないが・・・(2006年1月28日にホームページに書いてました)

この付属カートリッジPC-5MCを外してAudio Technica AT10G を取り付けてずっと聴いていた。シェルが傾いているのか、カートリッジ正面から見て左側が上がっているので、リングワッシャーを噛ませてレコード面に対して平行に調整。AT10Gはシェル込みでも実勢価格は4~5千円と安いし、まあまあの音で特に不満も無かったが、アームとの相性が今ひとつなのか、ソリのあるレコードをかけると結構揺れてバウンドしそうになる。あと、もう少し野太い音が欲しいなあ・・・ということで SHURE の M44G と M44-7 を使いたくなった。

んでもって、とりあえずM44G(大須バナナレコードにて5千円弱) と M44-7(大須 ノムラ無線にて5~6千円程度)を購入。

どちらも古典的な設計で無骨な外見。M44G は推奨針圧 0.75~1.5g とわりかし軽め(AT10G は1.5g~2.5g)で出力電圧 6.2 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とそれなりに高出力。 M44-7 は推奨針圧 0.5~3.0g と重めで、 出力電圧 9.5 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とかなりの高出力。

(赤い RD モデルもある。色が違うだけで全く同じ形状)

この Pioneer PL-Y7 は2005年11月に大須ハイファイ堂にて購入。プレーヤー付属のカートリッジもPioneer PC-5MC。針交換可能な高出力MCという変わり種。ベースマウント部のみ残して、接続端子・発電機構ごとごっそり換えるので、実質全交換と変わらないが・・・(2006年1月28日にホームページに書いてました)

この付属カートリッジPC-5MCを外してAudio Technica AT10G を取り付けてずっと聴いていた。シェルが傾いているのか、カートリッジ正面から見て左側が上がっているので、リングワッシャーを噛ませてレコード面に対して平行に調整。AT10Gはシェル込みでも実勢価格は4~5千円と安いし、まあまあの音で特に不満も無かったが、アームとの相性が今ひとつなのか、ソリのあるレコードをかけると結構揺れてバウンドしそうになる。あと、もう少し野太い音が欲しいなあ・・・ということで SHURE の M44G と M44-7 を使いたくなった。

んでもって、とりあえずM44G(大須バナナレコードにて5千円弱) と M44-7(大須 ノムラ無線にて5~6千円程度)を購入。

どちらも古典的な設計で無骨な外見。M44G は推奨針圧 0.75~1.5g とわりかし軽め(AT10G は1.5g~2.5g)で出力電圧 6.2 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とそれなりに高出力。 M44-7 は推奨針圧 0.5~3.0g と重めで、 出力電圧 9.5 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とかなりの高出力。

カートリッジ取り外し中

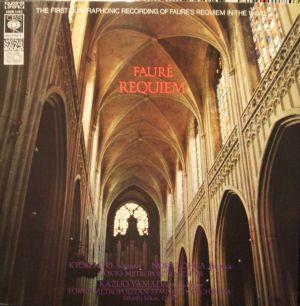

Fauré Rquiem - 伊藤京子・大賀典雄、山田一雄/都響&東京メトロポリタン合唱団 1973年 ― 2011年06月01日 08時22分

音楽の話を書くのは久しぶりだ・・・

CBS/SONY SOCN 14X SQ 4Channel Quadraphonic LP

The First Quadraphonic Recording of Fauré's Requiem in the world.

フォーレ:レクイエム

伊藤京子、大賀典雄、東京メトロポリタン合唱団

山田一雄指揮 東京都交響楽団

1973年4月10日 I.C.U(国際基督教大学)教会堂 にて収録

also available on CD

【ソニー・クラシカル × タワーレコード 共同企画】

タワーレコード “Sony Classical” スペシャルセレクション Vol.2

Sony Classical SICC-957

4月23日、大賀典雄氏逝去の報を聞いて、聴こう聴こうとおもいつつ・・・ようやく今日ゆっくり聴く事ができた次第。大賀氏のご冥福を祈ろう・・・

大賀氏と言えば、音楽家としてテープレコーダーを作っていたソニーにあれこれリクエストをしている内にミイラ取りがミイラ・・・になっていつの間にかソニーへ・・・というエピソードが知られている。「SONYの旋律」という自伝本もあるそうだから、興味のある方は如何?

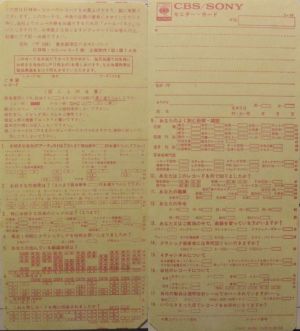

このLPはダブルジャケット(と言っても解る人がどれだけいるだろうか・・・)仕様。解説(和田則彦氏)によると、このLPはCBS/SONY 創業5周年記念に企画されたそうな。で、SQマトリックス方式の 4チャンネル ステレオ LPとして発売された。LPジャケット表に「世界初、フォーレ レクイエムの4チャンネル録音」と書かれているのもそれを意識してのことだろう。

この当時のCBS/SONY のLPには、こんなSQマトリックス方式 4チャンネル ステレオの解説が封入されていた。

The First Quadraphonic Recording of Fauré's Requiem in the world.

フォーレ:レクイエム

伊藤京子、大賀典雄、東京メトロポリタン合唱団

山田一雄指揮 東京都交響楽団

1973年4月10日 I.C.U(国際基督教大学)教会堂 にて収録

also available on CD

【ソニー・クラシカル × タワーレコード 共同企画】

タワーレコード “Sony Classical” スペシャルセレクション Vol.2

Sony Classical SICC-957

4月23日、大賀典雄氏逝去の報を聞いて、聴こう聴こうとおもいつつ・・・ようやく今日ゆっくり聴く事ができた次第。大賀氏のご冥福を祈ろう・・・

大賀氏と言えば、音楽家としてテープレコーダーを作っていたソニーにあれこれリクエストをしている内にミイラ取りがミイラ・・・になっていつの間にかソニーへ・・・というエピソードが知られている。「SONYの旋律」という自伝本もあるそうだから、興味のある方は如何?

このLPはダブルジャケット(と言っても解る人がどれだけいるだろうか・・・)仕様。解説(和田則彦氏)によると、このLPはCBS/SONY 創業5周年記念に企画されたそうな。で、SQマトリックス方式の 4チャンネル ステレオ LPとして発売された。LPジャケット表に「世界初、フォーレ レクイエムの4チャンネル録音」と書かれているのもそれを意識してのことだろう。

この当時のCBS/SONY のLPには、こんなSQマトリックス方式 4チャンネル ステレオの解説が封入されていた。

一本の溝でホントに4chが実現するのか?と不思議に思ったものだが・・・もっとも、物心がついてLPを聴き始めた時には既に4チャンネル ステレオ は事実上「失敗」の烙印を押されていたが、それでも結構長い間、各社は4チャンネル ステレオLPを発売していたと思うが。

セッションとプレイバック、そして打合せ写真・・・当時の日本のLPはこういう写真を載せていたよなあ・・・CDになってからは無くなってしまったが・・・

解説によると、このセッションに際して大賀さんは近在の飛行場のフライトスケジュールを調べ上げ、ちょうど飛行機が飛んできて録音が出来ない時間帯を休憩時間に組み込んだそうな・・・こういうエピソードもLPの楽しみの一つ・・・かな?

解説によると、このセッションに際して大賀さんは近在の飛行場のフライトスケジュールを調べ上げ、ちょうど飛行機が飛んできて録音が出来ない時間帯を休憩時間に組み込んだそうな・・・こういうエピソードもLPの楽しみの一つ・・・かな?

CBS/SONY マークのスリーブも久しぶり・・・

Eiji Oue/Minnesota Orchestra - Respighi's "The Pines of Rome", 2001年 ― 2011年03月10日 08時03分

なんとなく引っ張り出したこのディスクだが・・・素晴らしい!

Reference Recordings RR-95CD (P)(C)2001

A Prof. Johnson 24-Bit HDCD Recording

Respighi

Belkis,Queen of Sheba-Suite

Dance of the Gnomes

The Pines of Rome

Eiji Oue/Minnesota Orchestra

大植英次氏は2012年3月をもって大阪フィルハーモニー交響楽団音楽監督を退任、それ以降は桂冠指揮者に就任することが発表されている・・・そうな。

そういえば、カリスマ指揮者(か?)の宇宿允人氏もつい先日亡くなられたとのこと。一度実演を聴きたいと思っていたが・・・

就任披露定期演奏会としてザ・シンフォニーホールで聴いたマーラーの交響曲第二番「復活」・・・2003年5月のことだから、あれからもう8年近くか(遠い目)・・・

ミネソタ管弦楽団(ちなみに、我らがマエストロ・ジーン も1930年代に音楽監督であったのだ)の音楽監督時代(1995年~2002年)、Reference Recordings に録音した数々のディスクは興味深い。これもその1枚。

「ローマの松」の演奏とサウンドの素晴らしさに打ちのめされてしまった・・・このコンビのHDCDは数枚持っているが、なかなか聴く機会が無かった・・・今後じっくり聴いてみようか・・・持ってないディスクも興味が出てきた・・・んでは。

A Prof. Johnson 24-Bit HDCD Recording

Respighi

Belkis,Queen of Sheba-Suite

Dance of the Gnomes

The Pines of Rome

Eiji Oue/Minnesota Orchestra

大植英次氏は2012年3月をもって大阪フィルハーモニー交響楽団音楽監督を退任、それ以降は桂冠指揮者に就任することが発表されている・・・そうな。

そういえば、カリスマ指揮者(か?)の宇宿允人氏もつい先日亡くなられたとのこと。一度実演を聴きたいと思っていたが・・・

就任披露定期演奏会としてザ・シンフォニーホールで聴いたマーラーの交響曲第二番「復活」・・・2003年5月のことだから、あれからもう8年近くか(遠い目)・・・

ミネソタ管弦楽団(ちなみに、我らがマエストロ・ジーン も1930年代に音楽監督であったのだ)の音楽監督時代(1995年~2002年)、Reference Recordings に録音した数々のディスクは興味深い。これもその1枚。

「ローマの松」の演奏とサウンドの素晴らしさに打ちのめされてしまった・・・このコンビのHDCDは数枚持っているが、なかなか聴く機会が無かった・・・今後じっくり聴いてみようか・・・持ってないディスクも興味が出てきた・・・んでは。

ディジタル・オーディオは「うる星やつら」と共に ― 2011年02月25日 07時00分

今から25年程前か・・・

中学・高校時代の吹奏楽の先輩から、SonyのCDプレイヤーを譲ってもらった・・・確か、ミニコンポサイズのCDP-30という機種だった。

中学・高校時代の吹奏楽の先輩から、SonyのCDプレイヤーを譲ってもらった・・・確か、ミニコンポサイズのCDP-30という機種だった。

Polydor/Kitty H33K20005 1985年 うる星やつら ジュークボックス

※この当時はまだ 悪税無しで\3,300かな?

ディスクをトレイにセットして、Playボタン一発で サーフェイス・ノイズ、スクラッチノイズ皆無の強烈なシンセサイザー・サウンド「ラムのラブソング」がスピーカーから流れたときの衝撃の大きさは今でも脳裏に焼き付いている・・・

※この当時はまだ 悪税無しで\3,300かな?

ディスクをトレイにセットして、Playボタン一発で サーフェイス・ノイズ、スクラッチノイズ皆無の強烈なシンセサイザー・サウンド「ラムのラブソング」がスピーカーから流れたときの衝撃の大きさは今でも脳裏に焼き付いている・・・

25年後の今、その時のCDを無性に聴きたくなり、(わざわざ)中古を入手して聴きながら感慨に耽ってこれを書いているのである・・・んでは。

2010年 私的 マストロ・ジーン トピックス ― 2010年12月30日 08時37分

今年も残りあと二日・・・ということで、今年もマエストロ・ジーン&フィラデルフィア管弦楽団関係のワタクシ的トピックスを・・・

最初はやはりコレですな・・・

●CD Reissue - Ormandy & Philadelphia - Brahms Four Symphonies 1966-68年

最初はやはりコレですな・・・

●CD Reissue - Ormandy & Philadelphia - Brahms Four Symphonies 1966-68年

この企画を実現してくれたタワーレコードには感謝あるのみ。次はベートーヴェン交響曲全集、クリスマス・アルバム4LP分(Columbiaのコレのコレ、そしてRCAのコレとコレ)全録音のCD化等々・・・まだまだあるけどお願いしますワ~

お次は・・・

●オーマンディとウィーンフィル、そしてゼルキンが共演した映像のDVD

お次は・・・

●オーマンディとウィーンフィル、そしてゼルキンが共演した映像のDVD

1996年に東芝EMIより発売されたLD「ウィーンフィルと名指揮者達」(TOLW-3741/44)のDVD化ですな。時折クラシカ・ジャパンでも放送されていたと思いますが、こうしてDVDで入手しやすくなったことは歓迎すべきことでしょう。

これはマエストロ・ジーンとは直接関係ありませんが・・・

●Joseph Jongen - Symphonie Concertante その5 - A Grand Celebration - The Philadelphia Orchestra live with The Wanamaker Organ at Macy’s Center City , September 27, 2008.

これはマエストロ・ジーンとは直接関係ありませんが・・・

●Joseph Jongen - Symphonie Concertante その5 - A Grand Celebration - The Philadelphia Orchestra live with The Wanamaker Organ at Macy’s Center City , September 27, 2008.

守口フィラデルフィア管弦楽団研究会のレビューを読まなければ危うく見逃すところでした・・・Joseph Jongenの協奏交響曲 ・・・一度実演に接してみたいと思いつつ未だに果たせない曲なのだが・・・

こんな嬉しいディスクが出ているとは・・・

●Emile Gilels and Ormandy/Philadelphia - Rachmaninoff's Piano Concerto No.3 - Live in New York , 1966

今年10月にヤフオクで見かけて存在を知った音源。録音が今ひとつなのが実に惜しい・・・

これもマエストロ・ジーンとは直接関係ありませんが・・・

●Bridging the Silence - Live Performance by the members of The Philadelphia Orchestra conducted by Luis Biava, 1996年

これもマエストロ・ジーンとは直接関係ありませんが・・・

●Bridging the Silence - Live Performance by the members of The Philadelphia Orchestra conducted by Luis Biava, 1996年

当時リアルタイムで In Tune誌の広告で存在は目に入っていたCDなのだが・・・その広告によると、

「・・・EMIにレコーディング契約の解消を言い渡され、将来レコーディング収入やそれに伴うプレステージがなくなることに対する不満・不安などを原因 に、同オケが(1996年?)9月15日から11月18日まで、実に2ヶ月に渡ってストライキを決行していたことは、当レコ芸(レコ芸の広告をそのまま 持ってきたのかな?)'96年11月号、'97年1月号に詳しいが、オケ維持の資金稼ぎの目的で開いたライブ録音が発売される。・・・」

※()by りん

とある。この録音からほぼ15年経った現在、オケの状況は好転するどころか危機的状況にあるのは残念だが、なんとか持ち直してまた栄光のフィラデルフィア・サウンドを聴かせて欲しいものだが・・・大丈夫かなあ・・・

●2010年10月6日 日経新聞 文化欄 Philadelphia Orchestra首席ピッコロ奏者、時任和夫氏の手記

「・・・EMIにレコーディング契約の解消を言い渡され、将来レコーディング収入やそれに伴うプレステージがなくなることに対する不満・不安などを原因 に、同オケが(1996年?)9月15日から11月18日まで、実に2ヶ月に渡ってストライキを決行していたことは、当レコ芸(レコ芸の広告をそのまま 持ってきたのかな?)'96年11月号、'97年1月号に詳しいが、オケ維持の資金稼ぎの目的で開いたライブ録音が発売される。・・・」

※()by りん

とある。この録音からほぼ15年経った現在、オケの状況は好転するどころか危機的状況にあるのは残念だが、なんとか持ち直してまた栄光のフィラデルフィア・サウンドを聴かせて欲しいものだが・・・大丈夫かなあ・・・

●2010年10月6日 日経新聞 文化欄 Philadelphia Orchestra首席ピッコロ奏者、時任和夫氏の手記

オーマンディ掲示板の書き込みで知ったんですな。10月6日の日経新聞朝刊の文化欄(最終)面に掲載された、Philadelphia Orchestra首席ピッコロ奏者、時任和夫氏の手記です。勤め先の古新聞から切り抜いて保存しちゃいました。

最後は・・・

●オーディオチェックレコードのすべて 誠文堂新光社 1976年

最後は・・・

●オーディオチェックレコードのすべて 誠文堂新光社 1976年

最近のコメント