Coming to the Small Screen: Ormandy on Television ― 2011年12月01日 07時38分

田ノ岡三郎ツアー 「アコーディオンの夜」 2011年12月1日(木) at 名古屋CafeDufi ― 2011年12月03日 11時40分

12月に入って最初に聴いたライブ。

先月26日ザッハトルテ「お食事ライブ」のとき、CafeDufiのマスターから「これいいよ」と勧められて・・・

この日、名古屋は雨模様でしたが、ライブ開始(20時)の2時間くらい前から殆ど雨は降っておらず、ヤレヤレというところ・・・

田ノ岡三郎ツアー 2011年12月1日(木)

名古屋CafeDufi「アコーディオンの夜」

メンバー:愛川聡(g) 山本恭久(perc)

ゲスト:伊東真紀(vocal)

先月26日ザッハトルテ「お食事ライブ」のとき、CafeDufiのマスターから「これいいよ」と勧められて・・・

この日、名古屋は雨模様でしたが、ライブ開始(20時)の2時間くらい前から殆ど雨は降っておらず、ヤレヤレというところ・・・

田ノ岡三郎ツアー 2011年12月1日(木)

名古屋CafeDufi「アコーディオンの夜」

メンバー:愛川聡(g) 山本恭久(perc)

ゲスト:伊東真紀(vocal)

いや~聴いて良かった・・・CDアルバムも2枚買ってしまった・・・

名フィル第386回定期「愛の死」~「愛と死」シリーズ~ 愛知県芸術劇場コンサートホール 2011年12月3日(土) ― 2011年12月06日 06時20分

疲れていたのか、夢うつつで聴いていて、シートでアタマが左右にふ~らふら・・・お隣の席の方、ごめんなさい・・・たぶんイビキはかいてなかったと思うけど・・・どちらの音楽も眠りを誘うのだ・・・

ヴァイオリンの両翼配置とコントラバス・セクションを舞台左側に配置しているのは指揮者の好みだそうな・・・普段の配置と異なるせいか、響きも違って聞こえたような・・・視覚の影響も大きいけどね・・・

なかなかいい演奏だった。特にブルックナーは時折オルガンのように響くブラスが心地よい・・・

残念だったのは少々フライング気味の拍手。こういう曲は指揮者の肩の力が抜けたのを見計らって拍手してくれると嬉しい。拍手のスタートを競ってもしょうがないので、こういう曲の拍手は落ち着いてゆっくりとやってほしいものだが・・・んでは。

ヴァイオリンの両翼配置とコントラバス・セクションを舞台左側に配置しているのは指揮者の好みだそうな・・・普段の配置と異なるせいか、響きも違って聞こえたような・・・視覚の影響も大きいけどね・・・

なかなかいい演奏だった。特にブルックナーは時折オルガンのように響くブラスが心地よい・・・

残念だったのは少々フライング気味の拍手。こういう曲は指揮者の肩の力が抜けたのを見計らって拍手してくれると嬉しい。拍手のスタートを競ってもしょうがないので、こういう曲の拍手は落ち着いてゆっくりとやってほしいものだが・・・んでは。

ティンクティンク at オキナワAサインバーKOZA 2011年12月11日(日) ― 2011年12月30日 15時18分

セントラル愛知交響楽団「市民合唱団による悠久の第九」 愛知県芸術劇場コンサートホール 2011年12月14日 (水) ― 2011年12月30日 18時00分

毎年恒例のヤツですな・・・

・・・ということで、1部の演奏中は、ロビーに展示されていた、日本国際飢餓対策機構・中京医薬品の置き薬箱他の展示を見る・・・

指揮/齊藤一郎、セントラル愛知交響楽団

1部 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番

ピアノ:牧村沙保

2部 悠久の第九

ベートーヴェン:交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱付」

ソプラノ/森本典子 アルト/谷田育代

テノール/中井亮一 バリトン/木村聡

合唱/悠久の第九合唱団

2011年12月14日(水)

愛知県芸術劇場コンサートホール にて

今回、のんびりし過ぎて、第1部は聴き損ねてしまったのだが・・・1部 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番

ピアノ:牧村沙保

2部 悠久の第九

ベートーヴェン:交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱付」

ソプラノ/森本典子 アルト/谷田育代

テノール/中井亮一 バリトン/木村聡

合唱/悠久の第九合唱団

2011年12月14日(水)

愛知県芸術劇場コンサートホール にて

・・・ということで、1部の演奏中は、ロビーに展示されていた、日本国際飢餓対策機構・中京医薬品の置き薬箱他の展示を見る・・・

あんまり見る人がいなかったのだろうか・・・綺麗な解説員(と思うが)のおねーさんが懇切丁寧に熱意を持って説明してくれた・・・これだけでもこの演奏会に来た甲斐があった(←オイオイ)

ま、それはともかく、今回の第9、実に見透しのいい演奏で、「第9ってこんなに短い曲だった?」という印象であった・・・なかなか良かったでっせ・・・んでは。

名フィル クリスマス・ポップスコンサート2011 愛知県芸術劇場コンサートホール 2011年12月15日(木) ― 2011年12月31日 10時40分

ここ数年ご無沙汰していた、名フィルのクリスマス・ポップス・コンサートを聴きました。

名フィル クリスマス・ポップス・コンサート 2011

愛知県芸術文化センター 芸術劇場 コンサートホール

2011年12月15日(木)

ボブ佐久間 指揮 名フィル・ポップスオーケストラ

アンダーソン: そりすべり

ボブ佐久間編: 神様がスイングしたら…

(神の御子は今宵しも/スイング版)

ボブ佐久間編: クリスマス・キャロル・メドレー

ボブ佐久間編: クリスマス! クリスマス!! クリスマス!!!

ボブ佐久間編: ラヴ・アット・ザ・ムーヴィーズVol.3

~映画音楽の巨匠~

名フィル クリスマス・ポップス・コンサート 2011

愛知県芸術文化センター 芸術劇場 コンサートホール

2011年12月15日(木)

ボブ佐久間 指揮 名フィル・ポップスオーケストラ

アンダーソン: そりすべり

ボブ佐久間編: 神様がスイングしたら…

(神の御子は今宵しも/スイング版)

ボブ佐久間編: クリスマス・キャロル・メドレー

ボブ佐久間編: クリスマス! クリスマス!! クリスマス!!!

ボブ佐久間編: ラヴ・アット・ザ・ムーヴィーズVol.3

~映画音楽の巨匠~

クリスマス&映画音楽好きの俺にとっては至福の時間であった・・・ボブ佐久間氏のとぼけた語りも相変わらずであった・・・これが今年のコンサートの聴き納めとなった・・・な?

2011年 私的 マストロ・ジーン トピックス ― 2011年12月31日 13時45分

2009年、2010年 に引き続き、今年も「私的 マエストロ・ジーン トピックス」を振り返る・・・

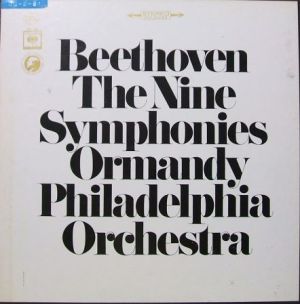

●祝!オーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団による

ベートーヴェン交響曲全集CD化 (その1、その2)

●祝!オーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団による

ベートーヴェン交響曲全集CD化 (その1、その2)

タワー・レコード “Sony Classical” スペシャル・セレクション Vol.5

オーマンディ&フィラデルフィア ベートーヴェン交響曲全集

Sony Classical SICC-1510 (5CDs)

オーマンディ&フィラデルフィア ベートーヴェン交響曲全集

Sony Classical SICC-1510 (5CDs)

いやはや、一昨年のブラームス交響曲全集に引き続き、こんな超弩級の大物復刻が出るとは全く以て驚きである。タワーには感謝あるのみだなあ・・・

クラシック・ジャーナル クラシック音盤白書2012 の「レコード会社が語る」-「タワーレコード・オリジナル」ではこの盤の話題で1P割かれている。まさか、クラシック・ジャーナルでオーマンディ盤が取り上げられるとは思わなかったなあ・・・ちなみに、今回のこのベートーヴェン全集は凄い売れ行きらしい・・・

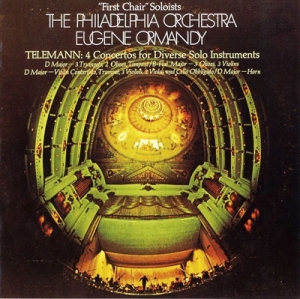

●Ormandy/Philadelphia テレマン:協奏曲集&ヘンデル:水上の音楽

2003年に発売された BMG FUNHOUSE ユージン・オーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団の芸術 Vol.Ⅲ の 特典盤2枚 の内の1枚の一般発売化。

タワーレコード“RCA Red Seal”スペシャル・セレクション

http://tower.jp/article/feature_item/80725

テレマン:協奏曲集&ヘンデル:水上の音楽

Sony Classical SICC-1494

クラシック・ジャーナル クラシック音盤白書2012 の「レコード会社が語る」-「タワーレコード・オリジナル」でもこの盤の事がちらりと・・・

●レコード芸術 連2011年6月号~2012年2月号

「欧米批評家によるレポート」アメリカTheodore W. Libbey Jr.氏

「高音質CDリイシュー盤の音質」①~⑨

久しぶりにレコ芸を読むきっかけになった記事である。アメリカTheodore W. Libbey Jr.氏による連載は以前から続いているが、2011年6月号からこの「高音質CDリイシュー盤の音質」というテーマで執筆、来月の2月号でこのテーマはおしまいにするそうだが・・・10月号~1月号迄の⑤~⑧はオーマンディとフィラデルフィア管弦楽団に関する興味深い話となっている。

⑤から・・・「・・・僕にとってフィラデルフィア管は、定期的に演奏会に通い、生身で”知る”ようになった初めての一流オーケストラでした。・・・あの頃、フィラデルフィア管が定期的にボルティモアに来ていたことも、幸いでした。彼らはリリック・シアターで年間6公演を行っており、午後の汽車で来て、演奏会をして、夜のうちにフィラデルフィアに帰っていきました。・・・のちに知ったのですが、彼らの本拠地フィラデルフィア音楽アカデミーは音響がひどかったので、リリック・シアターで聴く方がずっと良かった-名高い”フィラデルフィア・サウンド”まさに全開の演奏が聴けたのです。・・・」

なんという羨ましい話であろうか・・・

氏によると、「・・・オーマンディとフィラデルフィアがともにあった44年間のうち、後半の23年間(1968年にRCA専属に戻ってからですな・・・)に作られたステレオ録音は、控えめに言っても、音響的に一貫性がありません。」

これは当たっているな・・・

さらに氏曰く「・・・日本製のリイシュー盤CDについては、リイシューを手がけるレコード会社(ソニーとBMG/JVC)のアプローチも一貫性を欠いてきたようなので、整理が更に難しい。・・・」

1999年から2003年の間に3回に分けて発売された日本BMGによる「オーマンディ&フィラデルフィアの芸術」シリーズを除けば、当たっているな・・・私のホームページでも結局整理しきれなかったしね・・・

⑥から・・・米Columbia専属時代、1957年から60年頃迄はブロードウッド・ホテルのダンスホールを録音会場に使用。アカデミーとは対照的に低音が響きすぎて、鮮やかな音色が聴き取りづらいものになった・・・とのこと。1960年代初頭にはまたアカデミーへ戻っての録音を試み、さらにフィラデルフィア・アスレチック・クラブのダンスホールも試みたが出来は今ひとつ。次に試したタウン・ホール(RCA時代はスコッティッシュ・ライト・大聖堂と名前が変わる)でようやくまずまずの音質が得られたとのこと。

フィラデルフィアのダウンタウンにあるこのタウン・ホールは、1926年築の窓のほとんどない大きな建物で、1926席のオーディトリアムがあり、コロンビア時代は1962年~68年にここが録音会場となった。(このタウン・ホールについては色々資料を当たったが関連する記述が殆ど見つからなかったので、この連載の記述は興味深い。ちなみに、1996年当時には取り壊されて駐車場になっていたそうな。)

⑦は、録音会場を音楽アカデミーに戻した事による失敗談。1968年、RCAに復帰したオーマンディとフィラデルフィアは音楽アカデミーに戻って録音するが、これは悲劇的な失敗に終わったそうな・・・

この時のRCA Red Seal のプロデューサーは名高い J.ファイファー、アカデミーの残響の少なさを補うため、一端収録した音を舞踏室で再生しエコーを付加した音を収録し、それを直接音にミックスするとい う・・2シーズン続けたが、評価はさんざんで、結局収録場所をタウン・ホールに戻したという・・・

この失敗談、後任プロデューサーのM.ウィルコックスやJ.D.サックスも同じくインタビューで語っている。RCAが収録会場を戻したとき、ブロード・ ウッドホテルはオフィスビルに変わっており、タウン・ホール(この時、宗教団体かどこかの団体が所有者となり、スコッティッシュ・ライト大聖堂と名前が変わっていた)に行くしかなかったという・・・

1978年頃、RCAの専属を離れて、EMI、Telarc、DELOS等に録音するようになると、当時EMIが所有していた Old Met 等も収録会場として使われる・・・

⑧は、日本BMGのCDリイシュー盤の音質・リマスタリングについて疑問を呈している。これも興味深い話だ・・・家にあるCDの音を確認してみようか・・・筆者に全面的に同意しかねる部分もあるが、日本盤・輸入盤を問わず、リマスタリングはオリジナル・セッション・テープに戻ってやって欲しいが・・・これは手間と費用がかかるから、LP用のマスターからCD化というのが多いと思う。それでも、オリジナルからマスタリングをやり直すと素晴らしい結果になるという例(シベリウスの2番)もあるし、こういう実例を見せつけられるとやはり・・・う~ん・・・

さて、来年は何かトピックがあるだろうか・・・

タワーレコード“RCA Red Seal”スペシャル・セレクション

http://tower.jp/article/feature_item/80725

テレマン:協奏曲集&ヘンデル:水上の音楽

Sony Classical SICC-1494

クラシック・ジャーナル クラシック音盤白書2012 の「レコード会社が語る」-「タワーレコード・オリジナル」でもこの盤の事がちらりと・・・

●レコード芸術 連2011年6月号~2012年2月号

「欧米批評家によるレポート」アメリカTheodore W. Libbey Jr.氏

「高音質CDリイシュー盤の音質」①~⑨

久しぶりにレコ芸を読むきっかけになった記事である。アメリカTheodore W. Libbey Jr.氏による連載は以前から続いているが、2011年6月号からこの「高音質CDリイシュー盤の音質」というテーマで執筆、来月の2月号でこのテーマはおしまいにするそうだが・・・10月号~1月号迄の⑤~⑧はオーマンディとフィラデルフィア管弦楽団に関する興味深い話となっている。

⑤から・・・「・・・僕にとってフィラデルフィア管は、定期的に演奏会に通い、生身で”知る”ようになった初めての一流オーケストラでした。・・・あの頃、フィラデルフィア管が定期的にボルティモアに来ていたことも、幸いでした。彼らはリリック・シアターで年間6公演を行っており、午後の汽車で来て、演奏会をして、夜のうちにフィラデルフィアに帰っていきました。・・・のちに知ったのですが、彼らの本拠地フィラデルフィア音楽アカデミーは音響がひどかったので、リリック・シアターで聴く方がずっと良かった-名高い”フィラデルフィア・サウンド”まさに全開の演奏が聴けたのです。・・・」

なんという羨ましい話であろうか・・・

氏によると、「・・・オーマンディとフィラデルフィアがともにあった44年間のうち、後半の23年間(1968年にRCA専属に戻ってからですな・・・)に作られたステレオ録音は、控えめに言っても、音響的に一貫性がありません。」

これは当たっているな・・・

さらに氏曰く「・・・日本製のリイシュー盤CDについては、リイシューを手がけるレコード会社(ソニーとBMG/JVC)のアプローチも一貫性を欠いてきたようなので、整理が更に難しい。・・・」

1999年から2003年の間に3回に分けて発売された日本BMGによる「オーマンディ&フィラデルフィアの芸術」シリーズを除けば、当たっているな・・・私のホームページでも結局整理しきれなかったしね・・・

⑥から・・・米Columbia専属時代、1957年から60年頃迄はブロードウッド・ホテルのダンスホールを録音会場に使用。アカデミーとは対照的に低音が響きすぎて、鮮やかな音色が聴き取りづらいものになった・・・とのこと。1960年代初頭にはまたアカデミーへ戻っての録音を試み、さらにフィラデルフィア・アスレチック・クラブのダンスホールも試みたが出来は今ひとつ。次に試したタウン・ホール(RCA時代はスコッティッシュ・ライト・大聖堂と名前が変わる)でようやくまずまずの音質が得られたとのこと。

フィラデルフィアのダウンタウンにあるこのタウン・ホールは、1926年築の窓のほとんどない大きな建物で、1926席のオーディトリアムがあり、コロンビア時代は1962年~68年にここが録音会場となった。(このタウン・ホールについては色々資料を当たったが関連する記述が殆ど見つからなかったので、この連載の記述は興味深い。ちなみに、1996年当時には取り壊されて駐車場になっていたそうな。)

⑦は、録音会場を音楽アカデミーに戻した事による失敗談。1968年、RCAに復帰したオーマンディとフィラデルフィアは音楽アカデミーに戻って録音するが、これは悲劇的な失敗に終わったそうな・・・

この時のRCA Red Seal のプロデューサーは名高い J.ファイファー、アカデミーの残響の少なさを補うため、一端収録した音を舞踏室で再生しエコーを付加した音を収録し、それを直接音にミックスするとい う・・2シーズン続けたが、評価はさんざんで、結局収録場所をタウン・ホールに戻したという・・・

この失敗談、後任プロデューサーのM.ウィルコックスやJ.D.サックスも同じくインタビューで語っている。RCAが収録会場を戻したとき、ブロード・ ウッドホテルはオフィスビルに変わっており、タウン・ホール(この時、宗教団体かどこかの団体が所有者となり、スコッティッシュ・ライト大聖堂と名前が変わっていた)に行くしかなかったという・・・

1978年頃、RCAの専属を離れて、EMI、Telarc、DELOS等に録音するようになると、当時EMIが所有していた Old Met 等も収録会場として使われる・・・

⑧は、日本BMGのCDリイシュー盤の音質・リマスタリングについて疑問を呈している。これも興味深い話だ・・・家にあるCDの音を確認してみようか・・・筆者に全面的に同意しかねる部分もあるが、日本盤・輸入盤を問わず、リマスタリングはオリジナル・セッション・テープに戻ってやって欲しいが・・・これは手間と費用がかかるから、LP用のマスターからCD化というのが多いと思う。それでも、オリジナルからマスタリングをやり直すと素晴らしい結果になるという例(シベリウスの2番)もあるし、こういう実例を見せつけられるとやはり・・・う~ん・・・

さて、来年は何かトピックがあるだろうか・・・

最近のコメント