祝!オーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団によるベートーヴェン交響曲全集CD化 ― 2011年09月03日 08時30分

タワーならやってくれると思ってました・・・

タワー・レコード “Sony Classical” スペシャル・セレクション Vol.5

オーマンディ&フィラデルフィア ベートーヴェン交響曲全集

Sony Classical SICC-1510 (5CDs)

発売予定日:2011年11月09日

---------- 下記はタワーのサイトから・・・ ----------

※世界初CD化(第1番・第2番・第4番)、日本初CD化(第7番・第8番)

★20世紀のオーケストラ美学の粋を結晶させた入魂の全集、ついに執念の全曲CD化が実現。

ユージン・オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団は、カラヤン&ベルリン・フィルと並び、20世紀オーケストラ美学を極めつくした存在でした。1961 年の第2番から1966年の第5番まで7年をかけて録音され、オーマンディのフィラデルフィア管在任30年を記念して、1968年にセット化されたこの 「ベートーヴェン:交響曲全集」もその特徴を最大限に刻印した演奏です。厚みのある強靭な弦楽合奏を土台にして、名技を誇る木管・金管奏者を配した、豊麗 極まりない響きを作り出しています。このコンビ唯一のベートーヴェン全集で、第1番・第2番・第4番は世界初CD化。日本で全集として発売されるのもLP 時代以来ほぼ40年ぶりのことです。

2011年08月29日(発売・販売元 提供資料)

------------------------------------------------

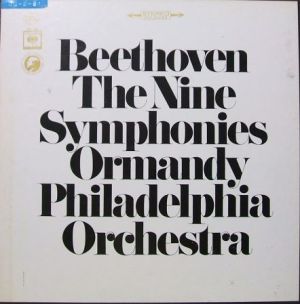

オーマンディ・ファンからリクエストが多かった(と思うけど)ベートーヴェン全集もついにCD化とは・・・・ジャケットデザインは米Columbia のボックス全集を採用するようだ。(オリジナルのジャケットデザインは下記)

オーマンディ&フィラデルフィア ベートーヴェン交響曲全集

Sony Classical SICC-1510 (5CDs)

発売予定日:2011年11月09日

---------- 下記はタワーのサイトから・・・ ----------

※世界初CD化(第1番・第2番・第4番)、日本初CD化(第7番・第8番)

★20世紀のオーケストラ美学の粋を結晶させた入魂の全集、ついに執念の全曲CD化が実現。

ユージン・オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団は、カラヤン&ベルリン・フィルと並び、20世紀オーケストラ美学を極めつくした存在でした。1961 年の第2番から1966年の第5番まで7年をかけて録音され、オーマンディのフィラデルフィア管在任30年を記念して、1968年にセット化されたこの 「ベートーヴェン:交響曲全集」もその特徴を最大限に刻印した演奏です。厚みのある強靭な弦楽合奏を土台にして、名技を誇る木管・金管奏者を配した、豊麗 極まりない響きを作り出しています。このコンビ唯一のベートーヴェン全集で、第1番・第2番・第4番は世界初CD化。日本で全集として発売されるのもLP 時代以来ほぼ40年ぶりのことです。

2011年08月29日(発売・販売元 提供資料)

------------------------------------------------

オーマンディ・ファンからリクエストが多かった(と思うけど)ベートーヴェン全集もついにCD化とは・・・・ジャケットデザインは米Columbia のボックス全集を採用するようだ。(オリジナルのジャケットデザインは下記)

米Columbia Masterworks D7S745(stereo、2eyes Label 7 LPs)

Regular D7L345(mono)

Beethoven The Nine Symphonies

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

Lucine Amara(s), Lili Chookasian(ms)

John Alexander(t),John Macrdy(b)

The Mormon Tebernacle Choir(dir: Richard P. Condie)

面白みの無い文字だけのデザイン。オーマンディ音楽監督就任30周年記念企画か、そのシーズンに発売されたLPに全てそのロゴが付いただけなのかはよく分からないが・・・

Regular D7L345(mono)

Beethoven The Nine Symphonies

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

Lucine Amara(s), Lili Chookasian(ms)

John Alexander(t),John Macrdy(b)

The Mormon Tebernacle Choir(dir: Richard P. Condie)

面白みの無い文字だけのデザイン。オーマンディ音楽監督就任30周年記念企画か、そのシーズンに発売されたLPに全てそのロゴが付いただけなのかはよく分からないが・・・

Eugene Ormandy 30th Anniversary Season Logo

この盤については過去のブログ(その1、その2)にも書いたので、宜しかったらご覧下あれ。

オーマンディ/フィラデルフィアのすべて (日本コロムビア 1967年3月) によると、このボックスセット以外で発売されたLPは下記の通り。

米Columbia 日本Columbia

1番 MS-6901 OS-841

2番 MS-6901 OS-841

3番 MS-6266,6918 OS-842

4番 MS-6902 OS-843

5番 MS-6902 OS-801,843

6番 MS-6903 OS-801,844

7番 MS-6904 OS-845

8盤 MS-6836,6905 OS-846

9番 MS-6905/6 OS-846/7

そういえば、以前手元に1番と4番をカップルしたLP(日本Columbia OS-896-C)がありました。日本ColumbiaからCBS/SONYに移行した後も何らかの形で発売はされているでしょうが、交響曲全集という形では出ていない(※)と思われます。(今まで見た事ないし) LP時代、CBS/SONY 「オーマンディ 音の饗宴1300」全50巻 とCBS/SONY 「オーマンディ名曲ベスト30」(ディジタル・リマスタリング)では3,4,5,6,9番が発売されていますが・・・

何はともあれ、久しぶりの朗報ですな・・・んでは。

<追記修正>

オーマンディ掲示板の横田さんより、CBS/SONYから全集として出ていたという情報を頂きました。ついでにググってみると、CBS/SONYより ダブルシリーズ(1968年秋より発売)という廉価盤企画で発売されたという情報があった。

matsumo's Home Page III

→CBSソニーの廉価盤(2)[2枚組・3枚組]

番号は、SONW20075/80 でLP6枚組。それにしても、オーマンディ&フィラデルフィアのベートーヴェン交響曲のLPって、なかなか見かけないのですよ。あまり売れてなかったのかな?んでは。

この盤については過去のブログ(その1、その2)にも書いたので、宜しかったらご覧下あれ。

オーマンディ/フィラデルフィアのすべて (日本コロムビア 1967年3月) によると、このボックスセット以外で発売されたLPは下記の通り。

米Columbia 日本Columbia

1番 MS-6901 OS-841

2番 MS-6901 OS-841

3番 MS-6266,6918 OS-842

4番 MS-6902 OS-843

5番 MS-6902 OS-801,843

6番 MS-6903 OS-801,844

7番 MS-6904 OS-845

8盤 MS-6836,6905 OS-846

9番 MS-6905/6 OS-846/7

そういえば、以前手元に1番と4番をカップルしたLP(日本Columbia OS-896-C)がありました。日本ColumbiaからCBS/SONYに移行した後も何らかの形で発売はされているでしょうが、交響曲全集という形では出ていない(※)と思われます。(今まで見た事ないし) LP時代、CBS/SONY 「オーマンディ 音の饗宴1300」全50巻 とCBS/SONY 「オーマンディ名曲ベスト30」(ディジタル・リマスタリング)では3,4,5,6,9番が発売されていますが・・・

何はともあれ、久しぶりの朗報ですな・・・んでは。

<追記修正>

オーマンディ掲示板の横田さんより、CBS/SONYから全集として出ていたという情報を頂きました。ついでにググってみると、CBS/SONYより ダブルシリーズ(1968年秋より発売)という廉価盤企画で発売されたという情報があった。

matsumo's Home Page III

→CBSソニーの廉価盤(2)[2枚組・3枚組]

番号は、SONW20075/80 でLP6枚組。それにしても、オーマンディ&フィラデルフィアのベートーヴェン交響曲のLPって、なかなか見かけないのですよ。あまり売れてなかったのかな?んでは。

篠島音楽祭2011年8月6日~8月7日 その2 ― 2011年09月04日 06時35分

篠島音楽祭その2・・・その1 からひと月近くも間が空いてしまった・・・

琉球ダイニング 「結(yui)」さんに集う音楽好きの常連(SHOWWINDS さんとか)&非常連?が篠島観光協会さんの協力のもと、パーっと音楽で盛り上がる・・・今回5回目。(僕は一昨年からなので3回目)・・・では、続きを・・・

琉球ダイニング 「結(yui)」さんに集う音楽好きの常連(SHOWWINDS さんとか)&非常連?が篠島観光協会さんの協力のもと、パーっと音楽で盛り上がる・・・今回5回目。(僕は一昨年からなので3回目)・・・では、続きを・・・

暑い最中、ステージ?設営中・・・ホント、暑い・熱い・・・あぢー・・・焼かれる・・・

参加者&出演者のオアシス?待避テント

セッティング中・・・

篠島音楽祭の垂れ幕?もセットO.K.

篠島サンサンビーチ 海水浴場監視所 海水浴客の安全を見守ってます・・・

くつろぐご家族・・・ん?なんか後ろでゴソゴソ設営してるわね~

おじちゃん、何してんの~

Living Stereo レコードプレーヤー交代・・・その1 ― 2011年09月05日 06時30分

発端はカートリッジ交換であった・・・

在りし日?のPioneer PL-Y7

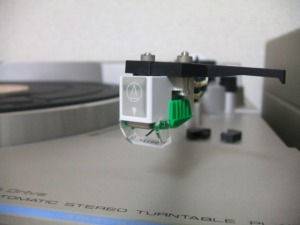

Pioneer PL-Y7 に装着されている Audio Technica AT10G

(赤い RD モデルもある。色が違うだけで全く同じ形状)

この Pioneer PL-Y7 は2005年11月に大須ハイファイ堂にて購入。プレーヤー付属のカートリッジもPioneer PC-5MC。針交換可能な高出力MCという変わり種。ベースマウント部のみ残して、接続端子・発電機構ごとごっそり換えるので、実質全交換と変わらないが・・・(2006年1月28日にホームページに書いてました)

この付属カートリッジPC-5MCを外してAudio Technica AT10G を取り付けてずっと聴いていた。シェルが傾いているのか、カートリッジ正面から見て左側が上がっているので、リングワッシャーを噛ませてレコード面に対して平行に調整。AT10Gはシェル込みでも実勢価格は4~5千円と安いし、まあまあの音で特に不満も無かったが、アームとの相性が今ひとつなのか、ソリのあるレコードをかけると結構揺れてバウンドしそうになる。あと、もう少し野太い音が欲しいなあ・・・ということで SHURE の M44G と M44-7 を使いたくなった。

んでもって、とりあえずM44G(大須バナナレコードにて5千円弱) と M44-7(大須 ノムラ無線にて5~6千円程度)を購入。

どちらも古典的な設計で無骨な外見。M44G は推奨針圧 0.75~1.5g とわりかし軽め(AT10G は1.5g~2.5g)で出力電圧 6.2 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とそれなりに高出力。 M44-7 は推奨針圧 0.5~3.0g と重めで、 出力電圧 9.5 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とかなりの高出力。

(赤い RD モデルもある。色が違うだけで全く同じ形状)

この Pioneer PL-Y7 は2005年11月に大須ハイファイ堂にて購入。プレーヤー付属のカートリッジもPioneer PC-5MC。針交換可能な高出力MCという変わり種。ベースマウント部のみ残して、接続端子・発電機構ごとごっそり換えるので、実質全交換と変わらないが・・・(2006年1月28日にホームページに書いてました)

この付属カートリッジPC-5MCを外してAudio Technica AT10G を取り付けてずっと聴いていた。シェルが傾いているのか、カートリッジ正面から見て左側が上がっているので、リングワッシャーを噛ませてレコード面に対して平行に調整。AT10Gはシェル込みでも実勢価格は4~5千円と安いし、まあまあの音で特に不満も無かったが、アームとの相性が今ひとつなのか、ソリのあるレコードをかけると結構揺れてバウンドしそうになる。あと、もう少し野太い音が欲しいなあ・・・ということで SHURE の M44G と M44-7 を使いたくなった。

んでもって、とりあえずM44G(大須バナナレコードにて5千円弱) と M44-7(大須 ノムラ無線にて5~6千円程度)を購入。

どちらも古典的な設計で無骨な外見。M44G は推奨針圧 0.75~1.5g とわりかし軽め(AT10G は1.5g~2.5g)で出力電圧 6.2 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とそれなりに高出力。 M44-7 は推奨針圧 0.5~3.0g と重めで、 出力電圧 9.5 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とかなりの高出力。

カートリッジ取り外し中

篠島音楽祭2011年8月6日~8月7日 その3 ― 2011年09月06日 04時10分

粋なね~さんお二人で・・・

ハワイアン娘が3人・・・

日も陰ってきたけどまだまだ行きまっせ~

なんて行っている間に夜の部へ

その4へ(続くかも)

Living Stereo レコードプレーヤー交代・・・その2 ― 2011年09月07日 04時00分

さらば、Pioneer PL-Y7・・・

あてもなく、大須ハイファイ堂 オーディオビギナーズ店にふらりと・・・S字ユニバーサルアームを持つオート式レコードプレーヤーでも無いかな・・・と、SHURE M44G を付けて鳴らしているプレーヤーが視界に入った。DENON DP-37F(ネットに適当な写真見つからないので、似たような47Fをどうぞ)だ。背高のっぽのSHURE M44G がレコード面に対して平行にマウントされている。

あてもなく、大須ハイファイ堂 オーディオビギナーズ店にふらりと・・・S字ユニバーサルアームを持つオート式レコードプレーヤーでも無いかな・・・と、SHURE M44G を付けて鳴らしているプレーヤーが視界に入った。DENON DP-37F(ネットに適当な写真見つからないので、似たような47Fをどうぞ)だ。背高のっぽのSHURE M44G がレコード面に対して平行にマウントされている。

ようこそ、DENON DP-37F

ダストカバー付き。ストレートアームなのが残念だが、ま、台所に置くプレーヤーでそうカートリッジをとっかえひっかえするつもりも無いので、Pioneer PL-Y7と選手交代することにした。2005年11月の購入から6年か・・・お疲れさんでした。これはまたまたハイファイ堂さんに下取りしてもらう事になった。また次のオーナーのところで働いてもらおう・・・廃棄処分では気の毒である。

ダストカバー付き。ストレートアームなのが残念だが、ま、台所に置くプレーヤーでそうカートリッジをとっかえひっかえするつもりも無いので、Pioneer PL-Y7と選手交代することにした。2005年11月の購入から6年か・・・お疲れさんでした。これはまたまたハイファイ堂さんに下取りしてもらう事になった。また次のオーナーのところで働いてもらおう・・・廃棄処分では気の毒である。

ダストカバーを下ろしたところ。

ダストカバーの上にLPジャケットを乗せる・・・悪くないな・・・

このDENON DP-37F、アームのゼロ・バランスはバランス・ウェイトで調整するが、針圧(とアンチ・スケーティング)はアーム根元のダイヤル調整で設定出来るのが面白い。アームにダンピング機能が付いているようで、そのダンプ量もツマミで調整出来る。とりあえずダンプ量ゼロで使っているが・・・

さ、しばらくはコレでLPに浸るのだ・・・

このDENON DP-37F、アームのゼロ・バランスはバランス・ウェイトで調整するが、針圧(とアンチ・スケーティング)はアーム根元のダイヤル調整で設定出来るのが面白い。アームにダンピング機能が付いているようで、そのダンプ量もツマミで調整出来る。とりあえずダンプ量ゼロで使っているが・・・

さ、しばらくはコレでLPに浸るのだ・・・

篠島音楽祭2011年8月6日~8月7日 その4 ― 2011年09月08日 05時00分

篠島の海亀は無事に孵化して海に帰ったようです・・・では、篠島音楽祭その4(その3の続き・・・)

・・・琉球ダイニング 「結(yui)」さんに集う音楽好きの常連(SHOWWINDS さんとか)&非常連?が篠島観光協会さんの協力のもと、パーっと音楽で盛り上がる・・・今回5回目。(僕は一昨年からなので3回目)・・・

・・・琉球ダイニング 「結(yui)」さんに集う音楽好きの常連(SHOWWINDS さんとか)&非常連?が篠島観光協会さんの協力のもと、パーっと音楽で盛り上がる・・・今回5回目。(僕は一昨年からなので3回目)・・・

フラッシュライト?を浴びて・・・

おっちゃん、何歌ってん・・・?

姉さん、粋だねえ・・・

なんか監視所付近で歌っとる奴らがいるぞ・・・

段々熱くなってきた~

もっとやれやれ~

こんな時間にこんなに盛り上がっていいのだろうか・・・

No Problem!

まだまだ行きまっせ~

ま、この辺でお開きですワ・・・

Living Stereo レコードプレーヤー交代・・・その3(おまけ) ― 2011年09月09日 06時00分

その2の続き・・・というよりおまけ・・・蛇足・・・か?

大須ハイファイ堂 オーディオビギナーズ店で購入したDENON DP-37F にはSHURE M44G が付いているので、単独購入したSHURE の M44G と M44-7 はリスニングのTechnics SL-QX300P で使う事にするのだ・・・

大須ハイファイ堂 オーディオビギナーズ店で購入したDENON DP-37F にはSHURE M44G が付いているので、単独購入したSHURE の M44G と M44-7 はリスニングのTechnics SL-QX300P で使う事にするのだ・・・

VICTORの型番不詳シェルに取り付けた SHURE M44G

M44G と M44-7、どちらも古典的な設計で無骨。M44G は推奨針圧 0.75~1.5g とわりかし軽め(AT10G は1.5g~2.5g)で出力電圧 6.2 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とそれなりに高出力。

M44G と M44-7、どちらも古典的な設計で無骨。M44G は推奨針圧 0.75~1.5g とわりかし軽め(AT10G は1.5g~2.5g)で出力電圧 6.2 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とそれなりに高出力。

Audio Technica AT10G RD 付属のシェルに付けたSHURE M44-7

M44-7 は推奨針圧 0.5~3.0g と重めで、 出力電圧 9.5 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とかなりの高出力。

どちらもアーム付属のウェイトではゼロバランスが取れず、あんまり使いたくなかったがサブウェイトをアームのお尻に付加してゼロバランスを取った・・・針圧計があればサブウェイトは要らないかな・・・針圧計購入を考えようかな・・・

M44-7 は推奨針圧 0.5~3.0g と重めで、 出力電圧 9.5 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity とかなりの高出力。

どちらもアーム付属のウェイトではゼロバランスが取れず、あんまり使いたくなかったがサブウェイトをアームのお尻に付加してゼロバランスを取った・・・針圧計があればサブウェイトは要らないかな・・・針圧計購入を考えようかな・・・

カートリッジのケースはホルダーとして再利用・・・

レコードの状態とその日の気分でカートリッジを交換して音色の変化を楽しむ・・・過程を楽しむ事を趣味という・・・オーディオというのは正にそれである。

んでは。(了)

レコードの状態とその日の気分でカートリッジを交換して音色の変化を楽しむ・・・過程を楽しむ事を趣味という・・・オーディオというのは正にそれである。

んでは。(了)

篠島音楽祭2011年8月6日~8月7日 その5 ― 2011年09月10日 12時07分

お昼のステージに向けて朝もはよから練習中・・・

今日もここで演るのだ・・・

篠島の電力受電点付近・・・島の電力を支える33kV高圧海底ケーブル2回線の引き込みルートが見える・・・昨年書いたことの再録・・・愛知県の資料によると、

「1947年に南知多町片名から5kVの海底送電ケーブルで日間賀島を経由し、篠島、佐久島に送電が開始された。以降、生活水準の向上、観光客の 増大などによる電力需要の増加に応えるため、海底送電ケーブルの増設(1978年 33kV高圧海底ケーブル敷設)がなされ、現在では、日間賀島へは本土から33kVで供給され、日間賀島内及び篠島、佐久島へは、6kVに下げて日間賀島から送電されている。一般受電化率は三島ともに100%となっている。」とある。

これらの海底ケーブルも敷設後30年を経過することになるから、昨年からケーブルの張り替えを行っているそうだ・・・

「1947年に南知多町片名から5kVの海底送電ケーブルで日間賀島を経由し、篠島、佐久島に送電が開始された。以降、生活水準の向上、観光客の 増大などによる電力需要の増加に応えるため、海底送電ケーブルの増設(1978年 33kV高圧海底ケーブル敷設)がなされ、現在では、日間賀島へは本土から33kVで供給され、日間賀島内及び篠島、佐久島へは、6kVに下げて日間賀島から送電されている。一般受電化率は三島ともに100%となっている。」とある。

これらの海底ケーブルも敷設後30年を経過することになるから、昨年からケーブルの張り替えを行っているそうだ・・・

篠島北側の護岸整備工事現場・・・

篠島北側の護岸整備工事現場・・・

LNGタンカーも見える・・・

さて、朝の散歩も終わり・・・

さて、朝の散歩も終わり・・・

今日(8月7日)のステージの設営・・・暑さに負けず、熱中症に気をつけて熱中するのだ・・・

その6へ(たぶん)続く・・・

その6へ(たぶん)続く・・・

名フィル第383回定期演奏会「死への抗い」~「愛と死」シリーズ~ 愛知県芸術劇場コンサートホール 2011年9月10日(土) ― 2011年09月14日 04時55分

先週土曜日に聴いた名フィル定期・・・

名フィル第383回定期演奏会「死への抗い」

愛知県芸術文化センター 芸術劇場 コンサートホール

2011年9月10日(土)

指揮:川瀬賢太郎

コントラルト:Maria FORSSTRÖM(マリア・フォシュストローム )

伊藤康英: ぐるりよざ

マーラー: 亡き子をしのぶ歌

ニールセン: 交響曲第4番「不滅」

最初の「ぐるりよざ」・・・スイマセン、最初から半分くらいは夢の国にいました…昼にビール飲んだせいか?どうも最近、コンサート前半の最初の曲は寝てしまうクセ(?)がついてしまい困っている・・・がどうしようも無い・・・せめて、鼾などをかいてお隣さんに迷惑をかけていないことを祈るのみ・・・夢現で聴いてたけど、わりかし取っ付きやすい感じで悪くない。盛り上がるところは結構イケる。

お次のマーラー「亡き子をしのぶ歌」・・・これは素晴らしい。コントラルトの清々しい声に聴き惚れてしまった。アンコール「私はこの世に忘れ去られ」も良かった。マーラーの歌曲ってこんなにいい曲だったのね・・・

トリのニールセン「不滅」、実演では初めて聴く曲。オケの交通整理が大変な曲であることがよく解った・・・最初はヒヤリ、だがまあ健闘した・・・かな?頭をスコアに突っ込んだような?指揮ぶりにも見えたが、安全運転モード?で最後まで行ったというところ。もっともっと荒っぽくオケを引きずり回す演奏を期待したいな・・・若いんだからね。終楽章のティンパニの掛け合い、ステレオで聴いても効果は解るけど、実演で聴くとこれは迫力があって面白い。観て聴けて良かった。

<追記>

そういえば、前回の定期、聴いたのに書いてない・・・

名フィル第382回定期演奏会「愛の諦観」

愛知県芸術文化センター 芸術劇場 コンサートホール

2011年7月8日(金)

指揮:ティエリー・フィッシャー (Thierry FISCHER)

ハープ:吉野直子

ヒナステラ

バレエ『エスタンシア』より4つの舞曲 作品8a

ハープ協奏曲 作品25*

R.シュトラウス:楽劇『ばらの騎士』 作品59 演奏会用組曲

ラヴェル: ラ・ヴァルス

感想は・・・2ヶ月前の事だし、ツイッターに書いた・・・はずだけどもう消えてるな・・・ま、仕方が無い・・・んでは。

小室真理 サントゥール モーニング・コンサート 2011年9月10日(土) ― 2011年09月15日 06時45分

小室真理 サントゥール モーニングコンサート

2011年9月10日 のチラシ

タブラ と タンプーラ も含めた3人の演奏。小室真理さんの師匠は Shivkumar Sharma とのこと。Shivkumar Sharma といえば、Hundred Strings of Santoor という名盤がある。

2011年9月10日 のチラシ

タブラ と タンプーラ も含めた3人の演奏。小室真理さんの師匠は Shivkumar Sharma とのこと。Shivkumar Sharma といえば、Hundred Strings of Santoor という名盤がある。

最近のコメント