Fritz Reiner Conducts Richard Strauss ― 2016年11月23日 16時40分

久々にアナログ・ディスクを引っ張り出して・・・

Richard Strauss

Till Eulenspiegels lustige Streiche

Tod und Verklarung

Fritz Reiner

Vienna Philharmonic Orchestra

RCA Victor Red Seal LIVING STEREO LSC-2077

Till Eulenspiegels lustige Streiche

Tod und Verklarung

Fritz Reiner

Vienna Philharmonic Orchestra

RCA Victor Red Seal LIVING STEREO LSC-2077

1956年 ウィーン・ゾフィエンザールに於ける、英DECCAのクルーによる録音。1957年にLM-2077(モノラル)としてリリース、1959年にこのステレオ盤がリリースされている。

1955年、EMIが米Capitoをl吸収。米Capitolと提携していた英DECCAは米Capitolの配給権と自らの音源の米配給先を失う。このことが、英DECCAと米RCAとの提携に結びつき、その結びつきがこの録音を生み出すことになった。

RCA Red Seal から貸し出された ライナー と 英DECCA専属の ウィーン・フィル の組み合わせによる、英DECCAスタッフによるセッション録音がこれである。他、ドヴォルザーク「スラブ舞曲集」ブラームス「ハンガリー舞曲集」の一部がこの組み合わせで録音されている。

現在、この音源の原盤は英DECCAレーベルを所有している Universal Music が保有している。

SME「Fritz Reiner Conducts Richard Strauss」(RCA Red Seal)という11枚組CDにも、最近発売されたタワレコ・ヴィンテージ・コレクション「ウィーン・フィル名盤選 Vol.1」(DECCA)にも収録されている。演奏も音のバランスも実に見事であり、文句の付けようがない演奏。

LSC-2077 Shaded Dog Lable

この録音を担当した Jhon Culshawが著作 「Putting The RECORD Straight」でこの時のセッションの様子を回想しており、実に興味深い。

では。

名フィル第430回定期演奏会「日本民謡の昇華」~「メタ」シリーズ~ 愛知県芸術劇場コンサートホール 2015年12月12日(土) ― 2015年12月17日 05時30分

久々に、名フィルの定期を聴いてきました。

第430回定期演奏会「日本民謡の昇華」~「メタ」シリーズ

・ホルスト: 日本組曲 作品33

・藤倉大(名フィル コンポーザー・イン・レジデンス):

フルート協奏曲*[委嘱新作・オーケストラ版 世界初演]

・ホルスト: 組曲『惑星』作品32**

マーティン・ブラビンズ(指揮/名フィル常任指揮者)

クレア・チェイス* (フルート)

愛知県立芸術大学女声合唱団** (女声合唱)

第430回定期演奏会「日本民謡の昇華」~「メタ」シリーズ

・ホルスト: 日本組曲 作品33

・藤倉大(名フィル コンポーザー・イン・レジデンス):

フルート協奏曲*[委嘱新作・オーケストラ版 世界初演]

・ホルスト: 組曲『惑星』作品32**

マーティン・ブラビンズ(指揮/名フィル常任指揮者)

クレア・チェイス* (フルート)

愛知県立芸術大学女声合唱団** (女声合唱)

「4管編成オーケストラ」「パイプ・オルガン」「女性合唱団(しかも終曲のみ)」が要求される、ホルストの「惑星」はなかなか実演で聴く機会が無い・・・ので、聴きに行った次第。金曜日は仕事の都合で行けなかったが、土曜定期はなんとか・・・

ホルストの「日本組曲」・・・ま、確かに「和風」の旋律が洋風の味付け(オーケストレーション)で聴けますなあ・・・という類の組曲。定期の解説(コラム)によると、伊藤道郎との邂逅から生まれた組曲だそうで、このコラムはなかなか読み応えがあった。前菜にはちょうどいいんじゃないかな・・・

フルート組曲・・・う~ん、どうなんでしょ。初っ端から尺八のような激しい息遣いの音を連発されて面食らってしまった。激しさと静けさのコントラストで聴かせる・・・のかねえ・・・クレア・チェイスの「奮闘」は賞賛に値する(十字架のような馬鹿でかいフルートにはタマゲタ・・・)が・・・ま、私の「好み」じゃあないねえ・・・しかし、これは「クラシック音楽」なのか「現代の音楽」なのか・・・というのは私にとってはどうでも良くて、聴いて「感動するか」「感動しないか」だけなのよねえ・・・そういう評価軸からすると・・・音楽と社会の関わりとは何ぞや・・・ですなあ・・・

後半はお待ちかねの「惑星」、ブラスにもっとパワーが欲しい所だが、名フィルは健闘してますなあ・・・やはり実演で聴くと面白い。パイプ・オルガンについてはいつも感じるが、オーケストラの音にかき消されて目立つべき部分が聴き取り難い箇所(土星のペダル・ノートとか、天王星のグリッサンドとか)がやはり・・・オーケストラを圧倒する音が欲しい箇所でも絶対的な「音量不足」は否めない。こればかりは容易に解決出来ないから難しいねえ。SRによるブーストや電子オルガンによる付加を考えたほうが良いのではないだろうか・・・この点は「録音」で聴くのが良いというケースでもある。

ちなみに、今回の席は3階席の中央より後ろ側のA席。メイン・コンソールで弾いているオルガンの様子は良く見えるが、音がオケに負けて聴き取り難い・・・ティンパニの音は良く飛んでくる・・・席によっては、オルガンの音が明瞭に聴こえるかもしれないが・・・難しいですなあ・・・

ま、細かいところを論うと切りが無いので・・・なんにせよ、惑星は久々にオーケストラの醍醐味を楽しめて、実に爽快。難しい評論は評論家にお任せして「音楽は楽しむに如かず」でいきたいものですな。

ちなみに、普通舞台に登場しない「女声合唱団」、今回は演奏後に舞台に登場していた。ブラヴィンズさん、気遣いの人ですなあ・・・

今回のコンサート、「プレ・コンサート」「ポストリュード」は時間の都合で聴けず、ちと残念・・・んでは。

ホルストの「日本組曲」・・・ま、確かに「和風」の旋律が洋風の味付け(オーケストレーション)で聴けますなあ・・・という類の組曲。定期の解説(コラム)によると、伊藤道郎との邂逅から生まれた組曲だそうで、このコラムはなかなか読み応えがあった。前菜にはちょうどいいんじゃないかな・・・

フルート組曲・・・う~ん、どうなんでしょ。初っ端から尺八のような激しい息遣いの音を連発されて面食らってしまった。激しさと静けさのコントラストで聴かせる・・・のかねえ・・・クレア・チェイスの「奮闘」は賞賛に値する(十字架のような馬鹿でかいフルートにはタマゲタ・・・)が・・・ま、私の「好み」じゃあないねえ・・・しかし、これは「クラシック音楽」なのか「現代の音楽」なのか・・・というのは私にとってはどうでも良くて、聴いて「感動するか」「感動しないか」だけなのよねえ・・・そういう評価軸からすると・・・音楽と社会の関わりとは何ぞや・・・ですなあ・・・

後半はお待ちかねの「惑星」、ブラスにもっとパワーが欲しい所だが、名フィルは健闘してますなあ・・・やはり実演で聴くと面白い。パイプ・オルガンについてはいつも感じるが、オーケストラの音にかき消されて目立つべき部分が聴き取り難い箇所(土星のペダル・ノートとか、天王星のグリッサンドとか)がやはり・・・オーケストラを圧倒する音が欲しい箇所でも絶対的な「音量不足」は否めない。こればかりは容易に解決出来ないから難しいねえ。SRによるブーストや電子オルガンによる付加を考えたほうが良いのではないだろうか・・・この点は「録音」で聴くのが良いというケースでもある。

ちなみに、今回の席は3階席の中央より後ろ側のA席。メイン・コンソールで弾いているオルガンの様子は良く見えるが、音がオケに負けて聴き取り難い・・・ティンパニの音は良く飛んでくる・・・席によっては、オルガンの音が明瞭に聴こえるかもしれないが・・・難しいですなあ・・・

ま、細かいところを論うと切りが無いので・・・なんにせよ、惑星は久々にオーケストラの醍醐味を楽しめて、実に爽快。難しい評論は評論家にお任せして「音楽は楽しむに如かず」でいきたいものですな。

ちなみに、普通舞台に登場しない「女声合唱団」、今回は演奏後に舞台に登場していた。ブラヴィンズさん、気遣いの人ですなあ・・・

今回のコンサート、「プレ・コンサート」「ポストリュード」は時間の都合で聴けず、ちと残念・・・んでは。

2014年11月15日(土) 名フィル418回定期演奏会<"B "の1番> ― 2014年11月16日 08時20分

久々のブログ書き込み・・・

2014年11月15日(土)

名古屋フィルハーモニー交響楽団 第418回定期演奏会

ベートーヴェン: 『レオノーレ』序曲第1番 作品138

ブリテン: セレナード 作品31 *

ベルリオーズ: 序曲『ウェイヴァリー』 作品1

バーンスタイン: 交響曲第1番『エレミア』**

指揮:川瀬賢太郎、テノール:小原啓楼、ホルン:安土真弓*、メゾ・ソプラノ:**福原寿美枝**

今回のプログラムは全く知らない曲ばかり。曲名くらいは聞いたことがある程度、これまで録音・実演等一切聴いたことが無い。まさに私的「初演」なのだ・・・ズボラで予習しないから・・・

ベートーヴェンの序曲では突如強烈な眠気に襲われて、ほとんど夢現状態であったが、心地良い音響に身を浸した感じ・・・最近の名フィルコンサートでは、何故か最初の曲のときに眠気に襲われることが多い・・・謎だ・・・

お次のブリテン、最初のベートーヴェンで眠気スッキリさせた?お陰でしっかり聴けた。元「ホラ吹き」として、かの伝説的奏者である Dennis Brain が関係する曲・・・なのに今回が聴くのが初めてという、「ホラ吹き」の風上にも置けぬ所業・・・はさておき、実に美しい曲だった。マーラーの歌曲を思わせるような厭世的な雰囲気もなかなか良い。

何時も3階席中央あたりで聴いているが、この席のデメリットは発声が明瞭に聞こえないこと。今回のブリテンも、予め歌詞を知らないと、一体何を歌っているのか判別は難しい。

あと、終曲の静かな瞬間に、フォルテッシモの咳が乱入してきたのが残念であった。咳は生理現象で仕方が無いが、せめてハンカチやら手ぬぐいで口を覆ってピアニッシモにする努力くらいはして欲しいものだ・・・

ベルリオーズでは、名フィルの好調なブラス・セクションを楽しめた。ベルリオーズは「幻想交響曲」以外は訳も無く敬遠していたのだが、聴いてみて悪くないと思った。やはり食わず嫌いは良くありませんな。

最後のバーンスタイン、自作ミュージカルと異なり、肩に力が入りすぎ・・・な感じは否めないが、劇的表現はなかなかぐっと来るものがある。

声についてはブリテンの時と同じく、(たぶん)ヘブライ語なので、3階席中央あたりでは言葉の判別は難しいと再認識。まあ、これは仕方が無いかな・・・

<今回の残念>

無残に置き去りにされた袋入りチラシ。チラシ回収箱も設置されているのだし、要らないチラシは綺麗に回収箱に入れて欲しいものだ・・・

では。

2014年11月15日(土)

名古屋フィルハーモニー交響楽団 第418回定期演奏会

ベートーヴェン: 『レオノーレ』序曲第1番 作品138

ブリテン: セレナード 作品31 *

ベルリオーズ: 序曲『ウェイヴァリー』 作品1

バーンスタイン: 交響曲第1番『エレミア』**

指揮:川瀬賢太郎、テノール:小原啓楼、ホルン:安土真弓*、メゾ・ソプラノ:**福原寿美枝**

今回のプログラムは全く知らない曲ばかり。曲名くらいは聞いたことがある程度、これまで録音・実演等一切聴いたことが無い。まさに私的「初演」なのだ・・・ズボラで予習しないから・・・

ベートーヴェンの序曲では突如強烈な眠気に襲われて、ほとんど夢現状態であったが、心地良い音響に身を浸した感じ・・・最近の名フィルコンサートでは、何故か最初の曲のときに眠気に襲われることが多い・・・謎だ・・・

お次のブリテン、最初のベートーヴェンで眠気スッキリさせた?お陰でしっかり聴けた。元「ホラ吹き」として、かの伝説的奏者である Dennis Brain が関係する曲・・・なのに今回が聴くのが初めてという、「ホラ吹き」の風上にも置けぬ所業・・・はさておき、実に美しい曲だった。マーラーの歌曲を思わせるような厭世的な雰囲気もなかなか良い。

何時も3階席中央あたりで聴いているが、この席のデメリットは発声が明瞭に聞こえないこと。今回のブリテンも、予め歌詞を知らないと、一体何を歌っているのか判別は難しい。

あと、終曲の静かな瞬間に、フォルテッシモの咳が乱入してきたのが残念であった。咳は生理現象で仕方が無いが、せめてハンカチやら手ぬぐいで口を覆ってピアニッシモにする努力くらいはして欲しいものだ・・・

ベルリオーズでは、名フィルの好調なブラス・セクションを楽しめた。ベルリオーズは「幻想交響曲」以外は訳も無く敬遠していたのだが、聴いてみて悪くないと思った。やはり食わず嫌いは良くありませんな。

最後のバーンスタイン、自作ミュージカルと異なり、肩に力が入りすぎ・・・な感じは否めないが、劇的表現はなかなかぐっと来るものがある。

声についてはブリテンの時と同じく、(たぶん)ヘブライ語なので、3階席中央あたりでは言葉の判別は難しいと再認識。まあ、これは仕方が無いかな・・・

<今回の残念>

無残に置き去りにされた袋入りチラシ。チラシ回収箱も設置されているのだし、要らないチラシは綺麗に回収箱に入れて欲しいものだ・・・

では。

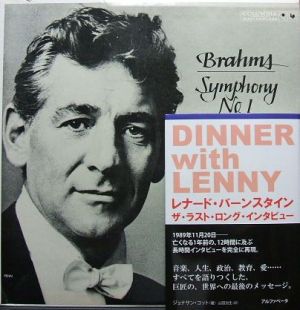

DINNER with LENNY ― 2013年10月11日 07時30分

コイツは刺激的・・・

DINNER with LENNY (米アマゾン)

The last long interview with Leonard Bernstein

by Jonathan Cott (米アマゾン)

Oxford University Press, USA (January 8, 2013)

レナード・バーンスタイン ザ・ラスト・ロング・インタビュー

ジョナサン・スコット著 山田治生訳

アルファベータ 2013年8月

なんともHotな内容・・・素面じゃ読めませんな・・・晩酌しながら読むのが宜しいかと・・・んで、素面の時に以下2冊を読むと更に楽しめる・・・かも

ロバート=チェスターマン編著・中尾正史訳

「マエストロたちとの会話」 洋泉社 1995年10月(アマゾン)

(原著 米アマゾン)

マエストロはこう語った (音楽選書)

横山 一雄 (翻訳), ロバート・チェスターマン(アマゾン)

音楽之友社 1981年1月(原著 米アマゾン)

但し、オーマンディ・ファンは閲覧禁止(^ ^;)。特に142~143ページ!ね、レニー?

The last long interview with Leonard Bernstein

by Jonathan Cott (米アマゾン)

Oxford University Press, USA (January 8, 2013)

レナード・バーンスタイン ザ・ラスト・ロング・インタビュー

ジョナサン・スコット著 山田治生訳

アルファベータ 2013年8月

なんともHotな内容・・・素面じゃ読めませんな・・・晩酌しながら読むのが宜しいかと・・・んで、素面の時に以下2冊を読むと更に楽しめる・・・かも

ロバート=チェスターマン編著・中尾正史訳

「マエストロたちとの会話」 洋泉社 1995年10月(アマゾン)

(原著 米アマゾン)

マエストロはこう語った (音楽選書)

横山 一雄 (翻訳), ロバート・チェスターマン(アマゾン)

音楽之友社 1981年1月(原著 米アマゾン)

但し、オーマンディ・ファンは閲覧禁止(^ ^;)。特に142~143ページ!ね、レニー?

Columbia Masterworks MS6202

Brahms : Symphony no.1

Leonard Bernstein/New York Philharmonic

んでもって、唐突にブラ1・・・何故これが手元にあるかというと、このポートレートが気に入ったのよ・・・つまり、ジャケ買いですワ・・・

Brahms : Symphony no.1

Leonard Bernstein/New York Philharmonic

んでもって、唐突にブラ1・・・何故これが手元にあるかというと、このポートレートが気に入ったのよ・・・つまり、ジャケ買いですワ・・・

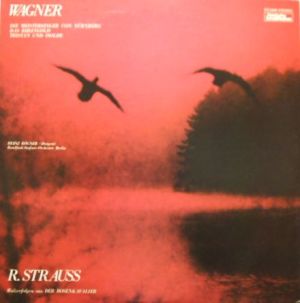

ドイツ・シャルプラッテン(Deutsche Shallplatten)のLpを引っ張り出して聴く・・・ ― 2013年03月21日 06時30分

失われた響きを求めて・・・かな・・・

徳間音楽工業/Deutsche Shallplatten ET-5008

Seite 1:R.Wagner

Vorspiel zu Die Meistersinger von Nürnberg

Vorspiel zu Das Rheingold

Vorspiel zu Tristan und Isolde

Seite2:R.Strauss

Walzerfolgen aus Der Rosenkavalier

Walzerfolgen des 1 und 2 Aktes

Walzerfolgen des 3 Aktes

Heinz_Rögner/Rundfunks-Sinfonie-Orchester Berlin

美音に陶然と酔い痴れる・・・というか・・・オフ・マイクによるオーケストラのまろやかな響きにひたすら耳を傾けるべし・・・ですな。オケのチューニングはかなり高め。当時のウィーン・フィルもそうみたいだけど、東独のオケのチューニングはかなり高めのような・・・

CDはKing Records HYPER REMASTERING Deutsche Schallplatten BEST(1期~6期 全120枚) KICC-9473 にて入手可能。SACD(avex-classics AVCL-25296)は入手困難なようだ・・・

徳間音楽工業とDeutsche Shallplattenについては、クラシックジャーナル 028号(2007年11月)とLPレコード再発見(山口克己 誠文堂新光社 2003年10月)が参考になるだろう。一読をお薦めする。

Seite 1:R.Wagner

Vorspiel zu Die Meistersinger von Nürnberg

Vorspiel zu Das Rheingold

Vorspiel zu Tristan und Isolde

Seite2:R.Strauss

Walzerfolgen aus Der Rosenkavalier

Walzerfolgen des 1 und 2 Aktes

Walzerfolgen des 3 Aktes

Heinz_Rögner/Rundfunks-Sinfonie-Orchester Berlin

美音に陶然と酔い痴れる・・・というか・・・オフ・マイクによるオーケストラのまろやかな響きにひたすら耳を傾けるべし・・・ですな。オケのチューニングはかなり高め。当時のウィーン・フィルもそうみたいだけど、東独のオケのチューニングはかなり高めのような・・・

CDはKing Records HYPER REMASTERING Deutsche Schallplatten BEST(1期~6期 全120枚) KICC-9473 にて入手可能。SACD(avex-classics AVCL-25296)は入手困難なようだ・・・

徳間音楽工業とDeutsche Shallplattenについては、クラシックジャーナル 028号(2007年11月)とLPレコード再発見(山口克己 誠文堂新光社 2003年10月)が参考になるだろう。一読をお薦めする。

久々に春の祭典を聴く・・・ ― 2013年03月20日 12時10分

春分の日だから春にちなんだ曲を・・・

日本コロムビア 新選・名曲ギャラリー・10

OC-7260-PK (P)1980・2

I. Stravinsky

Le Sacre du Printenps et Quatre études

Pierre Boulez/Orchestre National de L'O.R.T.F.

1963年6月20日と22日 パリにて収録

1963年度ADFディスク大賞・受賞の録音。

当時、Robespierre Boulez などと揶揄された御仁もすっかり丸くなってしまったなあ・・・なんて。

このLp、なんといっても、自分のなけなしのお小遣いをはたいて買った初めてLpだから今でも手元にある。これは 日本コロムビア 新選・名曲ギャラリー という1300円の廉価盤。日本に悪税が導入される前である。帯には、

①世界の名曲の数々を、世界一流の演奏家の名演で・・・

②完全なステレオ録音

③お買い求めやすい価格・・・\1,300

という売り文句が書かれてる。全30枚のシリーズ。恐らく日本コロムビア のLp最後の廉価盤・名曲シリーズであろう。

ジャケット写真はどっかの草原(草むら、雑草?)の写真をテキトーに彩色したクラシック廉価盤特有のもの。これでも昔は感動したんだよなあ・・・

久々に引っ張り出したらカビていたので、またまたレイカのバランスウォッシャーでクリーニングしてターンテーブルへ・・・

OC-7260-PK (P)1980・2

I. Stravinsky

Le Sacre du Printenps et Quatre études

Pierre Boulez/Orchestre National de L'O.R.T.F.

1963年6月20日と22日 パリにて収録

1963年度ADFディスク大賞・受賞の録音。

当時、Robespierre Boulez などと揶揄された御仁もすっかり丸くなってしまったなあ・・・なんて。

このLp、なんといっても、自分のなけなしのお小遣いをはたいて買った初めてLpだから今でも手元にある。これは 日本コロムビア 新選・名曲ギャラリー という1300円の廉価盤。日本に悪税が導入される前である。帯には、

①世界の名曲の数々を、世界一流の演奏家の名演で・・・

②完全なステレオ録音

③お買い求めやすい価格・・・\1,300

という売り文句が書かれてる。全30枚のシリーズ。恐らく日本コロムビア のLp最後の廉価盤・名曲シリーズであろう。

ジャケット写真はどっかの草原(草むら、雑草?)の写真をテキトーに彩色したクラシック廉価盤特有のもの。これでも昔は感動したんだよなあ・・・

久々に引っ張り出したらカビていたので、またまたレイカのバランスウォッシャーでクリーニングしてターンテーブルへ・・・

日本コロムビア 洋楽クラシックのラベル。子ども向けの黄色いラベルとは違い大人デザインである。

この演奏を初めて聴いた時の強烈な印象は忘れられない。今聴いても衝撃的だ。ハイファイ録音とは言えないが、管楽器(木管・金管)の妖しいまでの音色と今ひとつ?の録音が特異な雰囲気を醸し出している。ピッチもかなり高めだ・・・トランペットのヒステリックな叫び、ホルンのまろやかな響きはこの盤独特のサウンドである。

木管をオン・マイクでピック・アップしている部分では、当時の楽器は現在の楽器とは別物であることがよく解る。

併録されている「管弦楽のための四つの練習曲」は「弦楽四重奏のための三つの小品」(1914年)に「ピアノラの為の練習曲」(1917年)からの1曲を加えて1929年に管弦楽化した曲だそうな。なかなかユカイな曲である。

この録音、日本コロムビア 盤には原盤の記載が無い。米Nonesuch H-71903 には A TONO(Zurich) Production とあるから、ここが原盤供給しているのだろうか・・・

この演奏を初めて聴いた時の強烈な印象は忘れられない。今聴いても衝撃的だ。ハイファイ録音とは言えないが、管楽器(木管・金管)の妖しいまでの音色と今ひとつ?の録音が特異な雰囲気を醸し出している。ピッチもかなり高めだ・・・トランペットのヒステリックな叫び、ホルンのまろやかな響きはこの盤独特のサウンドである。

木管をオン・マイクでピック・アップしている部分では、当時の楽器は現在の楽器とは別物であることがよく解る。

併録されている「管弦楽のための四つの練習曲」は「弦楽四重奏のための三つの小品」(1914年)に「ピアノラの為の練習曲」(1917年)からの1曲を加えて1929年に管弦楽化した曲だそうな。なかなかユカイな曲である。

この録音、日本コロムビア 盤には原盤の記載が無い。米Nonesuch H-71903 には A TONO(Zurich) Production とあるから、ここが原盤供給しているのだろうか・・・

ノンサッチのラベル。ちなみに、この盤はオフ・センターが甚だしく船酔いしそうな程ワウってしまう。日本じゃたぶん通らないようなプレス・ミスでもオーケーな当時の大らかなアメリカ・プレス。

久々に懐かしい盤を引っ張り出してしまった・・・春だから・・・

久々に懐かしい盤を引っ張り出してしまった・・・春だから・・・

春分の日にヴィヴァルディの四季を聴く・・・その2 ― 2013年03月20日 09時00分

ついでにもう1枚・・・

東芝音楽工業/ANGEL ASC5109

Vivaldi Four Seasons

Renato Fasano/Virtuosi de ROMA

これも中古レコード屋さんのエサ箱から拾ったLp・・・ジャケットもLpも割と綺麗。

Vivaldi Four Seasons

Renato Fasano/Virtuosi de ROMA

これも中古レコード屋さんのエサ箱から拾ったLp・・・ジャケットもLpも割と綺麗。

東芝音楽工業のRecording Angelが時代を感じさせる・・・

解説によると・・・

「君たちは偉大なアンサンブルだ。君たちの演奏は私にこの上ない喜びを与えてくれた」-A.トスカニーニ

第4回大阪国際フェスティヴァルに参加したそうだが・・・現在も活動しているかどうかは知らない・・・

解説によると・・・

「君たちは偉大なアンサンブルだ。君たちの演奏は私にこの上ない喜びを与えてくれた」-A.トスカニーニ

第4回大阪国際フェスティヴァルに参加したそうだが・・・現在も活動しているかどうかは知らない・・・

ステレオ時代のラベル。如何にもステレオでカッティングされていますといったラベル・デザイン。ビニルにカーボンを入れずに赤い顔料と耐電防止剤をブレンドした"Ever Clean Records"所謂「赤盤」である。このLpはノイズが多い・・・

この盤もハム音が聴こえるなあ・・・

この盤もハム音が聴こえるなあ・・・

演奏は、イ・ムジチ(アーヨ盤)に似ているような・・・

春分の日にヴィヴァルディの四季を聴く・・・ ― 2013年03月20日 08時10分

露Melodia 33CM 0293-4(a)

Vivaldi Four Seasons

R. Varshai/Moscow Chamber Orchestra

E.Smirnov(solo violin)

中古レコード屋さんのエサ箱から拾ったLp。ビニルのインナースリーヴから引っ張り出したLpはカビだらけ・・・

まず、ラベル面のカビをウェット・ティッシューで拭く・・・水性塗料みたいで、ティッシューが少々青くなる・・・その後、レイカのバランス・ウォッシャーでクリーニングしたらピカピカになった。殆どプレイされていない盤のようだ。

Vivaldi Four Seasons

R. Varshai/Moscow Chamber Orchestra

E.Smirnov(solo violin)

中古レコード屋さんのエサ箱から拾ったLp。ビニルのインナースリーヴから引っ張り出したLpはカビだらけ・・・

まず、ラベル面のカビをウェット・ティッシューで拭く・・・水性塗料みたいで、ティッシューが少々青くなる・・・その後、レイカのバランス・ウォッシャーでクリーニングしたらピカピカになった。殆どプレイされていない盤のようだ。

露Melodia 33CM 0293-4(a) Label

ステレオ・レコードだから1960年代後半か~80年代の録音・プレスと思うけど、収録場所・日時の記載が無いので不明。

音は金属的で低音不足。プレスの質もあまり良いとは言えない。常時ハム音が聴こえる。テープに元々入っているのか、カッティング時に混入したのか・・・

演奏そのものはゆったりしていてなかなかいい。

ステレオ・レコードだから1960年代後半か~80年代の録音・プレスと思うけど、収録場所・日時の記載が無いので不明。

音は金属的で低音不足。プレスの質もあまり良いとは言えない。常時ハム音が聴こえる。テープに元々入っているのか、カッティング時に混入したのか・・・

演奏そのものはゆったりしていてなかなかいい。

きっと、四季がブームになった頃に録音されたのだろう・・・

2012年9月28日(金) 京都市交響楽団 第3回名古屋公演 @愛知県芸術劇場コンサートホール ― 2012年09月29日 09時16分

昨日、京響してきました・・・

京都市交響楽団 第3回名古屋公演

2012年9月28日(金)6:45pm 開演

愛知県芸術劇場コンサートホール

コープランド:バレエ音楽「ロデオ」から、「カウボーイの休日」

ガーシュウィン:ラプソディー・イン・ブルー *

ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調op.27

広上 淳一指揮、京都市交響楽団

*山下 洋輔(ピアノ)

昨日は休みを取って、たっぷり昼寝(&昼に一杯やって)してから行ったので、プログラムの途中で寝ることもなかった・・・仕事後のコンサートは疲れで寝てしまうことが多いのだが・・・

ただ、コンサート開演ギリギリに駆け込んだので、プログラムは頂けたが団員名簿等の別紙は品切れ(?)で頂けなかったのは残念・・・ま、しゃーない・・・次回はもっと早く行こうか・・・

食前酒?のコープランド、もっとパンチを聴かせて粗野な感じがあってもエエんでは?とも思ったが、上品な京風?な仕上がり。これはこれでなかなかいい。

お次の前菜?ラプソディー・イン・ブルー、こりゃ、山下 洋輔のピアノソロ・リサイタルのオマケにガーシュインがくっついていた感じ・・・彼のソロを堪能出来て良かった。勿論、オケも良かったがね・・・う~ん・・・久しぶりにジャズのライブを聴きたくなったぜ・・・

メイン・ディッシュのラフ2・・・やるじゃん!京響・・・3楽章は至福の時であった・・・

京都市交響楽団 第4回名古屋公演 は来年9月13日(月・祝)予定だそうな・・・また聴きに行こう・・・

コンサートの後、大須 くつろぎ食堂Amiで一杯やってたら、同じく大須にある中古オーディオショップのスタッフさんが晩飯食っていて合流・・・久しぶりにオーディオ談義をして楽しい夜を過ごした・・・んでは。

京都市交響楽団 第3回名古屋公演

2012年9月28日(金)6:45pm 開演

愛知県芸術劇場コンサートホール

コープランド:バレエ音楽「ロデオ」から、「カウボーイの休日」

ガーシュウィン:ラプソディー・イン・ブルー *

ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調op.27

広上 淳一指揮、京都市交響楽団

*山下 洋輔(ピアノ)

昨日は休みを取って、たっぷり昼寝(&昼に一杯やって)してから行ったので、プログラムの途中で寝ることもなかった・・・仕事後のコンサートは疲れで寝てしまうことが多いのだが・・・

ただ、コンサート開演ギリギリに駆け込んだので、プログラムは頂けたが団員名簿等の別紙は品切れ(?)で頂けなかったのは残念・・・ま、しゃーない・・・次回はもっと早く行こうか・・・

食前酒?のコープランド、もっとパンチを聴かせて粗野な感じがあってもエエんでは?とも思ったが、上品な京風?な仕上がり。これはこれでなかなかいい。

お次の前菜?ラプソディー・イン・ブルー、こりゃ、山下 洋輔のピアノソロ・リサイタルのオマケにガーシュインがくっついていた感じ・・・彼のソロを堪能出来て良かった。勿論、オケも良かったがね・・・う~ん・・・久しぶりにジャズのライブを聴きたくなったぜ・・・

メイン・ディッシュのラフ2・・・やるじゃん!京響・・・3楽章は至福の時であった・・・

京都市交響楽団 第4回名古屋公演 は来年9月13日(月・祝)予定だそうな・・・また聴きに行こう・・・

コンサートの後、大須 くつろぎ食堂Amiで一杯やってたら、同じく大須にある中古オーディオショップのスタッフさんが晩飯食っていて合流・・・久しぶりにオーディオ談義をして楽しい夜を過ごした・・・んでは。

2012年7月20日(金) コバケン・スペシャル ファイナル(Vol.24) ― 2012年07月21日 07時55分

昨日、後半だけ聴いた 2012年7月20日(金) コバケン・スペシャル ファイナル(Vol.24) のことをチラリと・・・

<ベートーヴェン・セレクションIII >

ベートーヴェン: ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品61*

ベートーヴェン: 交響曲第6番ヘ長調 作品68『田園』

小林研一郎 (指揮/桂冠指揮者)

有希 マヌエラ・ヤンケ* (ヴァイオリン)

ホントはキンカンの後に行くつもりだったのだが、結局ケッキンカンになってしまい、コンサートも前半のヴァイオリン協奏曲は聴き逃し、後半の「田園」のみを聴いた・・・

休憩中のコンサート・ホールオルガン&P席の様子・・・

1階席、舞台目の前の1列目、ヴィオラ・セクション一番後ろの真ん前という席。だから、普段良く座る3階席との音響の違いに驚く・・・

まず、真ん前にもかかわらず、ヴィオラの音が聴き取りにくい。ヴィオラのサウンド・ポートはP席側(舞台後ろ)を向いているからなのだろう・・・むしろ、指揮者の向こう側のヴァイオリン・セクションの音の方がよく聴き取れる程だ・・・

3階席では、コンサート・ホールという拡散音場で程良くブレンドされた音として聴いているが、舞台真ん前はブレンドされる前の音として(表現は悪いが)バラバラな音(分離された音と言うべきか?)として聴こえる。

各楽器からの距離差がタイミングのズレとして明確に認識出来るのだ・・・先週のマーラー8番、舞台と客席バンダの音のタイミング・ズレと同様、聴く場所によって「音のアタマのタイミング」がずれる・・・

音速360m/secという物理現象・・・36mの距離で0.1秒の差が生じるのだから無視出来ないファクターだ・・・舞台から距離を置く程に音の頭のタイミング差は小さくなる(無限遠ならゼロとなる)・・・ホールのどの客席で響く音を想定して音のバランスやタイミングを調整するのか、一度指揮者に聞いてみたいものだ・・・・

ま、それはさておき、やはりベートーヴェンの「田園」は名曲だなあ・・・リピート無しでほっとしたし、舞台近くで雄弁に語りかけるバスの音がよく聴き取れて、改めて田園という曲の凄さを認識した・・・今度スコア片手に聴こうかな・・・期待?したマエストロ・コバケンの唸り声は今回は何故か皆無であった・・・う~ん・・・

アンコールは「定番」のダニー・ボーイ(弦楽合奏版)・・・やはり、これを聴かないとね・・・

コバケン・スペシャルはこれでお終いだが、来年はマーラーの3番を振るそうな・・・期待しようじゃないか・・・んでは。

まず、真ん前にもかかわらず、ヴィオラの音が聴き取りにくい。ヴィオラのサウンド・ポートはP席側(舞台後ろ)を向いているからなのだろう・・・むしろ、指揮者の向こう側のヴァイオリン・セクションの音の方がよく聴き取れる程だ・・・

3階席では、コンサート・ホールという拡散音場で程良くブレンドされた音として聴いているが、舞台真ん前はブレンドされる前の音として(表現は悪いが)バラバラな音(分離された音と言うべきか?)として聴こえる。

各楽器からの距離差がタイミングのズレとして明確に認識出来るのだ・・・先週のマーラー8番、舞台と客席バンダの音のタイミング・ズレと同様、聴く場所によって「音のアタマのタイミング」がずれる・・・

音速360m/secという物理現象・・・36mの距離で0.1秒の差が生じるのだから無視出来ないファクターだ・・・舞台から距離を置く程に音の頭のタイミング差は小さくなる(無限遠ならゼロとなる)・・・ホールのどの客席で響く音を想定して音のバランスやタイミングを調整するのか、一度指揮者に聞いてみたいものだ・・・・

ま、それはさておき、やはりベートーヴェンの「田園」は名曲だなあ・・・リピート無しでほっとしたし、舞台近くで雄弁に語りかけるバスの音がよく聴き取れて、改めて田園という曲の凄さを認識した・・・今度スコア片手に聴こうかな・・・期待?したマエストロ・コバケンの唸り声は今回は何故か皆無であった・・・う~ん・・・

アンコールは「定番」のダニー・ボーイ(弦楽合奏版)・・・やはり、これを聴かないとね・・・

コバケン・スペシャルはこれでお終いだが、来年はマーラーの3番を振るそうな・・・期待しようじゃないか・・・んでは。

最近のコメント