朝焼けを見る ― 2009年12月03日 06時19分

秋から冬へ・・・ ― 2009年12月03日 06時29分

この間は青かったのが、段々黄色く色づいてきた・・・酸っぱいみかんだけど味があり、ほったらかしなのでマーマレードとか砂糖漬けを作るのにいいと好評のみかん。でも実家では誰も食べようとしないが・・・ありふれてるからね・・・

柚も今が旬ですな。ゆず湯もよし、鍋に良し、パンに練り込んで焼いても良し・・・使い道は色々だ・・・

ほったらかしのミカンだけど、味の濃いのにびっくりする。

謎の柑橘類?一度割ってみたら白いワタが大部分で実は中心にほんの僅か・・・お供えものには良いかも

猪の暴れた後・・・猟師さんに一発ズドンと仕留めてもらって、とっとと猪鍋にしないと被害は増える一方である。ちなみに、この辺りでは、猪のベーコンやソーセージもたまに出ているが、原料の安定供給には至っておらず、なかなかお目にかかれない。

犬の散歩・・・二匹同時は疲れるがしゃ~ない。

近所の公園の紅葉の道・・・まあまあのもだね

銀杏もきれいだねえ・・・

・・・ま、こんな所ですわ・・・2009年11月28日のヒトコマ・・・

・・・ま、こんな所ですわ・・・2009年11月28日のヒトコマ・・・

今年最後のヘチマを頂く ― 2009年12月03日 06時48分

最近沖縄料理を食べられる店は少なくないが、ヘチマを食わせてくれるところは未だお目にかかっていない。クセがあって敬遠されるということらしい。

一度、近所の居酒屋にヘチマを持ち込んで料理してもらい、居合わせた人に食べてもらったことがあるが、拒絶反応を示した人が数人、まあ、イケルという人が数人というところだった。食べ慣れてないとつらいかな?

ガキの頃から、ヘチマは油味噌炒めで食っていた。あれが僕の味の原点の一つなのだが、今年はなんやかんやで食ってないのだ・・・シーズン終わっちまったし!

まあ、ゴーヤだって20年前は「あれ食えるの?」と言われていたのだ。ヘチマも食い物と認識されるのにあと10年くらいは必要かもしれん・・・

大須の沖縄の食材を扱っているところでならヘチマを売ってはいるが、あんなもの何処にでもなるので、わざわざ空輸した高いヘチマを買うのもなあ・・・

実家で結構ヘチマが生っていたのだが、草払い機でうっかり切ってしまい、今年はヘチマも食えずに終わるのか・・・と思ったが、ひょんな事から、今年最後のヘチマを食べることが出来た・・・

一度、近所の居酒屋にヘチマを持ち込んで料理してもらい、居合わせた人に食べてもらったことがあるが、拒絶反応を示した人が数人、まあ、イケルという人が数人というところだった。食べ慣れてないとつらいかな?

ガキの頃から、ヘチマは油味噌炒めで食っていた。あれが僕の味の原点の一つなのだが、今年はなんやかんやで食ってないのだ・・・シーズン終わっちまったし!

まあ、ゴーヤだって20年前は「あれ食えるの?」と言われていたのだ。ヘチマも食い物と認識されるのにあと10年くらいは必要かもしれん・・・

大須の沖縄の食材を扱っているところでならヘチマを売ってはいるが、あんなもの何処にでもなるので、わざわざ空輸した高いヘチマを買うのもなあ・・・

実家で結構ヘチマが生っていたのだが、草払い機でうっかり切ってしまい、今年はヘチマも食えずに終わるのか・・・と思ったが、ひょんな事から、今年最後のヘチマを食べることが出来た・・・

たまたま訪れた叔母の家で、季節外れの小さな青々としたヘチマが・・・中も柔らかい・・・

ちなみに、ヘチマを食べる場合に気をつけるのは、

・大きすぎない方が旨い(30cmくらいかな?)

・採ってからその日か翌日くらいで食べるべし

・それ以上時間が経つとどんどん「タワシ」になる

・ショックを与えてはいけない。そこから「タワシ」になる

ということかな。

ヘチマは皮が結構しっかりしているので厚く剥く。中はぬるっとしているが、このぬめりが料理でとろっとするのだ。

ちなみに、ヘチマを食べる場合に気をつけるのは、

・大きすぎない方が旨い(30cmくらいかな?)

・採ってからその日か翌日くらいで食べるべし

・それ以上時間が経つとどんどん「タワシ」になる

・ショックを与えてはいけない。そこから「タワシ」になる

ということかな。

ヘチマは皮が結構しっかりしているので厚く剥く。中はぬるっとしているが、このぬめりが料理でとろっとするのだ。

出し汁は重要。鰹節・昆布等でしっかりと・・・

そうめんが程良く茹だったらヘチマを入れる。

完成!こりゃ、旨い。

・・・ああ、今年もヘチマを食えて幸せである・・・

んでは。

・・・ああ、今年もヘチマを食えて幸せである・・・

んでは。

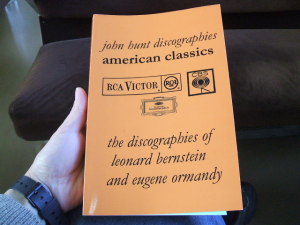

John Hunt - American Classics: The Discographies of Leonard Bernstein and Eugene Ormandy. その2 ― 2009年12月03日 07時08分

以前ブログに書いたディスコグラフィが届きました。日本のアマゾンに注文した物です。(HMVでも扱ってます。)それにしても、まさか我らがマエストロ・ジーンのディスコグラフィが出るとは思わなかったなあ・・・

出版元は、Travis & Emery Music Bookshop, London, U.K. とあります。現在はとりあえず仮のサイトみたいで、このサイトには大した情報はありません。

introduction に "For my initial research on Ormandy I was greatful to an internet discography compiled by Kenji Yokota."とあり、このディスコグラフィ編纂にあたり 横田さんのオーマンディ・ディスコグラフィを大いに参考にされたことでしょう。

出版元は、Travis & Emery Music Bookshop, London, U.K. とあります。現在はとりあえず仮のサイトみたいで、このサイトには大した情報はありません。

introduction に "For my initial research on Ormandy I was greatful to an internet discography compiled by Kenji Yokota."とあり、このディスコグラフィ編纂にあたり 横田さんのオーマンディ・ディスコグラフィを大いに参考にされたことでしょう。

正規盤だけではなく、エアチェック音源等のプライヴェート盤も含めたディスコグラフィとなっています。

ただ、気になる点もいくつかあります。初出レーベルや再発レーベルについては大雑把な分類になってます。米Columbia Masterworks は "Columbia"、米RCA Red Seal については"Victor"と一括りで記載されていますが、もう少し細かく記載して欲しかったですな。

米Columbia 音源であれば、 Columbia, Odyssey, CBS とその時代で別レーベルで出しているし、米RCA Red Seal であれば、RCA Victor Red Seal(モノラル期) , RCA Red Seal(ステレオ期) とこれまたレーベル名が変わっているのに・・・

あと、RCA Red Seal(ステレオ期) の録音会場が全て Academy of Music と記載されていますが、これは明らかな誤りでしょう。Academy の収録は、復帰した1968年からほんの僅かだけの筈ですから・・・恐らく、日本以外で発売されたCDには録音会場の記載が殆ど無かったせいでしょうが・・・

まあ、そういう気になるところはありますが、それを承知で見てみればこれは結構な情報源かと思いますよ・・・

では。

【2009.12.29追記】

このディスコグラフィは、バーンスタイン分 7-180P、オーマンディ分 181-378P と、分量としては大体半分といったところです。

私が入手した本はミスプリントがあり、バーンスタイン分の44Pの次がページがディスコグラフィ・リスト(しかも印刷ズレ有り)となっていて、その次のページが45Pとなっています。まあ、欠落しているわけでもなさそうなので、そのまま使っています・・・

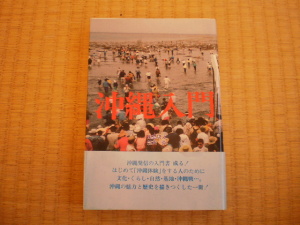

読書の秋・・・にはちと遅い・・・? ― 2009年12月07日 05時56分

暇つぶしには読書ですな・・・

これは高校のクラス担任が勧めてくれた本である。読んでぶったまげてしまった。牧野剛さん、まだまだ現役なんですなあ・・・

今では「丸文字」として既に歴史の彼方に埋没しつつある「変体(変態にあらず)少女文字」だが、この時は一つの社会問題であったのだなあ・・・この文字が消滅したわけでは無いのだろうが、ワープロ・携帯端末の普及により問題視する意味は既に無いのだ・・・まあ、これも「歴史」のヒトコマ・・・であろうか?

とうじはこれでもかなり柔らかい本だったと思うが、今見ると少々教条主義的なところもあるかもしれんが、歴史・文化・音楽・食べ物・基地問題等々、ありとあらゆる当時の現状を網羅した沖縄発の本である。

これは毎月購読している本。Latina 2009年12月号。ラテン・アメリカの音楽は政治とは無縁でく、エッセイやアーティストのインタビュー等にも当たり前のようにそのような事柄がぽんぽん出てきて、今一番 ALive!な音楽なのかもしれんなあ・・・

なんか聴きに行くか・・・んでは。

なんか聴きに行くか・・・んでは。

ある日の記録・・・ ― 2009年12月07日 06時53分

最近いつもデジカメを持ち歩いている。単三電池2本で動くありきたりの普及品(OLYMPUS fe-45, FUJIFILM FinePix A500,A510)であるが、ちょっとしたスナップ写真を撮るにはこれで十分である。

画素数ももう十分すぎるくらいあるので、無用な画素数競争はもう止めたらどうだろう。単純に画素数が多けりゃ良いというもんじゃ無いらしいし・・・

電池はニッケル水素充電タイプなので、充電して何回も使えるし、バッテリー切れで予備が無くなっても、コンビニでアルカリ単三電池を買って使うことも出来る。専用バッテリーは高いし融通が利かないから、単三電池タイプをいまだに使っている。

ま、それはさておき・・・以下はある日(昨日ですが)の記録ですわ・・・

画素数ももう十分すぎるくらいあるので、無用な画素数競争はもう止めたらどうだろう。単純に画素数が多けりゃ良いというもんじゃ無いらしいし・・・

電池はニッケル水素充電タイプなので、充電して何回も使えるし、バッテリー切れで予備が無くなっても、コンビニでアルカリ単三電池を買って使うことも出来る。専用バッテリーは高いし融通が利かないから、単三電池タイプをいまだに使っている。

ま、それはさておき・・・以下はある日(昨日ですが)の記録ですわ・・・

朝日が美しい・・・

今日も椎茸が採れた

みかんもそろそろ食えるかな・・・もうちょい待とうか・・・

昔はここも24時間人がいた駅なんだけど・・・今は無人駅さ・・・

トイレは三河材をふんだんに使った豪華版?なのだが、手洗いの水の出がちょっと今ひとつ・・・節水しているのかな?

いまはがらんと寒々とした待合室だが、昔はここでストーブが焚かれて、列車を待つ人が暖をとっていたのだ。また、市独自の電話網(「有線」と呼んでいたな)があって、その電話にはスピーカーが着いており、時折お知らせや商店街のセール情報が流れていたような・・・

・・・今は市の防災無線がそれにとって変わっている。時報や市役所からのお知らせ、訃報が当たり前のように流れてくるので、慣れない人は驚くらしい。個人情報がギャーギャー言われている現在ではあるが、この辺りはまだまだほのぼのとしているのだ・・・

・・・今は市の防災無線がそれにとって変わっている。時報や市役所からのお知らせ、訃報が当たり前のように流れてくるので、慣れない人は驚くらしい。個人情報がギャーギャー言われている現在ではあるが、この辺りはまだまだほのぼのとしているのだ・・・

無人駅だからね・・・まあ、切符は車掌さんが回収するけど・・・

作業所だったのかな。信号の中継盤らしきものもあるが・・・

路線の向こうには・・・

ウォーキングコースか?この線路は・・・

なんとなく、廃線を行く・・・ような気分になるのは何故だろう・・・

今は、1両編成(多くても精々2両編成)の列車が1時間に一本くらいで発着するだけだが、昔は6~7両編成くらいの列車が走っていた。通過も多かったけどね。

たま~に、通過する列車の車掌さんに、何か(大きな輪っかに革製らしき小さなバッグがくっついていたもの)を渡すのを見たことがある。それは何かに引っかけてあり、車掌さんが列車の窓から手を伸ばして、駅通過の際にそれを受け取る・・・という・・・

記憶違いかもしれないが、面白いことをやっているなあ・・・という印象があった。あの離れ業は一体何だったんだろう・・・

今は、1両編成(多くても精々2両編成)の列車が1時間に一本くらいで発着するだけだが、昔は6~7両編成くらいの列車が走っていた。通過も多かったけどね。

たま~に、通過する列車の車掌さんに、何か(大きな輪っかに革製らしき小さなバッグがくっついていたもの)を渡すのを見たことがある。それは何かに引っかけてあり、車掌さんが列車の窓から手を伸ばして、駅通過の際にそれを受け取る・・・という・・・

記憶違いかもしれないが、面白いことをやっているなあ・・・という印象があった。あの離れ業は一体何だったんだろう・・・

タケシィ at A-KOZA, 2009年12月6日 ― 2009年12月07日 07時24分

タケシィのツアーをA-KOZA聴いてきました。最近島唄を聴くことが多いな~。

一昨日はこのあいだプチダイハチさんを聴いたゆいさんでもやってたんですが、聴きに行けなかったんですな。でも昨日は行けましたワ。

一昨日はこのあいだプチダイハチさんを聴いたゆいさんでもやってたんですが、聴きに行けなかったんですな。でも昨日は行けましたワ。

オリジナルの新曲CD(3曲500円也)とツアーのチラシ。聴きながらこのブログ書いてまっせ。

綺麗なお月さまだったんですが、カメラマンのせいでおぼろ月?になってしまいました・・・

んでは。

んでは。

John Denver, Rocky Mountain High Live in Japan, 1981年5月14日 at 東京NHKホール ― 2009年12月07日 18時31分

Yamaha Music & Visuals/Eagle Rock Entertainment

John Denver, Rocky Mountain High Live in Japan

1981年5月14日 東京NHKホール

YMBA-20032 DVD (C)2009

John Denver, Rocky Mountain High Live in Japan

1981年5月14日 東京NHKホール

YMBA-20032 DVD (C)2009

ちょっと聴くつもりだったのが、結局ボーナストラックも含めて全部聴いてしまった・・・John のライヴはまだまだあるようだから、これから観るのが楽しみだ・・・

カメラあれこれ・・・ ― 2009年12月08日 07時06分

そうカメラに凝っていたワケではないけど、ガキの頃はカメラ入門とかの本を買って、密かにDPEとかに憧れていたこともあったなあ・・・

しかし、フィルムカメラの時代は遠くになりにけり・・・という感じがするなあ・・・10年前はまだまだフィルムカメラが買えたような気もするけど、もう今は・・・

ということで、手持ちのフィルムカメラは3台ある。もう5年以上使ってないなあ・・・

しかし、フィルムカメラの時代は遠くになりにけり・・・という感じがするなあ・・・10年前はまだまだフィルムカメラが買えたような気もするけど、もう今は・・・

ということで、手持ちのフィルムカメラは3台ある。もう5年以上使ってないなあ・・・

これは最近買った、OLYMPUS fe-45 。 単三乾電池が使えて、基本的な性能がしっかりしているもので、トータル2万円前後・・・という条件で選定して購入。まあまあ満足している。

最近はもっと安いデジカメもあるけど、そういうのは使い物にならず、仕事で使って酷い目にあったことがある。安かろう悪かろうでは、結局安物買いの銭失いになってしまう。

デジカメは消耗品と割り切って、2~3年で使い切る・・・と考えれば、2万円前後のものが妥当だろう。壊れたら買い換えるくらいでちょうどいい。その頃にはさらに基本性能がアップしているのが出ているから、修理するのはあまり賢いとは言えないと思う・・・ま、ケース・バイ・ケースで一概にどうとは言えないが・・・

これは数年前に購入していまだに現役の FUJIFILM FinePix A500,A510(写真は左がA500、右がA510)である。

最近はもっと安いデジカメもあるけど、そういうのは使い物にならず、仕事で使って酷い目にあったことがある。安かろう悪かろうでは、結局安物買いの銭失いになってしまう。

デジカメは消耗品と割り切って、2~3年で使い切る・・・と考えれば、2万円前後のものが妥当だろう。壊れたら買い換えるくらいでちょうどいい。その頃にはさらに基本性能がアップしているのが出ているから、修理するのはあまり賢いとは言えないと思う・・・ま、ケース・バイ・ケースで一概にどうとは言えないが・・・

これは数年前に購入していまだに現役の FUJIFILM FinePix A500,A510(写真は左がA500、右がA510)である。

A500は仕事で使っているが、今は現場を離れてしまったので、事務仕事でちょこっと使っている程度。現場では、構造物にぶつけたり、落としたり、高温多湿の過酷な場所でラフに熱かったが、レンズの動きが若干ぎこちなくなったかな・・・という以外は特に問題無く現在に至るまで使えている。

A510はOLYMPUS fe-45と一緒に個人用(へんな言葉だな・・・)として使っている。

たまたま近所のスーパーで買った A500 の使い勝手が良かったので、もう一台・・・と買いに行ったら マイナーチェンジの A510 があったから(というかA500がなかった)購入した次第。

FUJIFILMのサイトには、A500は販売終了品として掲載されているが、A510はなさそうだ。ただ、取扱説明書のPDFファイルがダウンロード出来、それはA400,A500,A510共用の取説となっている。A510は継子扱いされているのだろうか・・・

ちなみにこのFUJIFILMのデジカメ、職場にも数台購入して使ってもらったが、現場の使い方は激しくて、大抵2年で壊れてしまった。落としたり、車にひかれたり・・・レンズが動かなくなったり、液晶表示が壊れたり・・・といった状況だったかな?1セット2万円前後だから1年/1万と考えれば充分その役割を果たしたと思う。

工事用のタフなデジカメも発売されているようだが、それを買える程財布がタフではないから、まあ仕方がないな。防爆仕様のカメラは・・・知らない。

バッテリーが切れても、単三アルカリ乾電池で使えるので非常に重宝した。専用バッテリーではどうしようもないが・・・

この2~3台のデジカメを、単三ニッケル水素充電池とその充電器で使い回している。3台とも単三電池で共有できるので便利である。

A510はOLYMPUS fe-45と一緒に個人用(へんな言葉だな・・・)として使っている。

たまたま近所のスーパーで買った A500 の使い勝手が良かったので、もう一台・・・と買いに行ったら マイナーチェンジの A510 があったから(というかA500がなかった)購入した次第。

FUJIFILMのサイトには、A500は販売終了品として掲載されているが、A510はなさそうだ。ただ、取扱説明書のPDFファイルがダウンロード出来、それはA400,A500,A510共用の取説となっている。A510は継子扱いされているのだろうか・・・

ちなみにこのFUJIFILMのデジカメ、職場にも数台購入して使ってもらったが、現場の使い方は激しくて、大抵2年で壊れてしまった。落としたり、車にひかれたり・・・レンズが動かなくなったり、液晶表示が壊れたり・・・といった状況だったかな?1セット2万円前後だから1年/1万と考えれば充分その役割を果たしたと思う。

工事用のタフなデジカメも発売されているようだが、それを買える程財布がタフではないから、まあ仕方がないな。防爆仕様のカメラは・・・知らない。

バッテリーが切れても、単三アルカリ乾電池で使えるので非常に重宝した。専用バッテリーではどうしようもないが・・・

この2~3台のデジカメを、単三ニッケル水素充電池とその充電器で使い回している。3台とも単三電池で共有できるので便利である。

ノートパソコンもそうだが、専用バッテリーはその機種専用で作っているので、バッテリーがヘタって来る頃には既にその機種は製造中止でバッテリーも入手困難か割高になっていることが殆ど。

最近のデジカメは薄さを競っているが、ボタンが小さくて操作しにくくてしょうがない。やはり、人が操作する為にはある程度の大きさが必要であり、単三電池仕様のデジカメはその点小型化に限界があり、僕にはその大きさがちょうど使い勝手がよい。

ベルトにソフトケースに入れたカメラを装着して、何処でも気ままに、何枚でも撮れる・・・フィルムカメラでは考えられなかったことだなあ・・・

んでは。

最近のデジカメは薄さを競っているが、ボタンが小さくて操作しにくくてしょうがない。やはり、人が操作する為にはある程度の大きさが必要であり、単三電池仕様のデジカメはその点小型化に限界があり、僕にはその大きさがちょうど使い勝手がよい。

ベルトにソフトケースに入れたカメラを装着して、何処でも気ままに、何枚でも撮れる・・・フィルムカメラでは考えられなかったことだなあ・・・

んでは。

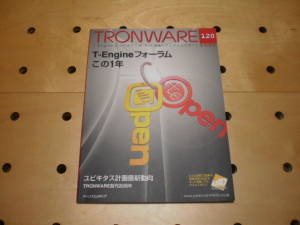

TRONWARE VOL.120 ― 2009年12月09日 05時06分

TRONWARE VOL.120が届きました・・・

TRONWAREは今年で創刊20周年だそうな。TRONプロジェクトが1984年に始まって今年で25年目か・・・BTRON は普及には至っていないが、超漢字Vとして Windows の一アプリとして生き残ってはいる。そういえば、今日からTRONSHOW2010開催だっけ・・・

今、一番コンピューターそのものをホビーとして扱えるコンピューターは T-Engine かもしれない。今のパソコン雑誌は文具としての端末の使い方特集がほとんどで、ハードウェア記事があってもそれは「どのパーツを使うか?」程度の話でしかない。ソフトウェアもどのソフトをダウンロードして使うか・・・というくらい。

プログラミング・・・となると・・・ま、僕もやりたいなあ・・・と思うだけで実際手を付けているわけではないからアレなんだけど、オーディオもコンピューターもなんか「自作」してみたくなる今日この頃である。

やってみようかなあ・・・

今、一番コンピューターそのものをホビーとして扱えるコンピューターは T-Engine かもしれない。今のパソコン雑誌は文具としての端末の使い方特集がほとんどで、ハードウェア記事があってもそれは「どのパーツを使うか?」程度の話でしかない。ソフトウェアもどのソフトをダウンロードして使うか・・・というくらい。

プログラミング・・・となると・・・ま、僕もやりたいなあ・・・と思うだけで実際手を付けているわけではないからアレなんだけど、オーディオもコンピューターもなんか「自作」してみたくなる今日この頃である。

やってみようかなあ・・・

最近のコメント