上原政雄 黒潮太鼓 名古屋公演 2010年1月24日 ― 2010年01月24日 18時22分

どっかの運河の水門・・・水は濁ってお世辞にも綺麗とは言えないなあ・・・

高架下の横断歩道から・・・道に迷ってしまった・・・

反対側はビルが・・・

この急勾配は自転車にはつらいぜ・・・

なんか鳥居が見えてきた・・・

今回の主役、上原政雄氏の唄。

唄と演舞

大獅子も登場

フィナーレ

う~ん、なかなか良かった。これだけ本格的なのは初めて聴いたから・・・

う~ん、なかなか良かった。これだけ本格的なのは初めて聴いたから・・・

会場で売ってたCD。今コレを聴きながらブログ書いてます・・・

帰り道。名古屋モード学園のスパイラルタワー・・・メンテナンスが大変そう・・・(余計なお世話?)

では。

バイロイトの「第9」その2 ― 2010年01月31日 12時00分

それにしても、フルトヴェングラーの話題というのは音源もそうですが尽きないモンですなあ・・・あの世のマエストロは「もう、放っといてくれ」とボヤッキー状態だったりして・・・フルトヴェングラー夫人も「あまり主人の録音で感動し過ぎないで下さい・・・」とファンの過熱ぶりを心配されていることだしねえ・・・

フルトヴェングラーを研究する組織が日本だけで少なくとも3つもあるし、他の国にもあるそうな・・・「もうこれ以上研究することがあるのだろうか?」・・・と心配してしまうが、大きなお世話であろうか?

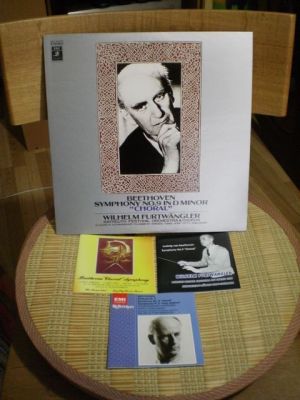

んで、何故にまた、フルヴェンのバイロイトの「第9」を取りあげるかというと、中古屋さんで 平林直哉氏復刻による GLAND SLAM盤 を見かけて購入したからである。 GLAND SLAM盤 のことを知ったのは、既に売り切れてからのことであった・・・興味はあったのだけど、実は数年前に OTAKEN盤 を買っていたし、それ程好きな曲でもないし、好きな演奏でもないので敢えて探して買おうとは思わなかった・・・が、たまたま立ち寄ったバナナ・レコード にまあまあの値段で置いてあったので捕獲した次第。

フルヴェンのバイロイトの「第9」は、10年以上前に 輸入盤(EMI Classics/References CDH 7 69801 2 (P)1955,(P)(C)1984)で買ったのを持っているが、去年 西独エレクトローラ(Electrola)社ブライトクランク(Breitklang) 疑似STEREO(これも参考になるかな)の 1枚詰込カッティングLP(東芝EMI/Angel EAC-60027) を買って聴いたのは昨年夏ブログに書いたとおり。

それにしてもこの「バイロイト51年問題」、2007年にはバイエルン放送の蔵出し新音源まで出てきて、従来のEMI音源は捏造?という説まで飛び出す始末。平林直哉氏 はこの音源はリハーサルの可能性が高いと クラシックスナイパー1 の連載(ヒストリカル獣道①フルトヴェングラー『第9』)で分析しているが・・・ この音源はフルトヴェングラー・センター から会員向けにCD(WFHC013)配布され、現在はORFEO盤 として入手出来る。俺は持ってないけど・・・

「1951年フルトヴェングラーのバイロイト第9のCDで、

一番良いのはどれですか?」

こんな質問が出る録音は他には無いだろうなあ・・・比較検討しているサイトもあるくらいだし・・・

フルトヴェングラー鑑賞記

→没後50年記念1 「バイロイトの第9・(再)評価」

→「バイロイトの第9(バイエルン放送音源)」

Classical CD Information & Reviews

ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱」(EMI録音)

ま~正直ついてけんワ・・・

ま、あんまり追求するとキリがないので、手持ちの盤だけで比較検討することにした。今回はLPは除外して、手持ちのCD3枚を酒の肴に。

本家EMI盤(EMI Classics/References CDH 7 69801 2)

GLAND SLAM GS-2009 (P)2006 (英HMV ALP1286/7)

OTAKEN TKC-301 (P)2005 (豪HMV OALP-1286/7)

本家EMIはオリジナルのマスターテープを保有しているので、ここのCDが一番いい・・・ハズなんだけど、そうであればこれだけ板起こしのCDが出る訳は無い・・・

GLAND SLAM盤(Aria CDによるリスト、なお CD-R の Serenade もある) と OTAKEN盤(Aria CDによるリスト) は、所謂初期LPからの板起こしである。

GLAND SLAM盤 は英EMI盤(グルーヴ・ガード盤、英HMV盤は初版からグルーヴ・ガード盤だそうな)、OTAKEN盤 は豪HMVのフラット盤(こちらはまだグルーヴ・ガード盤に移行していなかった)を音源としている。

僕がヘッドホンで聴いた限りでは、音質の良い順番に並べると、

GLAND SLAM盤 → OTAKEN盤 → 本家EMI盤

という結果となった。

本家EMI盤 単独で聴くと「こんなもんかなあ・・・」という感じだが、その後 OTAKEN盤 を聴くと、EMI盤は音が霞んでいるというか高域に伸びが無いというか・・・で、その後 GLAND SLAM盤 を聴くと、 OTAKEN盤 はスクラッチが多く、高域も伸びてない・・・という印象。3枚のCDでは、GLAND SLAM盤 が一番音が生きているという感じがした。(まあ、聴く人の好みもあるので他の人は違う判断をするかもね)

OTAKEN盤 のブックレット表紙は LPのオリジナル・ジャケットで雰囲気があるが、解説は ソースとなったLP(「HMV初期1stフラットプレス、国宝級超ミント盤で発見! 」というのが売りのようだ)のことと、マスタリングについての簡単な記載があるだけ。しかし、マスタリングについての解説は???である。

「・・・復刻に際しては音質劣化を招くデジタルリマスタリングはなしで、フォノ端子を介してプレーヤーと業務用CDレコーダーを直結しただけの・・・」

これはこういう意味なのだろう・・・

「・・・復刻に際しては、音質劣化を招くノイズ除去等の音質加工はなしで、フォノ・イコライザーのみを介してプレーヤーと業務用CDレコーダーを直結しただけの・・・」

デジタルでマスタリングしなきゃCD作れんしね・・・新しい業界用語かもしれんけど・・・ま、どうでもいいわな・・・重箱の隅をつつく話だし・・・

GLAND SLAM盤 のブックレット表紙はちょっとお手軽なデザインだが、中身の解説が充実しており、この資料を読む為だけでもこのCDを買う価値がある。合わせて、盤鬼、クラシック100盤勝負(LP復刻奮戦記)と クラシック・スナイパー2の連載(ヒストリカル獣道②『第9』余話)を合わせて読むとさらに興味深いだろう。

まあ、こんなところかなあ・・・んでは。

最近読んだ本2冊:「証言・フルトウェングラーかカラヤン」と「ウィーン・フィル 音と響きの秘密」 ― 2010年01月31日 13時15分

1月29日のセントラル愛知交響楽団 第103回定期演奏会

の招待券をもらったので、ショスタコの10番を予習したのですが、結局仕事で行けませんでした・・・トホホ・・・

それはさておき、最近図書館で借りて読んだ本です。

それはさておき、最近図書館で借りて読んだ本です。

証言・フルトウェングラーかカラヤンか 川口マーン恵美著(新潮社 2008年10月)

ウィーン・フィル 音と響きの秘密 中野 雄(文藝春秋 2002年10月)

なんだかんだ言って、カラヤンとウィーン・フィルは日本では高い人気があるんですなあ・・・

「証言・フルトウェングラーかカラヤンか」は、著者がベルリン・フィルの元団員11人にインタビューしたものだが、カラヤン に対するそれぞれの見解の違いが興味深い。著者の他の著作「フセイン独裁下のイラクで暮らして」(草思社)、「母親に向かない人の子育て術」(文春新書)も読んでみたくなった。

「ウィーン・フィル 音と響きの秘密」もなかなか興味深い本ではあるが、アメリカのオケと指揮者に対する偏見・・・というより情報不足による決めつけの表記はちょっと・・・という感じだが、それを除けばなかなか読み応えがある本だと思う。クラシック音楽業界の今後・・・というか、既に本が書かれてから7年以上経過しているが、良くなる兆しがあるのかどうか・・・

ま、それにしても、ウィーン・フィルやカラヤンを持ち上げるのに、アメリカのオケや指揮者を対置させるという手法は珍しくも何ともないけど・・・例えばカラヤンに関する記述の一部で、

「・・・ほぼ同じ時期にアメリカで成功を収めていたセル(クリーヴランド管)、ライナー(シカゴ響)、オーマンディ(フィラデルフィア管)などハンガリー系の名指揮者達が、楽員達から「殺しても飽き足らない」というほど憎まれ、怨嗟と恐怖の対象となっていたことを思うと、・・・」

なんて書かれると、ちょっとなあ・・・と思いますがねえ。

ま、フ ルトヴェングラーもウィーン・フィルの100年祝典記念講演で

「・・・しかし、ヴィーン・フィルハーモニーが代表するこの種のタイプのオーケストラに対して、最大の対立をなすのはあのインターナショナルな『名手をとり揃えたオーケストラ』です。たとえば、それはアメリカにおいて、最近50年間に発生したものであり、その成員は丹念にあらゆる国々からあらゆる学手を集めて構成されたものです。・・・」

「音と言葉」 フルトヴェングラー、芳賀 檀訳(新潮文庫 1981年)

ヴィーン・フィルハーモニーについて~100年祝典記念講演~

なんて言ってるくらいですから、当時からそういう目で見られたんでしょうなあ・・・ま、その評価が妥当かどうかは、聴き手が判断すべき事なんでしょうな・・・んでは。

ウィーン・フィル 音と響きの秘密 中野 雄(文藝春秋 2002年10月)

なんだかんだ言って、カラヤンとウィーン・フィルは日本では高い人気があるんですなあ・・・

「証言・フルトウェングラーかカラヤンか」は、著者がベルリン・フィルの元団員11人にインタビューしたものだが、カラヤン に対するそれぞれの見解の違いが興味深い。著者の他の著作「フセイン独裁下のイラクで暮らして」(草思社)、「母親に向かない人の子育て術」(文春新書)も読んでみたくなった。

「ウィーン・フィル 音と響きの秘密」もなかなか興味深い本ではあるが、アメリカのオケと指揮者に対する偏見・・・というより情報不足による決めつけの表記はちょっと・・・という感じだが、それを除けばなかなか読み応えがある本だと思う。クラシック音楽業界の今後・・・というか、既に本が書かれてから7年以上経過しているが、良くなる兆しがあるのかどうか・・・

ま、それにしても、ウィーン・フィルやカラヤンを持ち上げるのに、アメリカのオケや指揮者を対置させるという手法は珍しくも何ともないけど・・・例えばカラヤンに関する記述の一部で、

「・・・ほぼ同じ時期にアメリカで成功を収めていたセル(クリーヴランド管)、ライナー(シカゴ響)、オーマンディ(フィラデルフィア管)などハンガリー系の名指揮者達が、楽員達から「殺しても飽き足らない」というほど憎まれ、怨嗟と恐怖の対象となっていたことを思うと、・・・」

なんて書かれると、ちょっとなあ・・・と思いますがねえ。

ま、フ ルトヴェングラーもウィーン・フィルの100年祝典記念講演で

「・・・しかし、ヴィーン・フィルハーモニーが代表するこの種のタイプのオーケストラに対して、最大の対立をなすのはあのインターナショナルな『名手をとり揃えたオーケストラ』です。たとえば、それはアメリカにおいて、最近50年間に発生したものであり、その成員は丹念にあらゆる国々からあらゆる学手を集めて構成されたものです。・・・」

「音と言葉」 フルトヴェングラー、芳賀 檀訳(新潮文庫 1981年)

ヴィーン・フィルハーモニーについて~100年祝典記念講演~

なんて言ってるくらいですから、当時からそういう目で見られたんでしょうなあ・・・ま、その評価が妥当かどうかは、聴き手が判断すべき事なんでしょうな・・・んでは。

オーディオチェックレコードのすべて 誠文堂新光社 1976年 ― 2010年01月31日 19時00分

もう30年以上前の本ですな・・・

無線と実験別冊 オーディオ・チェックレコードのすべて

誠文堂新光社 1976年

大須のハイファイ堂でたまたまこの本を見かけて、見せてもらったら面白かったので、「これ、買えますか?」と聞いたのだが、残念ながらスタッフが資料として使っているものでお売りできないとのことであった・・・ま、そりゃそーだ。スタッフのカウンターの本棚にあった本だからねえ。

本のタイトルをメモさせてもらい、ネット上で探したら、yahooのオークションに出ていたのを見つけたので、すぐ入札、1週間後に最低価格で落札。まあまあの費用で入手出来た。良かった良かった・・・

内容はタイトル通り、当時発売されていたオーディオ・チェックレコードがメインだが、所謂チェックレコードだけではなく、オープン・リール・テープのソースや、4chレコード、ダイレクト・カッティング・レコードなども、聴き所や、どうチェックに使うか・・・という使いこなしについてもかなり突っ込んだ記事が満載である。当時の録音風景や、ディスクのカッティング・プレス工程のカラー写真が掲載されていて、ざっと眺めるだけでも楽しい。

この本に掲載されているテスト・レコードは数枚手元にある。新品で買ったり、中古で入手したり・・・なんか昔を想い出してしまうぜ・・・

さて、この本の「チェック/デモ・ディスクの紹介」の「クラシック・ディスク(2ch/モノーラル)-和田則彦」にて、オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団のディスクが2枚、取り上げられている。米Columbia録音の「幻想交響曲」(CBS/SONY SOCT-8)と「オルガン交響曲」(CBS/SONY SOCT-21)である。これは、CBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300 のディスクでもある。

和田氏によれば、このCBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300 盤ではなく、旧盤(「幻想交響曲」はCBS/SONY SONW-20095~6、又は SOCF-22003、「オルガン交響曲」はCBS/SONY SONW-20095~6、又は SOCF-220014)のディスクの方が、より低音がハイレベルでカットされている・・・とのこと。その理由は・・・

「・・・SX-68 導入の頃から CBSソニー静岡工場に”悪乗りカッティングの巨匠”がいて、米CBSからのマスター・テープに低域を減衰させてカッティングするよう補正カーヴの指定があったのを、あえてそのまま切ってのけたという神話がある。・・・(これらの盤は当時の)大賀社長も自邸装置のデモ盤に採用しておられるほどの木目状重低音音溝だ。

勿論現役SOCT(CBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300)も”直った”とはいえ、他録音の追随を許さぬが・・・。」

この話の真偽の程は今となっては?だが、なかなか興味深い話ではある。手持ちのCBS/SONY SOCT-8 と SOCT-21の溝を見ると、確かに結構キツイ溝がカットされているような感じもするし、低音の量感もなかなかのものだ。あとでCDも一緒に、ゆっくり聴いてみよう。

誠文堂新光社 1976年

大須のハイファイ堂でたまたまこの本を見かけて、見せてもらったら面白かったので、「これ、買えますか?」と聞いたのだが、残念ながらスタッフが資料として使っているものでお売りできないとのことであった・・・ま、そりゃそーだ。スタッフのカウンターの本棚にあった本だからねえ。

本のタイトルをメモさせてもらい、ネット上で探したら、yahooのオークションに出ていたのを見つけたので、すぐ入札、1週間後に最低価格で落札。まあまあの費用で入手出来た。良かった良かった・・・

内容はタイトル通り、当時発売されていたオーディオ・チェックレコードがメインだが、所謂チェックレコードだけではなく、オープン・リール・テープのソースや、4chレコード、ダイレクト・カッティング・レコードなども、聴き所や、どうチェックに使うか・・・という使いこなしについてもかなり突っ込んだ記事が満載である。当時の録音風景や、ディスクのカッティング・プレス工程のカラー写真が掲載されていて、ざっと眺めるだけでも楽しい。

この本に掲載されているテスト・レコードは数枚手元にある。新品で買ったり、中古で入手したり・・・なんか昔を想い出してしまうぜ・・・

さて、この本の「チェック/デモ・ディスクの紹介」の「クラシック・ディスク(2ch/モノーラル)-和田則彦」にて、オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団のディスクが2枚、取り上げられている。米Columbia録音の「幻想交響曲」(CBS/SONY SOCT-8)と「オルガン交響曲」(CBS/SONY SOCT-21)である。これは、CBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300 のディスクでもある。

和田氏によれば、このCBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300 盤ではなく、旧盤(「幻想交響曲」はCBS/SONY SONW-20095~6、又は SOCF-22003、「オルガン交響曲」はCBS/SONY SONW-20095~6、又は SOCF-220014)のディスクの方が、より低音がハイレベルでカットされている・・・とのこと。その理由は・・・

「・・・SX-68 導入の頃から CBSソニー静岡工場に”悪乗りカッティングの巨匠”がいて、米CBSからのマスター・テープに低域を減衰させてカッティングするよう補正カーヴの指定があったのを、あえてそのまま切ってのけたという神話がある。・・・(これらの盤は当時の)大賀社長も自邸装置のデモ盤に採用しておられるほどの木目状重低音音溝だ。

勿論現役SOCT(CBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300)も”直った”とはいえ、他録音の追随を許さぬが・・・。」

この話の真偽の程は今となっては?だが、なかなか興味深い話ではある。手持ちのCBS/SONY SOCT-8 と SOCT-21の溝を見ると、確かに結構キツイ溝がカットされているような感じもするし、低音の量感もなかなかのものだ。あとでCDも一緒に、ゆっくり聴いてみよう。

最近のコメント