Raindrops Keep Fallin' On My Head & Django ― 2010年01月04日 20時10分

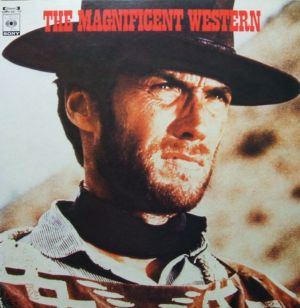

CBS/SONY SOVP-69~70 (P)1976

SUPER DELUXE 3200 Series 決定版映画音楽大全集

THE MAGNIFICENT WESTERN(決定版 西部劇の全て)

こういうのは、RCA 、MCA DECCA とか結構出していたと思う。他のレーベルでも出てただろう。中古屋さんのエサ箱(1枚100円とかの段ボール)でよく見かける。

ダブルジャケットの豪華版で3200円。映画のスチルも解説にふんだんに取り入れているので、読むだけでも面白い。

こういうのは、レコードを出している会社が映画のサウンド・トラックを持っていればそれを収録するだろうが、そうでない場合はスコアを参考(又は演奏から採譜?著作権料はどうしてたのかな・・・)にして別の楽団が演奏した物を収録しているのが大半だろう。

結構自由にアレンジしていて、オリジナルとは似ても似つかぬ音楽に仕上がっているトラックもあるけど、それはそれで今聴くと面白い。全24曲。

SUPER DELUXE 3200 Series 決定版映画音楽大全集

THE MAGNIFICENT WESTERN(決定版 西部劇の全て)

こういうのは、RCA 、MCA DECCA とか結構出していたと思う。他のレーベルでも出てただろう。中古屋さんのエサ箱(1枚100円とかの段ボール)でよく見かける。

ダブルジャケットの豪華版で3200円。映画のスチルも解説にふんだんに取り入れているので、読むだけでも面白い。

こういうのは、レコードを出している会社が映画のサウンド・トラックを持っていればそれを収録するだろうが、そうでない場合はスコアを参考(又は演奏から採譜?著作権料はどうしてたのかな・・・)にして別の楽団が演奏した物を収録しているのが大半だろう。

結構自由にアレンジしていて、オリジナルとは似ても似つかぬ音楽に仕上がっているトラックもあるけど、それはそれで今聴くと面白い。全24曲。

レコードラベルは CBS/SONY おなじみのもの。ポップスはオレンジ、クラシックは青のカラーで統一されていた。

The ALAN TEW Orchestra による The Magnificent Seven のテーマなんか、いきなりどっかの場末のバーのジャズ演奏みたいなイントロが途端にあのカッコイイテーマになるのでどきっとする。リズムを適当に変えてるのがまたカッコイイのだ。

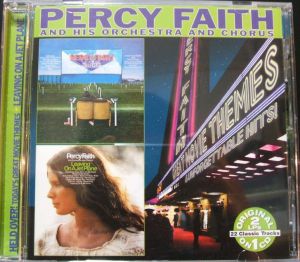

明日に向かって撃て!の挿入歌 「雨に濡れても」は ビリー=トーマス の歌ではなく、Percy Faith の演奏が収録されている。俺はこっちの演奏に慣れ親しんでしまったので、オリジナルの演奏を聴くと違和感を感じてしまう。良い歌なんだけどね。Percy Faith はコーラスに歌わせているのがまたいい感じなのだ。

折角だから、オリジナルのサントラ盤を・・・

The ALAN TEW Orchestra による The Magnificent Seven のテーマなんか、いきなりどっかの場末のバーのジャズ演奏みたいなイントロが途端にあのカッコイイテーマになるのでどきっとする。リズムを適当に変えてるのがまたカッコイイのだ。

明日に向かって撃て!の挿入歌 「雨に濡れても」は ビリー=トーマス の歌ではなく、Percy Faith の演奏が収録されている。俺はこっちの演奏に慣れ親しんでしまったので、オリジナルの演奏を聴くと違和感を感じてしまう。良い歌なんだけどね。Percy Faith はコーラスに歌わせているのがまたいい感じなのだ。

折角だから、オリジナルのサントラ盤を・・・

これはドーナツ盤のスリーヴ。

時代を感じるなあ・・・

ドーナツ盤レーベル。今聴いても結構いい音じゃ。ちなみに、Percy Faith の演奏は Oldies.com がCD化している。オリジナルLPは 米Columbia CS9983(Percy Faith and His Orchestra & Chorus - Leaving on a Jet Plane)。John Denver の名曲がアルバム・タイトルになっている。

米Collectable/Sony Music COL-CD-7607 (CD,(P)(C)2004)

Held Over! Today's Great Movie Themes, Leaving on a Jet Plane

あとは、続・荒野の用心棒(Django) の さすらいのジャンゴ(Django) も印象に残る曲だ。LPは歌をエレキ・ギターに代奏させており、あんまり面白くない。こちらはやはり、 Berto Fia のイタリア語の歌が心に響く。ちなみに、映画「荒野の用心棒」とは何の関係もない映画だそうな。日本の配給会社が勝手につけた邦題・・・とのこと。

Held Over! Today's Great Movie Themes, Leaving on a Jet Plane

あとは、続・荒野の用心棒(Django) の さすらいのジャンゴ(Django) も印象に残る曲だ。LPは歌をエレキ・ギターに代奏させており、あんまり面白くない。こちらはやはり、 Berto Fia のイタリア語の歌が心に響く。ちなみに、映画「荒野の用心棒」とは何の関係もない映画だそうな。日本の配給会社が勝手につけた邦題・・・とのこと。

キング/SEVEN SEAS FM-1011S (P)1972

サン・トラ・ゴールデン・シリーズ

イタリア映画「続・荒野の用心棒」主題歌「さすらいのジャンゴ」

歌:ベルト=フィア(Berto Fia)

演奏:ブルーノ=ニコライ・オーケストラ(Bruno Nicolai Orchestra)

サン・トラ・ゴールデン・シリーズ

イタリア映画「続・荒野の用心棒」主題歌「さすらいのジャンゴ」

歌:ベルト=フィア(Berto Fia)

演奏:ブルーノ=ニコライ・オーケストラ(Bruno Nicolai Orchestra)

Music from Mr.Lucky by Henry Mancini ― 2010年01月07日 08時20分

・・・今日の名古屋は曇りだ・・・洗濯物は明日か・・・Mr.Lucky にあやかりたいぜ・・・年末ジャンボも年賀状のお年玉籤もまだ見てね~な・・・

・・・ま、それはさておき・・・マンシーニのご機嫌なアルバムを2枚。

・・・ま、それはさておき・・・マンシーニのご機嫌なアルバムを2枚。

BMGファンハウス/RCA BVCJ-37136 (CD,2000年7月)

Music from Mr.Lucky conducted and composed by Henry mancini

from the CBS television series Mr.lucky

Originally released as RCA Living Stereo LSP-2198 (LP,1959年)

Music from Mr.Lucky conducted and composed by Henry mancini

from the CBS television series Mr.lucky

Originally released as RCA Living Stereo LSP-2198 (LP,1959年)

BMGファンハウス/RCA BVCJ-37137 (CD,2000年7月)

Mr.Lucky goes Latin conducted and composed by Henry mancini

Originally released as RCA Living Stereo LSP-2360 (LP,1960年)

2000年に国内盤CDで出たが、入手困難なようだ・・・勿体ない・・・こんなにご機嫌なナンバーがそろっている盤はそうないぜよ・・・

CBSテレビの番組なのに、NBCと関係が深いRCAからレコードが発売されているのも興味深いが、これは マンシーニ とRCA との契約によるものだろう。

録音は1959年前後のステレオ創世記のもの。マルチ・モノで、楽器をくっきり左右のチャンネルに分けて振ったりして、ステレオのチャンネル・セパレーションを強調した音作りになっている。

エコーを効かせた電子オルガン の音色も時代を感じさせる。この音色は Virgil Fox の影響の大きさを感じさせるが・・・

ジャケット裏には RCA Victor Stereo High Fidelity "Victrola" の宣伝も掲載されており、「RCA Living Stereo は RCA Victor の Stereo High Fidelity "Victrola" でお聴きください・・・」なんて売り出していたのだろう・・・きっと。RCA Victrola というレーベルもあったな・・・

当時の RCA Living Stereo の録音は、L,C,R の3チャネルで収録して、モノラルLPはCenter channel を使い、 ステレオLP は Left,Right に Center をある程度ミックスして使っていたらしい・・・が時期によっても手法が変化しているから必ずしもそうとは言えないところもあるが・・・

Mr.Lucky goes Latin に収録されている Speedy Gonzales (アニメとは関係ない)は、マンシーニがフィラデルフィア管弦楽団を振って録音している曲でもある楽しいボサノバ調の曲。後に パット=ブーン が流行らせた歌とはこれまた別物。ちなみに、 Speedy Gonzales とは仕事の速い人の俗称でもあるらしい。そういば、我らがマエストロ・ジーンも Day before Yesterday(おとといさん)と呼ばれる程、仕事をとっとと片付けないと気が済まない性分だったそうな・・・

ま、こんなところで・・・

Mr.Lucky goes Latin conducted and composed by Henry mancini

Originally released as RCA Living Stereo LSP-2360 (LP,1960年)

2000年に国内盤CDで出たが、入手困難なようだ・・・勿体ない・・・こんなにご機嫌なナンバーがそろっている盤はそうないぜよ・・・

CBSテレビの番組なのに、NBCと関係が深いRCAからレコードが発売されているのも興味深いが、これは マンシーニ とRCA との契約によるものだろう。

録音は1959年前後のステレオ創世記のもの。マルチ・モノで、楽器をくっきり左右のチャンネルに分けて振ったりして、ステレオのチャンネル・セパレーションを強調した音作りになっている。

エコーを効かせた電子オルガン の音色も時代を感じさせる。この音色は Virgil Fox の影響の大きさを感じさせるが・・・

ジャケット裏には RCA Victor Stereo High Fidelity "Victrola" の宣伝も掲載されており、「RCA Living Stereo は RCA Victor の Stereo High Fidelity "Victrola" でお聴きください・・・」なんて売り出していたのだろう・・・きっと。RCA Victrola というレーベルもあったな・・・

当時の RCA Living Stereo の録音は、L,C,R の3チャネルで収録して、モノラルLPはCenter channel を使い、 ステレオLP は Left,Right に Center をある程度ミックスして使っていたらしい・・・が時期によっても手法が変化しているから必ずしもそうとは言えないところもあるが・・・

Mr.Lucky goes Latin に収録されている Speedy Gonzales (アニメとは関係ない)は、マンシーニがフィラデルフィア管弦楽団を振って録音している曲でもある楽しいボサノバ調の曲。後に パット=ブーン が流行らせた歌とはこれまた別物。ちなみに、 Speedy Gonzales とは仕事の速い人の俗称でもあるらしい。そういば、我らがマエストロ・ジーンも Day before Yesterday(おとといさん)と呼ばれる程、仕事をとっとと片付けないと気が済まない性分だったそうな・・・

ま、こんなところで・・・

Debut! - Henry Mancini Conducting the Philadelphia Orchestra Pops ― 2010年01月10日 09時50分

米BMG Records/RCA Victor 74321 24283 2 (P)(C)1995 (2CDs)

Henry Mancini in the PINK, The Ultimate Collection

Mancini 好きだから・・・で、2枚組でお手軽に聴けるこのCDを買ったんですが・・・ぼ~と聴きながら、 "Speedy Gonzales" は面白い曲だなあ・・・なんて、聴きながらブックレットを見ると・・・

Henry Mancini in the PINK, The Ultimate Collection

Mancini 好きだから・・・で、2枚組でお手軽に聴けるこのCDを買ったんですが・・・ぼ~と聴きながら、 "Speedy Gonzales" は面白い曲だなあ・・・なんて、聴きながらブックレットを見ると・・・

なんと、Henry Mancini & The Philadelphia Pops Orchestra とあるではないか!マンシーニがフィラデルフィア管弦楽団を振った録音があるのか・・・?この時はホント驚きましたよ・・・

米Columbia モノラル時代、フィラデルフィア管弦楽団ポップス という名称でリリースされたLPは数枚あります。(BMGファンハウス/RCA Red Seal Vintage Collection BVCC-37324 CD,イエスタデイ~オーケストラが奏でる愛のテーマ 2002年 の解説が参考になります)

また、サマー・シーズンにフィラデルフィア管弦楽団の団員が Robin Hood Dell Orchestra of Philadelphia を組織して郊外のフェアモント公園(今はその公園内のここですか?それともここかな?それともここ?)で演奏しますが、それと同じ名称でリリースされたRCA Victor(モノラル期)のLPも数枚ありますが・・・(ちなみに、フィラデルフィアの音楽シーンはここをみると分かりやすいでしょうか・・・)

それとはまた別に、 Philly Pops というポップス・オーケストラがあるので話がややこしいのですが・・・フィラデルフィア管弦楽団 と関係はあるようですが、一応別モノということで話をすすめましょう・・・

この、マンシーニがフィラデルフィア管弦楽団を振った音源について、オーマンディ掲示板 で聞いたりして、色々な方に音源が存在することと、そして最終的にズバリそのもののLPアルバムも教えて頂きました。2000年2月頃ですから、現在オーマンディ掲示板でその頃の書き込みを見ることは出来ませんが、バックアップ用に取っておいたコピーを読み返して、あの頃はオーマンディ掲示板 も賑やかだったなあ・・・10年前のことを想い出しました。BMGファンハウス・BMGジャパン・・・今はソニー・ミュージックに統合されてしまいましたが、RCA Red Seal のオーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団 の芸術第2弾(2001年)の発売前後の頃だった・・・かな。

オーマンディ掲示板 では、2007年に逝去された諏訪節生さんから回答を頂いたり・・・諏訪さんは「マンシーニはフィラデルフィアとは数枚のアルバムをつくっています」と仰っていましたが、結局色々探した結果、この1枚しかないだろう・・・と、私なりにそういう結論になりましたが、それを諏訪さんにお伝えして確認することも、もう出来ないのですね・・・お会いする機会はありませんでしたが、音楽現代の諏訪さんの記事は結構読んでいました。オーマンディのことも時折取りあげられていましたねえ・・・

2001年8月にホームページを開設した際、諏訪さんにメールでお知らせすると、

「ホ-ムペ-ジ開設おめでとうございます!

また一つオ-マンディのサイトが増えた!

快挙です。

無理をせずボチボチ続けてくださいね。

りんさんの個性溢れるホ-ムペ-ジを

期待しています。

オ-マンディ以外にも目を向けるのは

凄くいいことですね。」

と、暖かい励ましのメールを頂いたのも、なんだか昨日のことのように思えますなあ・・・飾らない人柄がにじみ出たメールでした。いまだにブログという形で続けているのも、諏訪さんの暖かい励ましがあったからかもしれませんね。

また、掲示板でマンシーニについて、

「あの人は音に厳しくて、サントラレコ-ドも

フィルムのサウンドトラックからの録音を

絶対に許さず、レコ-ド化の時は

必ず、自ら指揮して自分のバンドか、オケをつかって

録音していました。」

と、興味深い情報を書き込んでおられました。確かに、マンシーニ のRCA盤は、映画のサウンドトラックは多くなく、そのスコアで新たに録音した音源なのですね。映画で流れている音と微妙に違うのですよ・・・当時のLPアルバムをCDで聴くとそのクオリティの高さに感心します。

話をLPに戻しますが、LPは2001年の秋に入手出来ました。ebayのオークションでアメリカの出品者から入手したんですなあ・・・その後暫くして、近所の中古屋で500円で売っていたのを見つけた時はショックでした・・・悔しくて拿捕?しましたけど・・・結局、このLPは手元に3枚あります。 時折想い出したようにプレーヤーに乗せてます。

米Columbia モノラル時代、フィラデルフィア管弦楽団ポップス という名称でリリースされたLPは数枚あります。(BMGファンハウス/RCA Red Seal Vintage Collection BVCC-37324 CD,イエスタデイ~オーケストラが奏でる愛のテーマ 2002年 の解説が参考になります)

また、サマー・シーズンにフィラデルフィア管弦楽団の団員が Robin Hood Dell Orchestra of Philadelphia を組織して郊外のフェアモント公園(今はその公園内のここですか?それともここかな?それともここ?)で演奏しますが、それと同じ名称でリリースされたRCA Victor(モノラル期)のLPも数枚ありますが・・・(ちなみに、フィラデルフィアの音楽シーンはここをみると分かりやすいでしょうか・・・)

それとはまた別に、 Philly Pops というポップス・オーケストラがあるので話がややこしいのですが・・・フィラデルフィア管弦楽団 と関係はあるようですが、一応別モノということで話をすすめましょう・・・

この、マンシーニがフィラデルフィア管弦楽団を振った音源について、オーマンディ掲示板 で聞いたりして、色々な方に音源が存在することと、そして最終的にズバリそのもののLPアルバムも教えて頂きました。2000年2月頃ですから、現在オーマンディ掲示板でその頃の書き込みを見ることは出来ませんが、バックアップ用に取っておいたコピーを読み返して、あの頃はオーマンディ掲示板 も賑やかだったなあ・・・10年前のことを想い出しました。BMGファンハウス・BMGジャパン・・・今はソニー・ミュージックに統合されてしまいましたが、RCA Red Seal のオーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団 の芸術第2弾(2001年)の発売前後の頃だった・・・かな。

オーマンディ掲示板 では、2007年に逝去された諏訪節生さんから回答を頂いたり・・・諏訪さんは「マンシーニはフィラデルフィアとは数枚のアルバムをつくっています」と仰っていましたが、結局色々探した結果、この1枚しかないだろう・・・と、私なりにそういう結論になりましたが、それを諏訪さんにお伝えして確認することも、もう出来ないのですね・・・お会いする機会はありませんでしたが、音楽現代の諏訪さんの記事は結構読んでいました。オーマンディのことも時折取りあげられていましたねえ・・・

2001年8月にホームページを開設した際、諏訪さんにメールでお知らせすると、

「ホ-ムペ-ジ開設おめでとうございます!

また一つオ-マンディのサイトが増えた!

快挙です。

無理をせずボチボチ続けてくださいね。

りんさんの個性溢れるホ-ムペ-ジを

期待しています。

オ-マンディ以外にも目を向けるのは

凄くいいことですね。」

と、暖かい励ましのメールを頂いたのも、なんだか昨日のことのように思えますなあ・・・飾らない人柄がにじみ出たメールでした。いまだにブログという形で続けているのも、諏訪さんの暖かい励ましがあったからかもしれませんね。

また、掲示板でマンシーニについて、

「あの人は音に厳しくて、サントラレコ-ドも

フィルムのサウンドトラックからの録音を

絶対に許さず、レコ-ド化の時は

必ず、自ら指揮して自分のバンドか、オケをつかって

録音していました。」

と、興味深い情報を書き込んでおられました。確かに、マンシーニ のRCA盤は、映画のサウンドトラックは多くなく、そのスコアで新たに録音した音源なのですね。映画で流れている音と微妙に違うのですよ・・・当時のLPアルバムをCDで聴くとそのクオリティの高さに感心します。

話をLPに戻しますが、LPは2001年の秋に入手出来ました。ebayのオークションでアメリカの出品者から入手したんですなあ・・・その後暫くして、近所の中古屋で500円で売っていたのを見つけた時はショックでした・・・悔しくて拿捕?しましたけど・・・結局、このLPは手元に3枚あります。 時折想い出したようにプレーヤーに乗せてます。

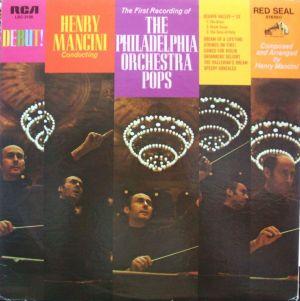

Debut! - Henry Mancini conducting the first recording of The Philadelphia Orchestra Pops

米RCA Red Seal LSC-3106 (C)1969 (LP, No Dog Label)

マンシーニ が Philadelphia Orchestra を指揮したこのアルバム、レコードジャケットは Debut! の文字が大きく銘打たれ、マンシーニ が Academy of Musicで指揮している写真が使われているので、RCA Red Sealとしてかなり力を入れた企画だったのでしょう。

RCA Red Seal が Columbia から Philadelphia Orchestra を獲得した意図の一端が垣間見えますね。RCA の擁するソリストやアーティストが Philadelphia をバックに沢山レコードを作ってくれることを・・・・。しかし残念ながらこの続編は作られなかったようです。The Philadelphia Orchestra Pops という名称のアルバムはこれ以降見あたりませんし・・・

録音は1969年、Ormandy と Philadelphia Orchestra が Columbia から RCA Red Seal に移籍した当初の録音で、 ジャケット写真の通り Academy of Music における収録です。 プロデューサーは John pfeiffer です。

デッドな Academy のサウンドの特徴が感じられますが、幾分エコーを付加しているのか、それほど乾いた音という印象はありません。

米RCA Red Seal LSC-3106 (C)1969 (LP, No Dog Label)

マンシーニ が Philadelphia Orchestra を指揮したこのアルバム、レコードジャケットは Debut! の文字が大きく銘打たれ、マンシーニ が Academy of Musicで指揮している写真が使われているので、RCA Red Sealとしてかなり力を入れた企画だったのでしょう。

RCA Red Seal が Columbia から Philadelphia Orchestra を獲得した意図の一端が垣間見えますね。RCA の擁するソリストやアーティストが Philadelphia をバックに沢山レコードを作ってくれることを・・・・。しかし残念ながらこの続編は作られなかったようです。The Philadelphia Orchestra Pops という名称のアルバムはこれ以降見あたりませんし・・・

録音は1969年、Ormandy と Philadelphia Orchestra が Columbia から RCA Red Seal に移籍した当初の録音で、 ジャケット写真の通り Academy of Music における収録です。 プロデューサーは John pfeiffer です。

デッドな Academy のサウンドの特徴が感じられますが、幾分エコーを付加しているのか、それほど乾いた音という印象はありません。

Side 1

Beaver Valley-'37 suite

The River (solo:M.Panitz, A.Giglliotti)

Black Snow (solo:John de Lancie, L.Rosenblatt, G.Carlyss)

The Sons of Italy (solo:John de Lancie, A.Giglliotti, D.Montanaro, B.Garfield, G.Johnson)

Side 2

Dream of a lifetime (William Smith(p) , M.Farago(Harpsichord))

Strings on fire

Cameo for violin (Solo:Norman Carol)

Drummer' Delight

The Ballerina's Dream (M.Panitz (G Piccolo))

Speedy Gonzales

Beaver Valley-'37 suite

The River (solo:M.Panitz, A.Giglliotti)

Black Snow (solo:John de Lancie, L.Rosenblatt, G.Carlyss)

The Sons of Italy (solo:John de Lancie, A.Giglliotti, D.Montanaro, B.Garfield, G.Johnson)

Side 2

Dream of a lifetime (William Smith(p) , M.Farago(Harpsichord))

Strings on fire

Cameo for violin (Solo:Norman Carol)

Drummer' Delight

The Ballerina's Dream (M.Panitz (G Piccolo))

Speedy Gonzales

ジャケット裏の解説は マンシーニ 自身の手によるものです。Beaver Valley-'37 組曲は、 マンシーニ の10歳代前半 を過ごした Aliquippa, Pennsylvania の印象・・・とのこと。 "Dream of a lifetime" 以下6曲は、世界に誇る "Philadelphia Sound" そして弦・木管・金管・打楽器各セクションをデモンストレーションする意図で作曲したそうです。各曲毎に Solist がクレジットされ、最後に、

I am deeply grateful to Maestro Ormandy for the opportunity to write and conduct

this first venture by The Philadelphia Orchestra Pops. My warmest thanks go out

to all of the artists of the orchestra.

と Ormandy と Philadelphia Orchestra への感謝が記されています。

1番好きな曲は Speedy Gonzales です。1分半程度の短い曲であっと言う間に終わってしまいますが、philadelphia の機能の最も分かりやすいデモンストレーションになっています。その他の曲は、マンシーニ が気負いすぎてしまったのか、軽妙な洒落た感じの音楽とは違ってちょっとお堅いシリアス調の曲になってしまった感があります・・・と、最初聴いた時はそう思っていたのですが、今日改めて聴き直してみると、やはりマンシーニらしさがあちこちに顔を出していて、他のアルバムとは違う面白さがあります。フィラデルフィア管弦楽団 ソロも曲のあちこちで出てくるので、マンシーニ・フィラデルフィア管弦楽団のファンには興味深いアルバムだと思いますよ。

LPの音は、マスタリングか、或いはプレスが今ひとつのせいか、強音での雑音・音割れもあり、ベストの音質とは言えません。

LPを入手した当時はCD化されているかどうかも全く知りませんでしたが、色々探した結果、RCA Victor Dolby Surround Series でCD化されていました。これは2003年頃に見つけて入手しました。タイトルを見てもフィラデルフィア管弦楽団の演奏かどうか分からないので見つけるのに苦労しました・・・ ブックレットの写真を見ると解るんですな・・・どうして、フィラデルフィア管弦楽団関係の音源はこういう、探すのに一苦労するCDアルバムが多いのか・・・ま、マンシーニ のディスコグラフィの中でも特異?なアルバムであることは間違いないでしょうが・・・

米RCA Victor 09026-61478-2 (C)1993 (P)1993,1976

Dolby Surround Sound Encorded CD

Music by Nino Rota, Symphonic Suite from the White Dawn, The Disaster Movie Suite

The French Collection, The Great Waldo Pepper March

Henry Mancini/London Symphony Orchestra(recorded 1976)

Dream of a lifetime, Strings on fire,Cameo for violin, Drummer' Delight, The Ballerina's Dream, Speedy Gonzales, Beaver Valley-'37 suite(The River,Black Snow, The Sons of Italy)

Henry Mancini/The Philadelphia Orchestra Pops(recorded 1969)

これはLSOの録音も収録されたお買い得盤。・・・というか、どちらかというとLSOの方がメインの扱いなのですが、このphiladelphiaの音源は長い間カタログから消えていたこともあり、 Of special interest ・・・と、ブックレットの解説は逆にこちらの方が詳述されています。まあ、LSOの方は有名な曲ばかりですから曲目解説は不要かもしれませんが・・・

Of special interest in this re-issue is his Beaver Valley '37 Suite, which is the heart of the album Mr.Mancini recorded with the Philadelphia Orchestra Pops in June ( 9 & 10) of 1969, presented in its entirety as the second half of this release. Long unavailable int the RCA catalog, it is notable as the first extended suite of music he had written away from the film scoring stage. It is an impressionistic remembrance of his boyhood in West Aliquippa, Pennsylvania, and Musically it takes its cue from the following description in his autobiography : (以下略)

マンシーニ 自身による回想もちらっと記載されています。

"My very first pops concert with a major orchestra was in 1963 with the Cleveland Orchestra. Since then, in concert halls and recordings, it has given me great pleasure and satisfaction to be involved with many of the world's finest orchestras. In addition to my own studio orchestra, two of the best are are represented here: the Philadelphia Orchestra and the London Symphony Orchestra. To all of the Players I offer a warm thank you." - Henry Mancini

CDアルバムが1993年、マンシーニが亡くなったのが1994年ですから、これは晩年の回想でしょう。

フィラデルフィア管弦楽団 との第2弾が出なかったのは、市場の反応が今ひとつだった・・・ということでしょうか。ちょっと残念ですね。

CD化及びDolby Surround により、LPより 音はかなり改善され聴きやすくなっています。ただ、それでも強音で音割れがあり、これはもともと収録時に生じていたことも解りました。

LPは今でもebayのオークションやamazon.comのマーケット・プレイスで入手出来るようですし、CDもアメリカ・日本のアマゾンのマーケット/プレイスで入手出来るようです。日本のは高いので、送料込みでもアメリカから入手した方が安いかもしれませんが・・・

あと、アメリカのアマゾンはダウンロード販売もしていて試聴も出来ます。こちらのほうがお薦めかも・・・以下ご参考に。6曲目以降がフィラデルフィア管弦楽団の演奏です。

CD - amazon.co.jp , amazon.com

MP3 - amazon.com

このブログを書いていてネットで調べていたところ、 A Henry Mancini Discography というサイトにこのLPアルバムとCDアルバムについての記載がありました。7~8年前にこのアルバムについて書いたっきり でその後特に調べることもしなかったから、当時アクセス出来たサイトが無くなっていたり、当時無かった情報があったり・・・これも時代の流れですかねえ・・・

ちなみに、このアルバムを探している途中、ebayのオークションで面白いモノを見かけました。RCA Red Seal がこのLPを全米にプロモーションするキットを、アメリカのラジオ局に配布したものようです・・・

Dolby Surround Sound Encorded CD

Music by Nino Rota, Symphonic Suite from the White Dawn, The Disaster Movie Suite

The French Collection, The Great Waldo Pepper March

Henry Mancini/London Symphony Orchestra(recorded 1976)

Dream of a lifetime, Strings on fire,Cameo for violin, Drummer' Delight, The Ballerina's Dream, Speedy Gonzales, Beaver Valley-'37 suite(The River,Black Snow, The Sons of Italy)

Henry Mancini/The Philadelphia Orchestra Pops(recorded 1969)

これはLSOの録音も収録されたお買い得盤。・・・というか、どちらかというとLSOの方がメインの扱いなのですが、このphiladelphiaの音源は長い間カタログから消えていたこともあり、 Of special interest ・・・と、ブックレットの解説は逆にこちらの方が詳述されています。まあ、LSOの方は有名な曲ばかりですから曲目解説は不要かもしれませんが・・・

Of special interest in this re-issue is his Beaver Valley '37 Suite, which is the heart of the album Mr.Mancini recorded with the Philadelphia Orchestra Pops in June ( 9 & 10) of 1969, presented in its entirety as the second half of this release. Long unavailable int the RCA catalog, it is notable as the first extended suite of music he had written away from the film scoring stage. It is an impressionistic remembrance of his boyhood in West Aliquippa, Pennsylvania, and Musically it takes its cue from the following description in his autobiography : (以下略)

マンシーニ 自身による回想もちらっと記載されています。

"My very first pops concert with a major orchestra was in 1963 with the Cleveland Orchestra. Since then, in concert halls and recordings, it has given me great pleasure and satisfaction to be involved with many of the world's finest orchestras. In addition to my own studio orchestra, two of the best are are represented here: the Philadelphia Orchestra and the London Symphony Orchestra. To all of the Players I offer a warm thank you." - Henry Mancini

CDアルバムが1993年、マンシーニが亡くなったのが1994年ですから、これは晩年の回想でしょう。

フィラデルフィア管弦楽団 との第2弾が出なかったのは、市場の反応が今ひとつだった・・・ということでしょうか。ちょっと残念ですね。

CD化及びDolby Surround により、LPより 音はかなり改善され聴きやすくなっています。ただ、それでも強音で音割れがあり、これはもともと収録時に生じていたことも解りました。

LPは今でもebayのオークションやamazon.comのマーケット・プレイスで入手出来るようですし、CDもアメリカ・日本のアマゾンのマーケット/プレイスで入手出来るようです。日本のは高いので、送料込みでもアメリカから入手した方が安いかもしれませんが・・・

あと、アメリカのアマゾンはダウンロード販売もしていて試聴も出来ます。こちらのほうがお薦めかも・・・以下ご参考に。6曲目以降がフィラデルフィア管弦楽団の演奏です。

CD - amazon.co.jp , amazon.com

MP3 - amazon.com

このブログを書いていてネットで調べていたところ、 A Henry Mancini Discography というサイトにこのLPアルバムとCDアルバムについての記載がありました。7~8年前にこのアルバムについて書いたっきり でその後特に調べることもしなかったから、当時アクセス出来たサイトが無くなっていたり、当時無かった情報があったり・・・これも時代の流れですかねえ・・・

ちなみに、このアルバムを探している途中、ebayのオークションで面白いモノを見かけました。RCA Red Seal がこのLPを全米にプロモーションするキットを、アメリカのラジオ局に配布したものようです・・・

Henry Mancini Press Kit Papers

マンシーニからのレター、RCA Red Seal によるアルバムのリリース案内、マンシーニ のバイオグラフィ、そしてラジオ局のDJ用にインタビューの台本まで用意されています。

マンシーニからのレター、RCA Red Seal によるアルバムのリリース案内、マンシーニ のバイオグラフィ、そしてラジオ局のDJ用にインタビューの台本まで用意されています。

RCA Red Seal SPS-33-557 his sound is his signature LP Booklet

このアルバム発売当時迄(1969年迄)のマンシーニの輝かしい軌跡を綴った、写真を多用したブックレットも付いてます。

このアルバム発売当時迄(1969年迄)のマンシーニの輝かしい軌跡を綴った、写真を多用したブックレットも付いてます。

RCA Red Seal SPS-33-557 his sound is his signature LP Jacket

RCA Red Seal SPS-33-557 his sound is his signature LP Liner Notes

このLPの使い方・注意事項が記されています。

RCA Red Seal SPS-33-557 his sound is his signature Label

プロモーション用なので、ラベルも白ですねえ・・・

このLPをかけて、全米のDJが台本を見ながらレコードのマンシーニの声と「対談」した模様を電波に乗せたんですなあ・・・電話インタビューとしてに使えるトラックも用意されています。

他のアーティストでもこういうDJ用のLPを見かけたことがありますので、ラジオ・インタビューでこういう手法を使うのは珍しくなかったんでしょうな・・・今はどうなんでしょうかねえ?

実は、このプレスキットには、マンシーニ が Academy of Music で指揮をしている写真集も付いているモノがあったみたいで、それをebayのオークションで見かけたのですが惜しくも入手出来ず、悔しい思いをしたものです。

その後、Academy of Music で マンシーニ が指揮している写真が使われているCDを見かけました。残念ながら、このCDにはフィラデルフィア管弦楽団の演奏は入っておりませんが・・・

米BMG Entertainment/RCA 07863 67997 2 (C)2000, Henry Mancini Greatest Hits

(amazon.com , amazon.co.jp )

Academy of Music での マンシーニ の指揮姿の写真が3枚使われています。未だに、逃がした魚は大きかったなあと後悔してますが・・・まあ、またどこかでお目にかかることができるかもしれませんな。

なんか簡単に書くつもりが、昔のことや新たに調べた情報を加えていくうちに段々ときりがなくなってきましたのでこの辺で・・・

(amazon.com , amazon.co.jp )

Academy of Music での マンシーニ の指揮姿の写真が3枚使われています。未だに、逃がした魚は大きかったなあと後悔してますが・・・まあ、またどこかでお目にかかることができるかもしれませんな。

なんか簡単に書くつもりが、昔のことや新たに調べた情報を加えていくうちに段々ときりがなくなってきましたのでこの辺で・・・

2010 Hawaii New Year Festival at ナディアパーク in 2010年1月10日 ― 2010年01月11日 19時00分

通りがかりの中京大学市民文化会館。

通りがかりの木

一人ぽつんと頑張ってますなあ

メ~テレ旧社屋

大須商店街 上方 柱上変圧器 ・・・そういえば、テレビ番組(水曜スペシャルだったかな?)で、アメリカのどっかの秘密基地を追うとかいって、こういう柱上トランスを映して「謎の装置」とか言っているのを聞いて、こういう番組は全く信用ならんと改めて感じた次第。まあ、東スポと同じと考えりゃええんだけど・・・

なんかスケートのイベントやってました

2階 ステージ会場・・・かな

このあと、久々にナディアパーク をぶらぶら・・・ ジュンク堂 で本に圧倒されたり・・・最近ネットで本を買うことが殆どだけど、たまには本屋で背表紙見ながら買うのも悪くないなあ・・・

このあと、久々にナディアパーク をぶらぶら・・・ ジュンク堂 で本に圧倒されたり・・・最近ネットで本を買うことが殆どだけど、たまには本屋で背表紙見ながら買うのも悪くないなあ・・・

国際デザインセンターのデザインミュージアム。受付のおねーさんに聞くと、開設当初から内容は殆ど変わっていないとのこと。そういえば、数年前に見たのと変わってないような・・・そろそろ展示内容を検討し直した方がいいのじゃないかな・・・一人貸し切り状態で却って落ち着かなかった

The Yellow River & The Butterfly Lovers ― 2010年01月11日 20時00分

何占豪・陈钢 :梁祝小提琴协奏曲

(The Butterfly Lovers' Concerto ・ 梁山伯と祝英台 )

中央楽団集団(冼星海、 殷承宗・儲望華 編):黃河協奏曲

( Yellow Rover Concerto ・ 黄河協奏曲 )

孔祥東(Mak Ka Lok) (指挥家)

中国交响乐团 (China National Symphony Orchestra)

麥家樂(Xiang-Dong_Kong)(钢琴)、許可(Xu Ke)(二胡)

しかも、The Butterfly Lovers' Concerto は 二胡 に編曲して演奏している。コリャ凄い・・・超絶技巧炸裂しまくりじゃん・・・

しかし、中国のオーケストラは今どうなってるのかなあ・・・このLDには、中国中央交響樂團(The Philharmonic Orchestra of China)とあるけど、その名前で検索しても出てこないし、なんか紛らわしくってねえ・・・結局、1956年正式成立・・・というところがここなので、たぶんここなのだろう。サイトを開けるとオープニングの音楽がこれだし。似たような、中國愛樂樂團(China Philharmonic Orchestra)もあるし・・・

収録は北京音樂廳(Beijing Concert Hall)。ナント、Special Guest & Consultant として John pfeiffer を招いている・・・こりゃ力入ってるワ・・・ エンドロールで、マイクセッティング決めのシーンで彼が写っている・・・裏方の彼の映像を見られるとは思わなかったぜ・・・

演奏レベルはまあまあかな・・・一応、お客さんを入れて収録している。黃河協奏曲 の方は途中で 黃河 のシーンが短く挿入されたりする。

これは掘り出し物・・・かな?では。

しかし、中国のオーケストラは今どうなってるのかなあ・・・このLDには、中国中央交響樂團(The Philharmonic Orchestra of China)とあるけど、その名前で検索しても出てこないし、なんか紛らわしくってねえ・・・結局、1956年正式成立・・・というところがここなので、たぶんここなのだろう。サイトを開けるとオープニングの音楽がこれだし。似たような、中國愛樂樂團(China Philharmonic Orchestra)もあるし・・・

収録は北京音樂廳(Beijing Concert Hall)。ナント、Special Guest & Consultant として John pfeiffer を招いている・・・こりゃ力入ってるワ・・・ エンドロールで、マイクセッティング決めのシーンで彼が写っている・・・裏方の彼の映像を見られるとは思わなかったぜ・・・

演奏レベルはまあまあかな・・・一応、お客さんを入れて収録している。黃河協奏曲 の方は途中で 黃河 のシーンが短く挿入されたりする。

これは掘り出し物・・・かな?では。

オーマンディとウィーンフィル、そしてゼルキンが共演した映像のDVDが出るそうです ― 2010年01月16日 11時00分

Dreamlife DLVC1212 (HMVジャパン)

ベートーヴェン:交響曲第8番、モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番

オーマンディ&ウィーン・フィ ル、ゼルキン(1963)

Dreamlife のサイトには情報はまだ無いようですが・・・レコード屋さんの方が情報を流すのが速いですな・・・

これは、1996年に東芝EMIより発売されたLD「ウィーンフィルと名指揮者達」(TOLW-3741/44 悪税込\19,570←結構する)の中に含まれていたもので、時折クラシカ・ジャパンでも放送されていたと思います。

オーマンディ の他、このセットに含まれている ベーム、セル&グルダ の映像もまとめてDVD化されるんですな・・・

「ウィーン・フィルと名指揮者達がついにDVDで登場!

ORF(オーストリア放送協会)秘蔵の映像より歴史的なコレクションを一挙発売。

セル、ベーム、オーマンディら巨匠たちと、豪華なソリスト陣との夢の競演がここにDVDとして復活します。」

・・・だそうで・・・14年ぶりか・・・他のLD3枚分がDVD2枚で出るようです。

HMVジャパン:R.シュトラウス:英雄の生涯、死と変容、モーツァルト:交響曲第40番、ベートーヴェン:交響曲第7番 ベーム&ウィーン・フィル(1964、64)

HMVジャパン:ブルックナー:交響曲第3番、ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番『皇帝』、ウォルトン、モーツァルト セル&ウィーン・フィル、グルダ(1966、68)

さて、オーマンディ&ゼルキン の 曲目は下記の通り。

Mozart : Piano Concerto No.21 (R.Serkin)

Beethoven : Symphony no.8

手元のLDを見ると・・・

Video Recorded : Theater an der Wien, June 9th,1963

(C)ORF 1963

とあります。オーマンディは、ウィーン・フィルに客演したり、ベルリン・フィルともフェスティヴァルに呼ばれて振っていることもあるので、他にそういうライヴが出てくると嬉しいですね・・・没後25周年の今年は再発売に期待出来るかも・・・

ベートーヴェン:交響曲第8番、モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番

オーマンディ&ウィーン・フィ ル、ゼルキン(1963)

Dreamlife のサイトには情報はまだ無いようですが・・・レコード屋さんの方が情報を流すのが速いですな・・・

これは、1996年に東芝EMIより発売されたLD「ウィーンフィルと名指揮者達」(TOLW-3741/44 悪税込\19,570←結構する)の中に含まれていたもので、時折クラシカ・ジャパンでも放送されていたと思います。

オーマンディ の他、このセットに含まれている ベーム、セル&グルダ の映像もまとめてDVD化されるんですな・・・

「ウィーン・フィルと名指揮者達がついにDVDで登場!

ORF(オーストリア放送協会)秘蔵の映像より歴史的なコレクションを一挙発売。

セル、ベーム、オーマンディら巨匠たちと、豪華なソリスト陣との夢の競演がここにDVDとして復活します。」

・・・だそうで・・・14年ぶりか・・・他のLD3枚分がDVD2枚で出るようです。

HMVジャパン:R.シュトラウス:英雄の生涯、死と変容、モーツァルト:交響曲第40番、ベートーヴェン:交響曲第7番 ベーム&ウィーン・フィル(1964、64)

HMVジャパン:ブルックナー:交響曲第3番、ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番『皇帝』、ウォルトン、モーツァルト セル&ウィーン・フィル、グルダ(1966、68)

さて、オーマンディ&ゼルキン の 曲目は下記の通り。

Mozart : Piano Concerto No.21 (R.Serkin)

Beethoven : Symphony no.8

手元のLDを見ると・・・

Video Recorded : Theater an der Wien, June 9th,1963

(C)ORF 1963

とあります。オーマンディは、ウィーン・フィルに客演したり、ベルリン・フィルともフェスティヴァルに呼ばれて振っていることもあるので、他にそういうライヴが出てくると嬉しいですね・・・没後25周年の今年は再発売に期待出来るかも・・・

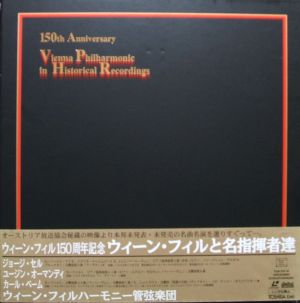

東芝EMI/ORF TOLW-3741/44、 1996年4月(悪税込 \19,570)

ウィーン・フィル150周年記念 「ウィーンフィルと名指揮者達」

150th Vienna Philharmonic in Histrical Recordings

Mozart : Piano Concerto No.21 (R.Serkin)

Beethoven : Symphony no.8

Eugene Ormandy/Vienna Philharmonic Orchestra

Rudolf Serkin(piano)

Video Recorded : Theater an der Wien, June 9th,1963、(C)ORF 1963

4枚組のレーザーディスク・セットです。勿論、新品で買った訳じゃありません。昨年、ハイファイ堂レコード売り場 でみっけたものです。ここのお店とは相性が合うのか、何故か最近捜し物が良く見つかるのだ・・・

これは、ウィーン・フィル150周年を記念(1991年がそうなのかな?)して、オーストリア放送協会の秘蔵映像から未発表・未発売の映像をセレクトした物だそうな。ベーム、セル&グルダ、オーマンディ&ゼルキン による演奏が収録されている。

ウィーン・フィル150周年記念 「ウィーンフィルと名指揮者達」

150th Vienna Philharmonic in Histrical Recordings

Mozart : Piano Concerto No.21 (R.Serkin)

Beethoven : Symphony no.8

Eugene Ormandy/Vienna Philharmonic Orchestra

Rudolf Serkin(piano)

Video Recorded : Theater an der Wien, June 9th,1963、(C)ORF 1963

4枚組のレーザーディスク・セットです。勿論、新品で買った訳じゃありません。昨年、ハイファイ堂レコード売り場 でみっけたものです。ここのお店とは相性が合うのか、何故か最近捜し物が良く見つかるのだ・・・

これは、ウィーン・フィル150周年を記念(1991年がそうなのかな?)して、オーストリア放送協会の秘蔵映像から未発表・未発売の映像をセレクトした物だそうな。ベーム、セル&グルダ、オーマンディ&ゼルキン による演奏が収録されている。

結構豪華なセットである・・・

カラフルなインナージャケット

マエストロ・ジーンのインナージャケットは青色。

音と絵が出る、虹色のレコードだったんだよなあ・・・久々にディスクを引っ張り出そうとすると、ディスクの淵とインナースリーヴがくっついている。レーザーディスクの接着剤成分が出てきたのかなあ・・・アクリル樹脂が吸湿して反るのを防止する為、レーザーディスク は裏表のディスクを接着剤で貼り合わせると聞いたことがあるから。

裏面はブランク。信号が刻まれていないので輝き具合が違う。

片面ディスクの裏面レーベル表示。ちょっと無愛想?

オープニング画面。画面上部に部屋の照明が写り込んでいるのはご勘弁。

ベートーヴェンの8番をパワフルに振るマエストロ。

裏面をプレイするとこういう画面が出る・・・

久々に稼働させた パイオニア CLD-R5 だが、もう生産中止になってしまった・・・

さて、オーマンディ の映像解説は 藤田由之氏によるもの。解説によると、1969年6月9日、アン・デア・ウィーン劇場における「ウィーン芸術週間」の特別演奏会を指揮した映像とのこと。モーツァルトでは標準的なオーケストラ編成が、ベートーヴェンでは2管編成を4管編成に増員して演奏していることに触れられており、短いが充実した解説である。

ゼルキンの伴奏では優雅なモーツァルトを奏でていたマエストロだが、ベートーヴェンでは一転、パワフル・スピード・ダイナミックな指揮ぶりでウィーン・フィルをグイグイ引っ張っていくが、そんな中でも ウィーン・フィル は マエストロ に敬意を払いつつも自分たちの領域は守る・・・そんな、打打発止というか 両者の駆け引きが見物とも言える演奏であり、実に興味深い。

ベートーヴェン の1楽章の始め、タクトが振り下ろされてから音が出るまでの間の長いこと・・・指揮者の拍とずれて音を出す ウィーン・フィル と、トスカニーニを神の如く尊敬している マエストロ では水と油・・・というとそうでもないのが面白いところ。 フルトヴェングラー程極端ではないにしろ、 マエストロ にも 「ダウンビートの不明瞭さ」 という側面がある。フィラデルフィア管弦楽団のブラス・セクション にはタイミングを取るのが難しく不評?だったそうだが、同じくトスカニーニ派を辞任していたショルティが、指揮者の拍とずれて音を出すウィーン・フィル とウマが合わなかったのとは対照的なことにも思える。

ま、その辺りのことは3月に発売されるこの映像のディスク を見てもらうのがいいと思う。今から発売が楽しみだ。解説もきちんとしてくれると有り難いなあ・・・

んでは。

Ormandy & Philadelphia - Shostakovich Symphony no.10 ― 2010年01月16日 13時58分

Sony Music Entertainment/Sony Classical Essential Classics SB2K 62409 2CDs

(P)1963/1970, (C)1996(絵は kandinsky)

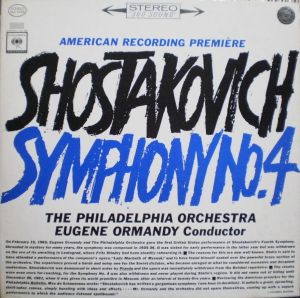

D.Shostakovich : Symphony no.4 & no.10

Eugene Ormandy / The Philadelphia Orchestra

Produced by Thomas Frost

recorded at Town Hall, Philadelphia, April 10-18,1968(no.10), February 17,1963(no.4)

Symphony no.4 Originally released as Columbia MS6459(ML5859)

Symphony no.10 Originally released as Columbia M30295

正直、5番以外のシンフォニーは聴くと滅入るというか・・・良くワカランというのが正直なところ。付随音楽とかダンス・ミュージックとかの気楽に聴ける方はそれなりに聴いているのだけど・・・

ということで、意を決して聴くことに。たぶん、オーマンディ と フィラデルフィア管弦楽団 の演奏でなければこの曲のレコードは持ってなかっただろうな・・・買ってから10年近く塩漬けにしていたCDである。

今回は10番を聴いたのだけど・・・これは凄い・・・完全に理解した・・・とまでは言えないけど、これは怖い曲だ・・・特に2楽章、聴いていて怖くなる程戦慄的な迫力演奏である。完璧なアンサンブルと音響美で迫る恐怖・・・我ながら陳腐な言葉しか出てこないが、これはこのコンビの演奏でも一二を争う熱気が込められた演奏ではないだろうか・・・

ちなみに、この10番の収録は 米Columbia から RCA Red Seal 移籍直前に行われており、LPの発売は1970年頃と思われる。((P)1970とあるからね)そのせいか このLPはあんまり見かけないような気がするし、オーマンディ/フィラデルフィアのすべて (日本コロムビア 1967年3月) にも Those Fabulous Philadelphians (amazon.com , amazon.co.jp) にも、それどころか A Century of Music のディスコグラフィにも記載がない・・・なんてこったい・・・横田さんのオーマンディ・ディスコグラフィ にはちゃんと記載がありますし、最近出た John Hunt によるディスコグラフィ にはLP番号も記載されていました。MS ではなく M で始まる番号で、 Fabulous Philadelphia Sound Series として 出ていたかもしれませんね。

録音はマルチ・モノで、些かピンポン・ステレオ風に響く部分もあるが、細かい音やホールの雰囲気も良くキャッチされていてなかなかいい音質で迫力のある演奏が楽しめると思う。

あと、大したことはありませんが、4楽章の演奏時間、ブックレットは 17'42 と記載されていますが、実際は 12'42 です。単なる記載ミスでしょう・・・

さて、4番はこれから聴こうかな・・・

(P)1963/1970, (C)1996(絵は kandinsky)

D.Shostakovich : Symphony no.4 & no.10

Eugene Ormandy / The Philadelphia Orchestra

Produced by Thomas Frost

recorded at Town Hall, Philadelphia, April 10-18,1968(no.10), February 17,1963(no.4)

Symphony no.4 Originally released as Columbia MS6459(ML5859)

Symphony no.10 Originally released as Columbia M30295

正直、5番以外のシンフォニーは聴くと滅入るというか・・・良くワカランというのが正直なところ。付随音楽とかダンス・ミュージックとかの気楽に聴ける方はそれなりに聴いているのだけど・・・

ということで、意を決して聴くことに。たぶん、オーマンディ と フィラデルフィア管弦楽団 の演奏でなければこの曲のレコードは持ってなかっただろうな・・・買ってから10年近く塩漬けにしていたCDである。

今回は10番を聴いたのだけど・・・これは凄い・・・完全に理解した・・・とまでは言えないけど、これは怖い曲だ・・・特に2楽章、聴いていて怖くなる程戦慄的な迫力演奏である。完璧なアンサンブルと音響美で迫る恐怖・・・我ながら陳腐な言葉しか出てこないが、これはこのコンビの演奏でも一二を争う熱気が込められた演奏ではないだろうか・・・

ちなみに、この10番の収録は 米Columbia から RCA Red Seal 移籍直前に行われており、LPの発売は1970年頃と思われる。((P)1970とあるからね)そのせいか このLPはあんまり見かけないような気がするし、オーマンディ/フィラデルフィアのすべて (日本コロムビア 1967年3月) にも Those Fabulous Philadelphians (amazon.com , amazon.co.jp) にも、それどころか A Century of Music のディスコグラフィにも記載がない・・・なんてこったい・・・横田さんのオーマンディ・ディスコグラフィ にはちゃんと記載がありますし、最近出た John Hunt によるディスコグラフィ にはLP番号も記載されていました。MS ではなく M で始まる番号で、 Fabulous Philadelphia Sound Series として 出ていたかもしれませんね。

録音はマルチ・モノで、些かピンポン・ステレオ風に響く部分もあるが、細かい音やホールの雰囲気も良くキャッチされていてなかなかいい音質で迫力のある演奏が楽しめると思う。

あと、大したことはありませんが、4楽章の演奏時間、ブックレットは 17'42 と記載されていますが、実際は 12'42 です。単なる記載ミスでしょう・・・

さて、4番はこれから聴こうかな・・・

Ormandy & Philadelphia - Shostakovich Symphony no.4 ― 2010年01月17日 17時25分

Columbia Masterworks MS6459(Regular Monaural ML5859)

D.Shostakovich : Symphony no.4

Eugene Ormandy / The Philadelphia Orchestra

Produced by Thomas Frost

recorded at Town Hall, Philadelphia, February 17,1963(no.4)

also available on CD

Eugene Ormandy / The Philadelphia Orchestra

Produced by Thomas Frost

recorded at Town Hall, Philadelphia, February 17,1963(no.4)

also available on CD

Sony Music Entertainment/Sony Classical Essential Classics SB2K 62409 2CDs

Eugene Ormandy / The Philadelphia Orchestra

Produced by Thomas Frost

recorded at Town Hall, Philadelphia, April 10-18,1968(no.10), February 17,1963(no.4)

・・・う~ん、ハッキリ言ってよ~ワカラン曲だ・・・まあ、確かにあの当時この曲をスターリンの前で演奏したらすぐにGPUかNKVD に粛清※ されてもしゃーないと思えるほどヒネクレタ曲だと思う。勧善懲悪好きには絶対ウケん曲だろう。俺も俗物だからなあ・・・こういヒネた曲は苦手だぜ・・・

※それにしても、この当時のソビエト連邦 の残忍な歴史を正視するのは辛いぜ・・・

これでオーケストラがヘタクソだと目も当てられない悲惨な結果となるだろうけど、流石にオーマンディ と フィラデルフィア管弦楽団 の演奏ではそういう心配をする必要はない。1963年にアメリカ初演してすぐさまレコーディングするくらい「初演魔」マエストロ・ジーンである。ショスタコーヴィッチ を敬愛していて、彼の曲の西側・アメリカ初演、初録音を行ってきた マエストロ なので、この演奏も実に熱気を込めた素晴らしい演奏を展開している。

レコードジャケットのデザイン(Cover Art:DON BOLOGNESI)も時代の息吹を感じさせるではないか・・・ 曲目解説も譜例を挙げて真面目に解説している。(解説は David Johnson)

(P)1963/1970, (C)1996(絵は kandinsky)

D.Shostakovich : Symphony no.4 & no.10Eugene Ormandy / The Philadelphia Orchestra

Produced by Thomas Frost

recorded at Town Hall, Philadelphia, April 10-18,1968(no.10), February 17,1963(no.4)

・・・う~ん、ハッキリ言ってよ~ワカラン曲だ・・・まあ、確かにあの当時この曲をスターリンの前で演奏したらすぐにGPUかNKVD に粛清※ されてもしゃーないと思えるほどヒネクレタ曲だと思う。勧善懲悪好きには絶対ウケん曲だろう。俺も俗物だからなあ・・・こういヒネた曲は苦手だぜ・・・

※それにしても、この当時のソビエト連邦 の残忍な歴史を正視するのは辛いぜ・・・

これでオーケストラがヘタクソだと目も当てられない悲惨な結果となるだろうけど、流石にオーマンディ と フィラデルフィア管弦楽団 の演奏ではそういう心配をする必要はない。1963年にアメリカ初演してすぐさまレコーディングするくらい「初演魔」マエストロ・ジーンである。ショスタコーヴィッチ を敬愛していて、彼の曲の西側・アメリカ初演、初録音を行ってきた マエストロ なので、この演奏も実に熱気を込めた素晴らしい演奏を展開している。

レコードジャケットのデザイン(Cover Art:DON BOLOGNESI)も時代の息吹を感じさせるではないか・・・ 曲目解説も譜例を挙げて真面目に解説している。(解説は David Johnson)

手持ちのLPはColumbia Masterworks の 2eyes ラベルである。初出は 6eyes かもしれないけどよくワカラン。"360 Sound"というのが時代を感じさせるではないか・・・Lpの音も悪くないけど、やはりCD化されて音が凄くクリアになり、会場の緊迫した雰囲気すらも感じさせる。Essential Classics 、いい音作ってるぜ・・・

あ~休日なのに何故こんな難解な曲を聴いてしまったのだろう・・・次回はもっと気楽な曲にするぜ・・・じゃあな!

あ~休日なのに何故こんな難解な曲を聴いてしまったのだろう・・・次回はもっと気楽な曲にするぜ・・・じゃあな!

Glenn Gould at Work - Creative Lying by Andrew Kazdin ― 2010年01月23日 10時20分

Glenn Gould at Work - Creative Lying by Andrew Kazdin (C)1989

グレン・グールド アットワーク -創造の内幕-

アンドリュー・カズディン著、石井 晋(訳)、音楽之友社 1993年

「巨匠たちの録音現場」(井坂 紘、春秋社2009年8月)を読んでこの本の存在を知りました。Andrew Kazdin といえば、Columbia Masterworks で Philadelphia Brass Ensemble のLPアルバムを数枚製作しており、その彼が書いた本・・・ということで気になったんですワ。"Creative Lying"という刺激的な副題もついてますし・・・

1960年代の Columbia Masterworks はオーマンディ /フィラデルフィア管弦楽団、セル/クリーヴランド管、そしてバーンスタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック というコンビを擁しており、恐らく同社の最盛期だったでしょう。

プロデューサーも、John McClure, Thomas Frost, Thomas Z. Shepard(後に引き抜かれて RCA Red Seal へ),Paul Meyers 等々、錚錚たる面々が揃っていて、この大所帯のプロジェクトを切り回してたんでしょう。

一方、RCA Red Seal は ミュンシュ/ボストン響→ラインスドルフ/ボストン響、フィードラー/ボストン・ポップス というラインナップで、しかも ライナー/シカゴ響 が ショルティ/シカゴ響 となって DECCA に取られてしまったりして、Columbia Masterworks と較べるとセールス上かなり苦しい状況だったようです。だから、1968年に Columbia Masterworks から オーマンディ /フィラデルフィア管弦楽団 を引き抜いたワケですが・・・

Andrew Kazdin は 1964年から1979年末に解雇(あるセッションを新規導入されたディジタル録音機で録らなかった・・・というのが理由・・・と本人は書いています)されるまで、 Columbia Masterworks で数々の録音をプロデュースしており、入社当時の活気溢れる状況から、退社に至る1979年暮れの 「冬が近づくにつれ、マスターワークス事業部内の空気は、凶暴な警察国家だったらきっとこんな感じなのだろう」 という、クラシック・レコード業界の興亡(まだ滅びていないけど・・・)も何となく感じ取れます。Columbia Masterworks は1980年に CBS Masterworks と名前を変え、1990年には Sony Classical となってしまいますが・・・

さて、この本には オーマンディ /フィラデルフィア管弦楽団 のセッションに関する記述はありませんが、 Philadelphia Brass Ensemble と Glenn Gould のアルバム ”Hindemith : The Complete Sonatas for Brass and Piano” に関する興味深いエピソード(290~295ページ)があります。このアルバムの最初のセッションに参加したトランペット奏者の Gilbert Johnson氏 はトロント空港の通関で拘束されてしまうという憂き目にあったそうな・・・ま、詳細は本を読んで下さい。 ある程度の規模の図書館を探せばあると思いますし、新品は入手困難のようですが、アマゾンのマーケットプレイスで定価3千円+千円(ちょっと高いなあ・・・)くらいで出品されてます。古本屋で見かけたら、買って損はないかも・・・

それにしても、Sony Masterworks のサイトで Philadelphia Brass Ensemble を Artists で探すと、

The Philadelphia Brass Ensemble & Percussion

Glenn Gould Members of the Philadelphia Brass Ensemble

The Philadelphia Brass Ensemble

の3つがあるんですが・・・クラシック音楽スタッフの程度が知れますなあ・・・ちゃんとやんなよ・・・ちなみに、Sony Masterworks のサイトの他の オーマンディ /フィラデルフィア管弦楽団 関係はリンクは・・・

Philadelphia Orchestra

The Philadelphia Orchestra

Eugene Ormandy

Philadelphia Woodwind Quintet

というところ。 フィラデルフィア管弦楽団 が2つあるのですが、内容を理解していない人が機械的に振り分けた・・・としか思えないですなあ・・・ま、世の中こんなもんですワ・・・んでは。

グレン・グールド アットワーク -創造の内幕-

アンドリュー・カズディン著、石井 晋(訳)、音楽之友社 1993年

「巨匠たちの録音現場」(井坂 紘、春秋社2009年8月)を読んでこの本の存在を知りました。Andrew Kazdin といえば、Columbia Masterworks で Philadelphia Brass Ensemble のLPアルバムを数枚製作しており、その彼が書いた本・・・ということで気になったんですワ。"Creative Lying"という刺激的な副題もついてますし・・・

1960年代の Columbia Masterworks はオーマンディ /フィラデルフィア管弦楽団、セル/クリーヴランド管、そしてバーンスタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック というコンビを擁しており、恐らく同社の最盛期だったでしょう。

プロデューサーも、John McClure, Thomas Frost, Thomas Z. Shepard(後に引き抜かれて RCA Red Seal へ),Paul Meyers 等々、錚錚たる面々が揃っていて、この大所帯のプロジェクトを切り回してたんでしょう。

一方、RCA Red Seal は ミュンシュ/ボストン響→ラインスドルフ/ボストン響、フィードラー/ボストン・ポップス というラインナップで、しかも ライナー/シカゴ響 が ショルティ/シカゴ響 となって DECCA に取られてしまったりして、Columbia Masterworks と較べるとセールス上かなり苦しい状況だったようです。だから、1968年に Columbia Masterworks から オーマンディ /フィラデルフィア管弦楽団 を引き抜いたワケですが・・・

Andrew Kazdin は 1964年から1979年末に解雇(あるセッションを新規導入されたディジタル録音機で録らなかった・・・というのが理由・・・と本人は書いています)されるまで、 Columbia Masterworks で数々の録音をプロデュースしており、入社当時の活気溢れる状況から、退社に至る1979年暮れの 「冬が近づくにつれ、マスターワークス事業部内の空気は、凶暴な警察国家だったらきっとこんな感じなのだろう」 という、クラシック・レコード業界の興亡(まだ滅びていないけど・・・)も何となく感じ取れます。Columbia Masterworks は1980年に CBS Masterworks と名前を変え、1990年には Sony Classical となってしまいますが・・・

さて、この本には オーマンディ /フィラデルフィア管弦楽団 のセッションに関する記述はありませんが、 Philadelphia Brass Ensemble と Glenn Gould のアルバム ”Hindemith : The Complete Sonatas for Brass and Piano” に関する興味深いエピソード(290~295ページ)があります。このアルバムの最初のセッションに参加したトランペット奏者の Gilbert Johnson氏 はトロント空港の通関で拘束されてしまうという憂き目にあったそうな・・・ま、詳細は本を読んで下さい。 ある程度の規模の図書館を探せばあると思いますし、新品は入手困難のようですが、アマゾンのマーケットプレイスで定価3千円+千円(ちょっと高いなあ・・・)くらいで出品されてます。古本屋で見かけたら、買って損はないかも・・・

それにしても、Sony Masterworks のサイトで Philadelphia Brass Ensemble を Artists で探すと、

The Philadelphia Brass Ensemble & Percussion

Glenn Gould Members of the Philadelphia Brass Ensemble

The Philadelphia Brass Ensemble

の3つがあるんですが・・・クラシック音楽スタッフの程度が知れますなあ・・・ちゃんとやんなよ・・・ちなみに、Sony Masterworks のサイトの他の オーマンディ /フィラデルフィア管弦楽団 関係はリンクは・・・

Philadelphia Orchestra

The Philadelphia Orchestra

Eugene Ormandy

Philadelphia Woodwind Quintet

というところ。 フィラデルフィア管弦楽団 が2つあるのですが、内容を理解していない人が機械的に振り分けた・・・としか思えないですなあ・・・ま、世の中こんなもんですワ・・・んでは。

最近のコメント