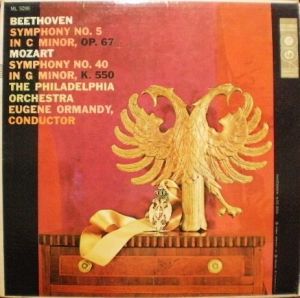

Ormandy & Philadelphia - Beethoven Symphony no.5 & Mozart Symphony no.40, mid 1950's ― 2010年03月27日 08時50分

Beethoven : Symphony no.5 in C minor

Mozart : Symphony no.40

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

アメリカではこの組み合わせが売れていたのではなかろうか・・・作曲年代も近いし・・・両曲ともLP片面に収まるし・・・ジャケットの双頭の鷲は最初?だったけど、よく考えたらベートーヴェンもモーツァルトもハプスブルク王朝時代の人だったなあ・・・ちょうどナポちゃんに荒らされてた頃か・・・傲慢不遜な双頭の鷲・・・東西冷戦もなんのその、資本主義・共産主義、 どちらの服も着こなして、いまだに存在し続けている。主義なんてファッションに過ぎないというのは実に慧眼である。(さて、今の彼らの”ファッション”は・・・)

ナントカの対立構造・・・なんてのに振り回されると酷い目に遭いまっせ・・・くわばらくわばら・・・「戦争は他家に任せておけ。幸いなオーストリアよ、汝は結婚せよ」・・・歴史は夜作られるのねえ・・・「夢は夜開く」・・・は園まりだが・・・そういえば、「まりちゃんと一緒」というLPもあったな・・・気が向いたら取り上げよう・・・

閑話休題

ベートーヴェンは1955年、モーツァルトは1956年の録音。磁気テープ録音が商用ベースに乗り始めたのが1940年代後半だから、それからほぼ10年後のセッション録音ということになる。

この頃になると磁気テープ録音のノウハウもある程度確立されてきており、またディスクへのカッティングのノウハウも蓄積されてきたのだろう・・・かなり鮮明な音が刻まれている。ハントのディスコグラフィによれば、どちらも Town Hall の録音とある。確かに、それなりに残響があるので、デッドな Academy of Music とは考えにくいですな。

ちなみに、米Columbia は1940年代初めからマスター・レコ-ディング用に40cmのラッカーディスクを使っていたそうな。このディスクは33・1/3回転、一面に15分連続録音可能、このマスターディスクを再生して製品用の78回転盤のワックス・マスターをカッティングしていたそうな・・・1944年のColumbia Masterworksへの移籍から1950年前後の磁気テープ録音以降までのオーマンディ と フィラデルフィア管弦楽団 の録音はこの40cmのラッカーディスク を使っていたのかな・・・この当時の録音はLPで聴けるが、非常に針音が小さいし、低音の量感も結構ある。ラッカーディスク → 磁気テープ → LP用のラッカーディスク という形でLP化したのかな・・・であれば何となく納得出来ないこともない。

このベー トーヴェンは後年のステレオ録音より推進力があって、人によってはこちらの方がいいということもあるかもしれない。モー ツァルト もスッキリとした造形なんだけど、ポルタメントも控えめではあるが使われており、なんだかんだ言っても 19世紀生まれのマエストロ なんだなあ・・・と改めて考えた次第。音楽の基礎は ブダペスト王立音楽院(現在の リスト音楽院) 仕込みだしね・・・

どうも話が脱線しっぱなしだなあ・・・では、このへんで。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://boukyaku.asablo.jp/blog/2010/03/27/4975802/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。