The Orchestral Scores of Eugene Ormandy: Creating the Philadelphia Sound ― 2019年12月29日 15時30分

久々にオーマンディ掲示板を覗いたところ、こんな本が出ている事を知りました。

The Orchestral Scores of Eugene Ormandy: Creating the Philadelphia Sound

Author: Yaklich, Richard

Isbn: 1-4955-0584-7 978-1-4955-0584-3

Publisher: Edwin Mellen Press

October 2017

Author: Yaklich, Richard

Isbn: 1-4955-0584-7 978-1-4955-0584-3

Publisher: Edwin Mellen Press

October 2017

オーマンディ掲示板 元情報

ちょっとお高い本ですが、オーマンディが作り出した Philadelphia Sound の秘密?を知ることが出来そうですね。日本のamazonで扱ってくれると入手しやすいのですが・・・

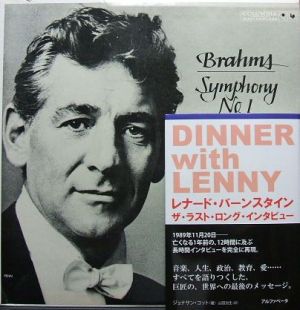

DINNER with LENNY ― 2013年10月11日 07時30分

コイツは刺激的・・・

DINNER with LENNY (米アマゾン)

The last long interview with Leonard Bernstein

by Jonathan Cott (米アマゾン)

Oxford University Press, USA (January 8, 2013)

レナード・バーンスタイン ザ・ラスト・ロング・インタビュー

ジョナサン・スコット著 山田治生訳

アルファベータ 2013年8月

なんともHotな内容・・・素面じゃ読めませんな・・・晩酌しながら読むのが宜しいかと・・・んで、素面の時に以下2冊を読むと更に楽しめる・・・かも

ロバート=チェスターマン編著・中尾正史訳

「マエストロたちとの会話」 洋泉社 1995年10月(アマゾン)

(原著 米アマゾン)

マエストロはこう語った (音楽選書)

横山 一雄 (翻訳), ロバート・チェスターマン(アマゾン)

音楽之友社 1981年1月(原著 米アマゾン)

但し、オーマンディ・ファンは閲覧禁止(^ ^;)。特に142~143ページ!ね、レニー?

The last long interview with Leonard Bernstein

by Jonathan Cott (米アマゾン)

Oxford University Press, USA (January 8, 2013)

レナード・バーンスタイン ザ・ラスト・ロング・インタビュー

ジョナサン・スコット著 山田治生訳

アルファベータ 2013年8月

なんともHotな内容・・・素面じゃ読めませんな・・・晩酌しながら読むのが宜しいかと・・・んで、素面の時に以下2冊を読むと更に楽しめる・・・かも

ロバート=チェスターマン編著・中尾正史訳

「マエストロたちとの会話」 洋泉社 1995年10月(アマゾン)

(原著 米アマゾン)

マエストロはこう語った (音楽選書)

横山 一雄 (翻訳), ロバート・チェスターマン(アマゾン)

音楽之友社 1981年1月(原著 米アマゾン)

但し、オーマンディ・ファンは閲覧禁止(^ ^;)。特に142~143ページ!ね、レニー?

Columbia Masterworks MS6202

Brahms : Symphony no.1

Leonard Bernstein/New York Philharmonic

んでもって、唐突にブラ1・・・何故これが手元にあるかというと、このポートレートが気に入ったのよ・・・つまり、ジャケ買いですワ・・・

Brahms : Symphony no.1

Leonard Bernstein/New York Philharmonic

んでもって、唐突にブラ1・・・何故これが手元にあるかというと、このポートレートが気に入ったのよ・・・つまり、ジャケ買いですワ・・・

レコード芸術2013年6月号 特集「黄金のアメリカン・サウンド」を読んで・・・ ― 2013年09月12日 05時00分

少々古い話題ですが・・・愛知県芸術文化センターの図書館でふと読んだレコ芸6月号・・・興味深い記事で、その後早速購入しました・・・レコ芸買うのも久しぶり・・・

レコード芸術2013年6月号

特集「黄金のアメリカン・サウンド」

1950~1960年代のBIG5と巨匠指揮者たち

見開き2ページの「巻頭言」の内、1/2ページだが、セオドア・リビーJr.氏による「レコード時代の幕開け-RCAとコロンビアの熾烈な録音競争」、そして 同じくセオドア・リビーJr.氏による「ユージン・オーマンディ(フィラデルフィア管弦楽団)」と相場ひろ氏「レオポルド・ストコフスキー」の記事は興味深いものでした。

オーマンディ&フィラデルフィアの名録音を生み出した会場 フィラデルフィアのTown Hallについて(2012年1月7日)にも書きましたが、レコ芸で現在も連載中の 「欧米批評家によるレポート」アメリカ編 (Theodore W. Libbey Jr.氏)の中で、2011年6月号~2012年2月号の記事「高音質CDリイシュー盤の音質」①~⑨(10月号~1月号迄の⑤~⑧はオーマンディとフィラデルフィア管弦楽団に関する興味深い話)は、氏がリアルタイムに経験されたオーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団の演奏と、彼らのレコーディング事情について、当時のアメリカ音楽事情と絡めて考察された実に具体性のある記事に引きつけられました。レコ芸6月号特集記事も同じく興味深い話に満ちてます。興味のある方は是非お読み下さいな。

そして、相場ひろ氏による「レオポルド・ストコフスキー -黄金時代の音楽シーンに重要な足跡を残す」で紹介されていた音源を知ってこれまた驚き。ストコフスキーのフィラデルフィア管弦団復帰演奏会のアルバムが2枚紹介されているではないか・・・こんな音源が出ていたとは、己の不明を恥じるばかりであるが・・・

以前このブログにも書いた、Pristine Classical (ブログ記事:その1、その2)から、現在なんと3アルバム相当がリリースされている。(ご参考:Pristine Classical の オーマンディ ・ ストコフスキー ・ フィラデルフィア管弦楽団 アルバム)

STOKOWSKI in Philadelphia, 16 March 1962 - PASC372

レコード芸術2013年6月号

特集「黄金のアメリカン・サウンド」

1950~1960年代のBIG5と巨匠指揮者たち

見開き2ページの「巻頭言」の内、1/2ページだが、セオドア・リビーJr.氏による「レコード時代の幕開け-RCAとコロンビアの熾烈な録音競争」、そして 同じくセオドア・リビーJr.氏による「ユージン・オーマンディ(フィラデルフィア管弦楽団)」と相場ひろ氏「レオポルド・ストコフスキー」の記事は興味深いものでした。

オーマンディ&フィラデルフィアの名録音を生み出した会場 フィラデルフィアのTown Hallについて(2012年1月7日)にも書きましたが、レコ芸で現在も連載中の 「欧米批評家によるレポート」アメリカ編 (Theodore W. Libbey Jr.氏)の中で、2011年6月号~2012年2月号の記事「高音質CDリイシュー盤の音質」①~⑨(10月号~1月号迄の⑤~⑧はオーマンディとフィラデルフィア管弦楽団に関する興味深い話)は、氏がリアルタイムに経験されたオーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団の演奏と、彼らのレコーディング事情について、当時のアメリカ音楽事情と絡めて考察された実に具体性のある記事に引きつけられました。レコ芸6月号特集記事も同じく興味深い話に満ちてます。興味のある方は是非お読み下さいな。

そして、相場ひろ氏による「レオポルド・ストコフスキー -黄金時代の音楽シーンに重要な足跡を残す」で紹介されていた音源を知ってこれまた驚き。ストコフスキーのフィラデルフィア管弦団復帰演奏会のアルバムが2枚紹介されているではないか・・・こんな音源が出ていたとは、己の不明を恥じるばかりであるが・・・

以前このブログにも書いた、Pristine Classical (ブログ記事:その1、その2)から、現在なんと3アルバム相当がリリースされている。(ご参考:Pristine Classical の オーマンディ ・ ストコフスキー ・ フィラデルフィア管弦楽団 アルバム)

STOKOWSKI in Philadelphia, 16 March 1962 - PASC372

WEBERN Passacaglia, Op. 1

SIBELIUS Symphony No. 4 in A minor, Op. 63

DEBUSSY (arr. Stokowski) La Soirée dans Grenade

MUSSORGSKY (arr. Stokowski) Pictures at an Exhibition

Stereo 16-bit FLAC +€9.00

Stereo 24-bit 96kHz FLAC +€15.00

Stereo MP3 +€7.00

STOKOWSKI in Philadelphia, 17 December 1962 - PASC379

SIBELIUS Symphony No. 4 in A minor, Op. 63

DEBUSSY (arr. Stokowski) La Soirée dans Grenade

MUSSORGSKY (arr. Stokowski) Pictures at an Exhibition

Stereo 16-bit FLAC +€9.00

Stereo 24-bit 96kHz FLAC +€15.00

Stereo MP3 +€7.00

STOKOWSKI in Philadelphia, 17 December 1962 - PASC379

WAGNER Prelude to Act 3 of Lohengrin

BEETHOVEN Symphony No. 5 in C minor, Op. 67

RAVEL (arr. Ravel) Alborada del Gracioso (from Miroirs)

STRAVINSKY Petrushka Suite

<ENCORES>

CLARKE (arr. Stokowski) Trumpet Prelude (Prince of Denmark's March) [notes/score]

GOULD Guaracha

RACHMANINOV (arr. Stokowski) Prelude in C sharp minor

HAYDN Symphony No. 45 in F sharp minor, "Farewell": Finale from 4th mvt

<BONUS TRACK>

REVUELTAS Sensemaya

Stereo 16-bit FLAC +€9.00

Stereo 24-bit 96kHz FLAC +€15.00

Stereo MP3 +€7.00

Stokowski's Return to Philadelphia, 1960 - PASC264

BEETHOVEN Symphony No. 5 in C minor, Op. 67

RAVEL (arr. Ravel) Alborada del Gracioso (from Miroirs)

STRAVINSKY Petrushka Suite

<ENCORES>

CLARKE (arr. Stokowski) Trumpet Prelude (Prince of Denmark's March) [notes/score]

GOULD Guaracha

RACHMANINOV (arr. Stokowski) Prelude in C sharp minor

HAYDN Symphony No. 45 in F sharp minor, "Farewell": Finale from 4th mvt

<BONUS TRACK>

REVUELTAS Sensemaya

Stereo 16-bit FLAC +€9.00

Stereo 24-bit 96kHz FLAC +€15.00

Stereo MP3 +€7.00

Stokowski's Return to Philadelphia, 1960 - PASC264

MOZART Marriage of Figaro - Overture

DE FALLA El Amor Brujo

Shirley Verrett-Carter, mezzo-soprano

RESPIGHI The Pines of Rome

SHOSTAKOVICH Symphony No. 5 in C minor, Op. 47

24-bit stereo FLAC +€30.00

Stereo FLAC +€18.00

Stereo MP3 +€14.00

いずれも鮮明なステレオ録音(ストコフスキ所有の「放送録音テープのコピーテープ」とのこと)で、Academy of Musicのデッドな音響の特徴が良く出ている。(一部、残響が少々多い録音もあり、マイク・セッティングが異なるのか、エコー付加したのか・・・もっと良く聴きこんだらまたここで書きます)

私は、「Stereo 16-bit FLAC」でダウンロード購入しました。ただ、回線が1MBpsのADSLなので、ダウンロードに1アルバムで2~3時間かかりましたが・・・ハイレゾ音源にも興味はありましたが、自宅のオーディオ環境ではハイレゾ音源の真価は発揮出来ないので、CD音質の音源にしました。ハイレゾ音源だとさらにダウンロードに時間がかかりそうでしたし・・・まあ、光回線ならそう時間もかからないでしょうが・・・

そして、相場ひろ氏から、同じく復帰演奏会の下記ライブCDが今年7月にリリースされていることも教えて頂きました。こちらの音源はEnno Riekena(The Leopold Stokowski Site)氏によるもの。

Stokowski - Brahms, Wagner 1960

Guild GHCD 2402

DE FALLA El Amor Brujo

Shirley Verrett-Carter, mezzo-soprano

RESPIGHI The Pines of Rome

SHOSTAKOVICH Symphony No. 5 in C minor, Op. 47

24-bit stereo FLAC +€30.00

Stereo FLAC +€18.00

Stereo MP3 +€14.00

いずれも鮮明なステレオ録音(ストコフスキ所有の「放送録音テープのコピーテープ」とのこと)で、Academy of Musicのデッドな音響の特徴が良く出ている。(一部、残響が少々多い録音もあり、マイク・セッティングが異なるのか、エコー付加したのか・・・もっと良く聴きこんだらまたここで書きます)

私は、「Stereo 16-bit FLAC」でダウンロード購入しました。ただ、回線が1MBpsのADSLなので、ダウンロードに1アルバムで2~3時間かかりましたが・・・ハイレゾ音源にも興味はありましたが、自宅のオーディオ環境ではハイレゾ音源の真価は発揮出来ないので、CD音質の音源にしました。ハイレゾ音源だとさらにダウンロードに時間がかかりそうでしたし・・・まあ、光回線ならそう時間もかからないでしょうが・・・

そして、相場ひろ氏から、同じく復帰演奏会の下記ライブCDが今年7月にリリースされていることも教えて頂きました。こちらの音源はEnno Riekena(The Leopold Stokowski Site)氏によるもの。

Stokowski - Brahms, Wagner 1960

Guild GHCD 2402

Brahms:Symphony No.1

Wagner:Symphonic Synthesis from ‘Tristan und Isolde’ - Love Music from Acts II and III (arr. Leopold Stokowski)

Academy of Music, 23 Feburuary 1960

かつて、「フィラデルフィア管弦楽団という天下の銘器は、ストコフスキーによってつくられ、オーマンディによってかき鳴らされる」と言われたらしいが、このアルバムでは「ストコフスキーからオーマンディにバトンタッチされ維持されてきたフィラデルフィア管弦楽団をストコフスキーがかき鳴らす」のを鮮明なステレオ録音で楽しむ事の出来る歴史的且つ面白いアルバムと言える。ファン必携の音源だろう。

んでは。

Wagner:Symphonic Synthesis from ‘Tristan und Isolde’ - Love Music from Acts II and III (arr. Leopold Stokowski)

Academy of Music, 23 Feburuary 1960

かつて、「フィラデルフィア管弦楽団という天下の銘器は、ストコフスキーによってつくられ、オーマンディによってかき鳴らされる」と言われたらしいが、このアルバムでは「ストコフスキーからオーマンディにバトンタッチされ維持されてきたフィラデルフィア管弦楽団をストコフスキーがかき鳴らす」のを鮮明なステレオ録音で楽しむ事の出来る歴史的且つ面白いアルバムと言える。ファン必携の音源だろう。

んでは。

竹内貴久雄著「クラシック幻盤 偏執譜」を読んで(yamaha 2012年7月) ― 2013年09月07日 05時40分

今池のちくさ正文館書店でふと手に取った本・・・これが10年以上前の記憶を呼び覚ますことになろうとは・・・

クラシック幻盤 偏執譜

竹内貴久雄 著(yamaha 2012年7月)

ふと手に取って、読んだらなかなか面白かったので、購入して自宅でゆっくり読んでみると・・・次の項目を読んで驚いてしまった・・・

第3章 指揮者たちのカレイドスコープ

-20世紀演奏のクリップボード・第一

ユージン・オーマンディ

ロマン派の終焉を予感する「自意識の不可思議な欠落」

・・・なんとも懐かしい!というか・・・

事の発端?は「名指揮者120人のコレを聴け!」(洋泉社 1996年)の竹内貴久雄氏によるOrmandy紹介記事。これを読んだ私は全く納得することが出来ず、自身のホームページに下記の文章を記載した。こちらのブログの方がアクセスしやすいので、当時の記事をそのまま再掲します。但し、誤字や氏の名前の誤りは訂正してあります。名前の誤りはこちらの失態であり、申し訳無いことで、お詫び致します。(氏の本を読んで、氏のブログの存在に初めて気が付き、アクセスしてようやく氏の名前を誤記していることに気が付きました。記事を書いてから10年以上経過して・・・なんともお恥ずかしい次第で・・・)

-------------再掲ここから-------------

クラシック幻盤 偏執譜

竹内貴久雄 著(yamaha 2012年7月)

ふと手に取って、読んだらなかなか面白かったので、購入して自宅でゆっくり読んでみると・・・次の項目を読んで驚いてしまった・・・

第3章 指揮者たちのカレイドスコープ

-20世紀演奏のクリップボード・第一

ユージン・オーマンディ

ロマン派の終焉を予感する「自意識の不可思議な欠落」

・・・なんとも懐かしい!というか・・・

事の発端?は「名指揮者120人のコレを聴け!」(洋泉社 1996年)の竹内貴久雄氏によるOrmandy紹介記事。これを読んだ私は全く納得することが出来ず、自身のホームページに下記の文章を記載した。こちらのブログの方がアクセスしやすいので、当時の記事をそのまま再掲します。但し、誤字や氏の名前の誤りは訂正してあります。名前の誤りはこちらの失態であり、申し訳無いことで、お詫び致します。(氏の本を読んで、氏のブログの存在に初めて気が付き、アクセスしてようやく氏の名前を誤記していることに気が付きました。記事を書いてから10年以上経過して・・・なんともお恥ずかしい次第で・・・)

-------------再掲ここから-------------

・「名指揮者120人のコレを聴け!」を読んで

洋泉社より出版されている「名指揮者120人のコレを聴け!」の竹内貴久雄氏のOrmandyの記事を読んで、どうにも納得のいかない内容に疑問を抱いております。

Ormandyを理解するキーワードとして、

「指揮者になりたくなかった指揮者」

「全員参加、全会一致の音楽」

とあり、さらに特記事項として

「細部への執着は、楽員に順番に出番を回そうとする気配りから?」

とありますが、冗談にしてもこれはなんと言えば良いのか・・・。確かに、Ormandyは天才ヴァイオリニストとしてアメリカに渡って、本人の意志とは無関係に指揮者のスタートを切りましたが、それはスタートのみの話であり、指揮者として身を立ててからは、

「私は指揮者以外のものになりたくなかったから、指揮者になったのである」

と言うほどに指揮者を天職として考えていた訳ですし、

「私は個性的なアプローチを尊ぶが、演奏は結局、指揮者の解釈である。楽員は指揮者の楽器であり、最後の目標は統一とチームワークでなければならない」

「私は、民主的な独裁者です」

との彼自身の指揮者についての考えを示す言葉を無視して、「全員参加、全会一致の音楽」・「細部への執着は、楽員に順番に・・」というのは、全く的外れな評価だと思いまが・・・・

「・・・チャイコフスキーの交響曲は、サウンドのまとまりは良いものの、いったい何を伝えたいのかがわからない。それぞれのパートがどれも等距離に置かれていて、楽員が公平に分担しているといった不思議な風情をもった演奏だ。内声部が良く鳴っている演奏というのとも違う。だれにでも多少はある特定の音への偏愛、こだわりがオーマンディにはないのは、なぜだろうか?オーマンディはひたすら黙々と、淡々と、指揮を続けている。・・・」

「・・・《新世界交響曲》は、CBSのステレオ録音はオーマンディでは例外的にフィラデルフィア管を離れてロンドン響との録音だが、その後のRCAへの復帰後にフィラデルフィア管と録音している演奏ともども、判で押したように、デビュー録音のころと同じに妙にオーケストラの各パートが等価に響く演奏だ。・・・」

率直なところ、竹内氏はOrmandyのことには関心・興味が殆ど無い(あるいは殆ど知らない)方だと思います。1936年の philadelphia orchestra の共同指揮者に就任したばかりの古いSP録音や1967年のロンドン響との録音(オーケストラがストライキしていた時の録音)等、Ormandyの大量の録音のなかでもかなり特殊な部類の録音を引っ張り出して論評するということ自体がそれを示しています。

「・・・だれにでも多少はある特定の音への偏愛、こだわりがオーマンディにはないのは、なぜだろうか?・・・」

Ormandyのサウンドは常に弦楽器を主体としており、上記の評論は完全に的外れなものです。BMG/RCAのProducer,Jay David Saks氏は下記の通り語っています。(日BMGジャパン BVCC-38060 のブックレットより引用)

「彼の作り出すサウンドは独特で、いつも弦が中心で、木管や金管は必要なときに重要なパートが聞こえてくればいい、というものでした。たとえば、彼はホルンを嫌っていました。いつも小さく、小さく演奏させるようにしていました。『セルがよく「トロンボーンは見えればいい。聞こえなくてもいいのだ」と言っていた。私はホルンについても同じだと思う。』と良くいっていました。オーマンディ・サウンド、それはなんと言っても、途方もなく大きな、美しい弦の音なのです。」

「・・・《新世界交響曲》は・・・判で押したように、デビュー録音のころと同じに妙にオーケストラの各パートが等価に響く演奏だ。・・・」

???理解不能です。??? 各パートが等価に響く??? 1967年のロンドン響はかなり特殊な事情での録音であり、これでOrmandyという指揮者を論評するのは問題があると思いますが、この録音はかなりオンマイクでバランスもかなり操作されています。Balance Engineer により、スコアで埋もれそうな音をかなり作為的に持ち上げているのが分かります。弦の音が力強く(単に録音上のレベルでの話では無く)聞こえるのは、オーマンディのボウイング指示による所が大きいでしょう。もう一方のRCAの録音はかなり自然なバランスが保たれていますが、一聴して分かるのは管の音をぐっと押さえ込んで弦の厚みをより前面に押し出していることです。他の演奏と聴き比べれば一聴瞭然です。「各パートが等価に響く」などとは、演奏をろくに聴いていない証拠です。

1978.6.7の吉田秀和氏の ormandy/philadelphia 来日演奏会の評で、

「・・・ブラームス『ハイドン変奏曲』では、あまりにすべての声部が平等に良く鳴りすぎ、とかく焦点のはっきりしない音楽になりがちだった(1978年6月1日・神奈川県民ホール)」

- 音楽 展望と批評3 吉田秀和(朝日文庫)

というのを読んだことがありますが、竹内氏は初めにこの結論ありきで紹介記事を書かれたのではないでしょうか?この記事を読んで「オーマンディ」を聴きたい、と思う方は余程の物好きでしょう。(2001.9.15)

-------------再掲ここまで-------------

そう、10年以上前、こんなこと書いていたんですなあ・・・

「クラシック幻盤 偏執譜」のオーマンディの項(p.156)に、この洋泉社の本の記事に関して、

「オーマンディ問題」 -ことの発端についての覚書

「ユージン・オーマンディ」のファンの方が、前記(注:洋泉社の本の記事の再録)の「オーマンディ論」に立腹なさっていました。少々誤解もなさっているようなので一言。・・・

とあり、驚いてしまった。ほぼ間違い無く、こりゃあ私のことだなあ・・・と。氏の言われる私の「誤解」については、「クラシック幻盤 偏執譜」を読んで頂くか、氏の下記ブログ記事を読んで頂くのが良いだろう。

・竹内貴久雄の音楽室

氏の言われる私の「誤解」については、氏の仰る通りであり、これは全く申し訳無い事で、この場を借りてお詫びします。但し、当時の記事の趣旨や私の意図は今も変わりませんが・・・

この件に関して、恐らく私と氏の主張は平行線のままで交わることはないでしょう。でも、それはそれで良いかと。一人の指揮者の遺した演奏を聴いて、インタビュー記事を読んで、此程までに異なる考え方・見方、そして結論?がある・・・実に愉快ではありませんか。

この「オーマンディ問題」について興味のある方は、1968年初来日時の評論や、舟山隆氏「鏡の中の音像 - オーマンディ=フィラデルフィア管弦楽団」(1978年来日時のパンフレットに掲載)を読まれると良いでしょう。あとは吉田秀和氏の評論ですかね。

ちなみに、現在、私自身はこの「オーマンディ問題」に殆ど感心がありません。「クラシック幻盤 偏執譜」を読んで思い出したくらいです。既に、オーマンディ&フィラデルフィアの主要な録音は殆どCDなりオンラインで聴ける状況であり、「聴いて判断して下さい」というのが私の率直な想いです。

あと、付け加えるならば、「貴方の耳と感性は貴方のものであり、音楽評論家のそれにとって変えることは出来ないものですよ」・・・というところですか・・・ね。

最後に、「クラシック幻盤 偏執譜」はなかなか面白いですよ。「クラシック・スナイパー」(1~8まで 青弓社より)の氏の記事も興味深く読みました。ご参考まで。

では。

2010年 私的 マストロ・ジーン トピックス ― 2010年12月30日 08時37分

今年も残りあと二日・・・ということで、今年もマエストロ・ジーン&フィラデルフィア管弦楽団関係のワタクシ的トピックスを・・・

最初はやはりコレですな・・・

●CD Reissue - Ormandy & Philadelphia - Brahms Four Symphonies 1966-68年

最初はやはりコレですな・・・

●CD Reissue - Ormandy & Philadelphia - Brahms Four Symphonies 1966-68年

この企画を実現してくれたタワーレコードには感謝あるのみ。次はベートーヴェン交響曲全集、クリスマス・アルバム4LP分(Columbiaのコレのコレ、そしてRCAのコレとコレ)全録音のCD化等々・・・まだまだあるけどお願いしますワ~

お次は・・・

●オーマンディとウィーンフィル、そしてゼルキンが共演した映像のDVD

お次は・・・

●オーマンディとウィーンフィル、そしてゼルキンが共演した映像のDVD

1996年に東芝EMIより発売されたLD「ウィーンフィルと名指揮者達」(TOLW-3741/44)のDVD化ですな。時折クラシカ・ジャパンでも放送されていたと思いますが、こうしてDVDで入手しやすくなったことは歓迎すべきことでしょう。

これはマエストロ・ジーンとは直接関係ありませんが・・・

●Joseph Jongen - Symphonie Concertante その5 - A Grand Celebration - The Philadelphia Orchestra live with The Wanamaker Organ at Macy’s Center City , September 27, 2008.

これはマエストロ・ジーンとは直接関係ありませんが・・・

●Joseph Jongen - Symphonie Concertante その5 - A Grand Celebration - The Philadelphia Orchestra live with The Wanamaker Organ at Macy’s Center City , September 27, 2008.

守口フィラデルフィア管弦楽団研究会のレビューを読まなければ危うく見逃すところでした・・・Joseph Jongenの協奏交響曲 ・・・一度実演に接してみたいと思いつつ未だに果たせない曲なのだが・・・

こんな嬉しいディスクが出ているとは・・・

●Emile Gilels and Ormandy/Philadelphia - Rachmaninoff's Piano Concerto No.3 - Live in New York , 1966

今年10月にヤフオクで見かけて存在を知った音源。録音が今ひとつなのが実に惜しい・・・

これもマエストロ・ジーンとは直接関係ありませんが・・・

●Bridging the Silence - Live Performance by the members of The Philadelphia Orchestra conducted by Luis Biava, 1996年

これもマエストロ・ジーンとは直接関係ありませんが・・・

●Bridging the Silence - Live Performance by the members of The Philadelphia Orchestra conducted by Luis Biava, 1996年

当時リアルタイムで In Tune誌の広告で存在は目に入っていたCDなのだが・・・その広告によると、

「・・・EMIにレコーディング契約の解消を言い渡され、将来レコーディング収入やそれに伴うプレステージがなくなることに対する不満・不安などを原因 に、同オケが(1996年?)9月15日から11月18日まで、実に2ヶ月に渡ってストライキを決行していたことは、当レコ芸(レコ芸の広告をそのまま 持ってきたのかな?)'96年11月号、'97年1月号に詳しいが、オケ維持の資金稼ぎの目的で開いたライブ録音が発売される。・・・」

※()by りん

とある。この録音からほぼ15年経った現在、オケの状況は好転するどころか危機的状況にあるのは残念だが、なんとか持ち直してまた栄光のフィラデルフィア・サウンドを聴かせて欲しいものだが・・・大丈夫かなあ・・・

●2010年10月6日 日経新聞 文化欄 Philadelphia Orchestra首席ピッコロ奏者、時任和夫氏の手記

「・・・EMIにレコーディング契約の解消を言い渡され、将来レコーディング収入やそれに伴うプレステージがなくなることに対する不満・不安などを原因 に、同オケが(1996年?)9月15日から11月18日まで、実に2ヶ月に渡ってストライキを決行していたことは、当レコ芸(レコ芸の広告をそのまま 持ってきたのかな?)'96年11月号、'97年1月号に詳しいが、オケ維持の資金稼ぎの目的で開いたライブ録音が発売される。・・・」

※()by りん

とある。この録音からほぼ15年経った現在、オケの状況は好転するどころか危機的状況にあるのは残念だが、なんとか持ち直してまた栄光のフィラデルフィア・サウンドを聴かせて欲しいものだが・・・大丈夫かなあ・・・

●2010年10月6日 日経新聞 文化欄 Philadelphia Orchestra首席ピッコロ奏者、時任和夫氏の手記

オーマンディ掲示板の書き込みで知ったんですな。10月6日の日経新聞朝刊の文化欄(最終)面に掲載された、Philadelphia Orchestra首席ピッコロ奏者、時任和夫氏の手記です。勤め先の古新聞から切り抜いて保存しちゃいました。

最後は・・・

●オーディオチェックレコードのすべて 誠文堂新光社 1976年

最後は・・・

●オーディオチェックレコードのすべて 誠文堂新光社 1976年

ヒューエル・タークイ著(三浦淳史訳)-分析的演奏論~人間の光と影~ (音楽之友社 昭和48年9月) ― 2010年05月20日 06時47分

ヒューエル=タークイ氏(Heuwell Andrew Beauregarde Tircuit)のを知ったのは、InTune という音楽雑誌の記事を読んだ時であった。手元にある一番古い InTune は 1993年12月15日付けのもの。InTune の The Last Issue は No.56(1998年6/20-9/20)。

数年前、神保町の古本屋でヒューエル=タークイ著(三浦淳史訳)-分析的演奏論~人間の光と影~ (音楽之友社 昭和48年9月)という本を入手した。1961年~1972年の間に氏が雑誌等に寄稿した記事を寄せ集めたものである。寄稿した雑誌は、「音楽の友」「レコード芸術」「朝日ジャーナル」「ステレオ」「音楽芸術(音楽之友社)」「週間FM(音楽之友社)」「読売新聞」、そして演奏会のプログラム(ルービンシュタイン)等。

1960年代~1970年代初めのアメリカ音楽界・日本音楽界の状況を回顧するのにうってつけの本。マエストロ・ジーン と フィラデルフィア管弦楽団 をメインに取り上げた記事はあまりありませんが、1972年に週間FMに掲載された「アメリカのオーケストラ」の記事は興味深いものがあります。ただ、どちらかというとネガティブな感じの記載内容なので、ファンの方はお気をつけ?あれ。

InTune の The Last Issueから暫くして 英国 Gramophne誌の日本版である グラモフォン・ジャパン が創刊されたが、ほぼ1年後にこちらも 最終刊(2001年1月号)を出して終息してしまった・・・

InTune と グラモフォン・ジャパン、どちらも面白い雑誌だったのに、残念な事である・・・

んでは。

1960年代~1970年代初めのアメリカ音楽界・日本音楽界の状況を回顧するのにうってつけの本。マエストロ・ジーン と フィラデルフィア管弦楽団 をメインに取り上げた記事はあまりありませんが、1972年に週間FMに掲載された「アメリカのオーケストラ」の記事は興味深いものがあります。ただ、どちらかというとネガティブな感じの記載内容なので、ファンの方はお気をつけ?あれ。

InTune の The Last Issueから暫くして 英国 Gramophne誌の日本版である グラモフォン・ジャパン が創刊されたが、ほぼ1年後にこちらも 最終刊(2001年1月号)を出して終息してしまった・・・

InTune と グラモフォン・ジャパン、どちらも面白い雑誌だったのに、残念な事である・・・

んでは。

Academy of Music, Philadelphia ― 2010年04月24日 12時40分

Academy of Music, Philadelphia August,2009

from wikipedia public domain photo

1962年12月、Academy of Music は アメリカ内務省(United States Department of the Interior)の国立公園・史跡・史的建造物及び記念物委員会によって、国家文化財(National Historic Landmark(ア メリカ合州国国定歴史建造物))に指定されている。この当時国家文化財に指定されたものはまだ38件しかなかったそうな。-「オーマンディ/フィラデルフィアのすべて (日本コロムビア 1967年3月)」の「フィラデルフィア管弦楽団 の本拠地」より

また、同書に掲載の ローランド=ジェラットのエッセイ「フィラデルフィア管弦楽団」(ハイ・フィデリティ誌 1955年2月号記事から)によれば、

「・・・数年前(りん注:というと1950年前半かな) Academy of Music も古くなったから、こわして事務用のビルを新築しようかという話が持ち上がったことがある。その時フィ ラデルフィア管弦楽団はAcademy of Music の株の過半数を買収したので、もうこのホールは彼らの物だと言える。」

とある。現在の Wikipedia にも、"The Philadelphia Orchestra still retains ownership of the Academy. "とあるから現在もそうなのだろう。

しかし、それが現在のフィラデルフィア管弦楽団 にとって支出を増やす要因となっていると思うと・・・ローランド=ジェラットのこのエッセイが掲載された1955年当時から、オーケストラは興行収入だけでは食っていけず、経営はレコードの売り上げや寄付による埋め合わせで綱渡り状態であったわけだが、ことここに到りそれではどうしようも無くなってきた・・・ということかな。残念なことではあるが・・・

さて、Academy of Music についての情報となると・・・Web上では、オフィシャル・サイト や Wikipedia、そして下記くらいかな?

15 photos of the Academy of Music at Library of Congress - Historic American Buildings Survey

あとは本ですなあ・・・ホームページのこっちにも書きましたが、主要な資料となると・・・下記の2冊でしょうか。

from wikipedia public domain photo

1962年12月、Academy of Music は アメリカ内務省(United States Department of the Interior)の国立公園・史跡・史的建造物及び記念物委員会によって、国家文化財(National Historic Landmark(ア メリカ合州国国定歴史建造物))に指定されている。この当時国家文化財に指定されたものはまだ38件しかなかったそうな。-「オーマンディ/フィラデルフィアのすべて (日本コロムビア 1967年3月)」の「フィラデルフィア管弦楽団 の本拠地」より

また、同書に掲載の ローランド=ジェラットのエッセイ「フィラデルフィア管弦楽団」(ハイ・フィデリティ誌 1955年2月号記事から)によれば、

「・・・数年前(りん注:というと1950年前半かな) Academy of Music も古くなったから、こわして事務用のビルを新築しようかという話が持ち上がったことがある。その時フィ ラデルフィア管弦楽団はAcademy of Music の株の過半数を買収したので、もうこのホールは彼らの物だと言える。」

とある。現在の Wikipedia にも、"The Philadelphia Orchestra still retains ownership of the Academy. "とあるから現在もそうなのだろう。

しかし、それが現在のフィラデルフィア管弦楽団 にとって支出を増やす要因となっていると思うと・・・ローランド=ジェラットのこのエッセイが掲載された1955年当時から、オーケストラは興行収入だけでは食っていけず、経営はレコードの売り上げや寄付による埋め合わせで綱渡り状態であったわけだが、ことここに到りそれではどうしようも無くなってきた・・・ということかな。残念なことではあるが・・・

さて、Academy of Music についての情報となると・・・Web上では、オフィシャル・サイト や Wikipedia、そして下記くらいかな?

15 photos of the Academy of Music at Library of Congress - Historic American Buildings Survey

あとは本ですなあ・・・ホームページのこっちにも書きましたが、主要な資料となると・・・下記の2冊でしょうか。

Within these walls: A history of the Academy of Music in Philadelphia by John Francis Marion (C)1984 Academy of

Music

(amazon.com)

(amazon.com)

The Philadelphia Orchestra: The Search for a Home by Irvin R. Glazer, Sutter House(C)1995

(amazon.com, amazon.co.jp)

下記はアメリカの主要オペラハウスのガイド本のようですが、表の写真がAcademy of Music の写真だったのでオマケに書きました。

(amazon.com, amazon.co.jp)

下記はアメリカの主要オペラハウスのガイド本のようですが、表の写真がAcademy of Music の写真だったのでオマケに書きました。

「素顔のオーケストラ」 アンドレ・プレヴィン編/別宮貞徳訳 日貿出版社 1980年 ― 2010年03月13日 10時30分

「素顔のオーケストラ」 アンドレ・プレヴィン編/別宮貞徳訳

日貿出版社 1980年

原書は "ORCHESTRA: Edited by André Previn (C)1979 by Geroge Rainbird" である。

この本が出版されて30年・・・2010年の今から振り返ると、アメリカのオーケストラの黄金時代・・・だったのかな。

オーマンディ/フィラデルフィアのすべて (日本コロムビア 1967年3月) に掲載されていた ローランド=ジェラットのエッセイ「フィラデルフィア管弦楽団」(ハイ・フィデリティ誌 1955年2月号記事から)にも書かれていたが、この当時からオーケストラの経営は綱渡り状態であったことが窺い知れるが、この「素顔のオーケストラ」でもその問題は根本解決に到っていないことが読み取れる。

そして残念ながら、フィラデルフィア管弦楽団 は現在経営危機に瀕している・・・

Philly.com - The Philadelphia Inquirer

Posted on Sat, Sep. 19, 2009

Phila. Orchestra needs $15 million

By Peter Dobrin,Inquirer Music Critic

The New York Times

日貿出版社 1980年

原書は "ORCHESTRA: Edited by André Previn (C)1979 by Geroge Rainbird" である。

この本が出版されて30年・・・2010年の今から振り返ると、アメリカのオーケストラの黄金時代・・・だったのかな。

オーマンディ/フィラデルフィアのすべて (日本コロムビア 1967年3月) に掲載されていた ローランド=ジェラットのエッセイ「フィラデルフィア管弦楽団」(ハイ・フィデリティ誌 1955年2月号記事から)にも書かれていたが、この当時からオーケストラの経営は綱渡り状態であったことが窺い知れるが、この「素顔のオーケストラ」でもその問題は根本解決に到っていないことが読み取れる。

そして残念ながら、フィラデルフィア管弦楽団 は現在経営危機に瀕している・・・

Philly.com - The Philadelphia Inquirer

Posted on Sat, Sep. 19, 2009

Phila. Orchestra needs $15 million

By Peter Dobrin,Inquirer Music Critic

The New York Times

「新版 クラシックCDの名盤」を読んで ― 2010年03月11日 07時30分

これも図書館で借りた本です。友人に「面白いぞ」と教えたもらった本です。

著書の一人、中野雄氏は、今年の1月31日にブログに書いた本(ウィーン・フィル 音と響きの秘密 中野 雄(文藝春秋2002年10月))の著者でしたね。

3人ともそれぞれ一家言を持っておられるようで、意見の相違も含めてなかなか面白かったですな。

福島氏 の 最近のCDの音についての疑問(マスターテープの劣化、マスタリングの際の過度な音質加工)と、LPの音の再評価(演奏家編)についての記載は興味深い。公有音源(Public Domain)の板起こし盤も積極的に取り上げており、原盤保有会社が出しているCDよりも評価されているようだ・・・全てがそうではないですが・・・

オーマンディ・ファンには残念でしょうが、オーマンディの盤は殆ど取り上げられておりません。ただ、「演奏家編」のムーティの項で、福島氏がムーティとフィラデルフィア管弦楽団のベートーヴェン全集を評価しているのと、「・・・そもそも、フィラデルフィア管弦楽団が前監督オーマンディと録音したベートーヴェン『交響曲全集』も、世間に忘れられているけど破格に素晴らしいものであった。・・・」という一文があったのは意外でしたねえ。(これも友人が教えてくれましたが・・・)

といっても、オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団のベー トーヴェン『交響曲全集』は1番・2番・4番以外はCD化されていますが、そのCDも既に入手困難になりつつある状況なのでどうしようもないのですが・・・タワーレコードがCD化してくれないかな・・・

んでは。

オーディオチェックレコードのすべて 誠文堂新光社 1976年 ― 2010年01月31日 19時00分

もう30年以上前の本ですな・・・

無線と実験別冊 オーディオ・チェックレコードのすべて

誠文堂新光社 1976年

大須のハイファイ堂でたまたまこの本を見かけて、見せてもらったら面白かったので、「これ、買えますか?」と聞いたのだが、残念ながらスタッフが資料として使っているものでお売りできないとのことであった・・・ま、そりゃそーだ。スタッフのカウンターの本棚にあった本だからねえ。

本のタイトルをメモさせてもらい、ネット上で探したら、yahooのオークションに出ていたのを見つけたので、すぐ入札、1週間後に最低価格で落札。まあまあの費用で入手出来た。良かった良かった・・・

内容はタイトル通り、当時発売されていたオーディオ・チェックレコードがメインだが、所謂チェックレコードだけではなく、オープン・リール・テープのソースや、4chレコード、ダイレクト・カッティング・レコードなども、聴き所や、どうチェックに使うか・・・という使いこなしについてもかなり突っ込んだ記事が満載である。当時の録音風景や、ディスクのカッティング・プレス工程のカラー写真が掲載されていて、ざっと眺めるだけでも楽しい。

この本に掲載されているテスト・レコードは数枚手元にある。新品で買ったり、中古で入手したり・・・なんか昔を想い出してしまうぜ・・・

さて、この本の「チェック/デモ・ディスクの紹介」の「クラシック・ディスク(2ch/モノーラル)-和田則彦」にて、オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団のディスクが2枚、取り上げられている。米Columbia録音の「幻想交響曲」(CBS/SONY SOCT-8)と「オルガン交響曲」(CBS/SONY SOCT-21)である。これは、CBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300 のディスクでもある。

和田氏によれば、このCBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300 盤ではなく、旧盤(「幻想交響曲」はCBS/SONY SONW-20095~6、又は SOCF-22003、「オルガン交響曲」はCBS/SONY SONW-20095~6、又は SOCF-220014)のディスクの方が、より低音がハイレベルでカットされている・・・とのこと。その理由は・・・

「・・・SX-68 導入の頃から CBSソニー静岡工場に”悪乗りカッティングの巨匠”がいて、米CBSからのマスター・テープに低域を減衰させてカッティングするよう補正カーヴの指定があったのを、あえてそのまま切ってのけたという神話がある。・・・(これらの盤は当時の)大賀社長も自邸装置のデモ盤に採用しておられるほどの木目状重低音音溝だ。

勿論現役SOCT(CBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300)も”直った”とはいえ、他録音の追随を許さぬが・・・。」

この話の真偽の程は今となっては?だが、なかなか興味深い話ではある。手持ちのCBS/SONY SOCT-8 と SOCT-21の溝を見ると、確かに結構キツイ溝がカットされているような感じもするし、低音の量感もなかなかのものだ。あとでCDも一緒に、ゆっくり聴いてみよう。

誠文堂新光社 1976年

大須のハイファイ堂でたまたまこの本を見かけて、見せてもらったら面白かったので、「これ、買えますか?」と聞いたのだが、残念ながらスタッフが資料として使っているものでお売りできないとのことであった・・・ま、そりゃそーだ。スタッフのカウンターの本棚にあった本だからねえ。

本のタイトルをメモさせてもらい、ネット上で探したら、yahooのオークションに出ていたのを見つけたので、すぐ入札、1週間後に最低価格で落札。まあまあの費用で入手出来た。良かった良かった・・・

内容はタイトル通り、当時発売されていたオーディオ・チェックレコードがメインだが、所謂チェックレコードだけではなく、オープン・リール・テープのソースや、4chレコード、ダイレクト・カッティング・レコードなども、聴き所や、どうチェックに使うか・・・という使いこなしについてもかなり突っ込んだ記事が満載である。当時の録音風景や、ディスクのカッティング・プレス工程のカラー写真が掲載されていて、ざっと眺めるだけでも楽しい。

この本に掲載されているテスト・レコードは数枚手元にある。新品で買ったり、中古で入手したり・・・なんか昔を想い出してしまうぜ・・・

さて、この本の「チェック/デモ・ディスクの紹介」の「クラシック・ディスク(2ch/モノーラル)-和田則彦」にて、オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団のディスクが2枚、取り上げられている。米Columbia録音の「幻想交響曲」(CBS/SONY SOCT-8)と「オルガン交響曲」(CBS/SONY SOCT-21)である。これは、CBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300 のディスクでもある。

和田氏によれば、このCBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300 盤ではなく、旧盤(「幻想交響曲」はCBS/SONY SONW-20095~6、又は SOCF-22003、「オルガン交響曲」はCBS/SONY SONW-20095~6、又は SOCF-220014)のディスクの方が、より低音がハイレベルでカットされている・・・とのこと。その理由は・・・

「・・・SX-68 導入の頃から CBSソニー静岡工場に”悪乗りカッティングの巨匠”がいて、米CBSからのマスター・テープに低域を減衰させてカッティングするよう補正カーヴの指定があったのを、あえてそのまま切ってのけたという神話がある。・・・(これらの盤は当時の)大賀社長も自邸装置のデモ盤に採用しておられるほどの木目状重低音音溝だ。

勿論現役SOCT(CBS/SONY オーマンディ 音の饗宴1300)も”直った”とはいえ、他録音の追随を許さぬが・・・。」

この話の真偽の程は今となっては?だが、なかなか興味深い話ではある。手持ちのCBS/SONY SOCT-8 と SOCT-21の溝を見ると、確かに結構キツイ溝がカットされているような感じもするし、低音の量感もなかなかのものだ。あとでCDも一緒に、ゆっくり聴いてみよう。

最近のコメント