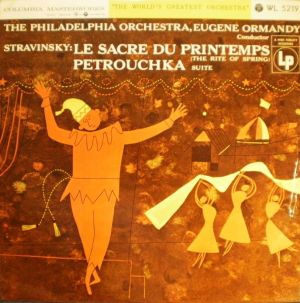

Ormandy & Philadelphia - Stravinsky's "Le Sacre du Printemps"(1955) & "Petrouchka" (1954) ― 2010年06月11日 07時20分

Stravinski : Le Sacre du Printemps, Petrouchka - suite

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

recorded 1955(Sacre), 1954(Petrouchka)

RCA Victor は既にステレオ録音に手を付け始めた頃だが、Columbia Masterworks はまだまだ・・・RCA Victor はLPでColumbia に先を越されたということもあって、ステレオへの取り組みは早かったそうな・・・

ジャケットの絵は DORIS LEE と右下に小さく表示されている。正直、あんまりいい絵とは思えないが・・・ジャケット上部の"THE WORLD'S GREATEST ORCHESTRA" がいかにも米Columbiaというかアメリカ的?なキャッチ・フレーズである。この当時の米ColumbiaのLPにはこういう文句が堂々と登場して微笑ましい。まあ、看板に偽りは無いけど・・・

ジャケット裏のデザインは"Lp"を強調した簡素なもの。ジャケット下側に

"PERMANENT" NEEDLES MAY CAUSE PERMANENT DAMAGE.

とある。この当時から「永久針」なるまがい物が横行していたのかな。その下には「永久針なんてありません」と重ねて注意を喚起している。針寿命の比較表がその右に記載されてますな・・・(そういえば、このことは以前ホームページにも書きましたワ・・・)

当時の針種類と特徴が解りやすい。

記載されているのはダイヤモンド・サファイア・オスミウムの3種類。オスミウム はwikipedia によると、

The stylus (needle) in early phonograph designs was also made of osmium, especially for 78-rpm records, until sapphire and synthetic diamond replaced the metal in later designs for 45-rpm and 33-rpm long-playing records.

だそうな。ちなみに、米Columbia はLP用のカートリッジとしてクリスタル型(圧電素子)の製品を最初に出している。今は電磁誘導タイプのMM、MCが普通だが、当時はまだまだ諸方式の評価が定まってなかったのだねえ・・・

ま、それはさておき、磁気テープによる録音もかなり安定した頃の録音である。各パートの音が結構クリアに聞こえるので、マルチマイクによる収録かな・・・結構残響が入っているので、会場もAcademy of Music ではないようだ。既に Town Hall へ移ったのかな?

手元の盤は6eyes のフラット盤。グルーヴ・ガード盤かと思ったけど、よく見るとフラット盤だった。初出は Blue Label だと思うけど、Blue Label は盤質の良くないものが多いので、6eyes の方が無難。この盤は結構傷だらけだけど、思ったよりノイズは少なく充分鑑賞に耐える。

会場の暗騒音(低域ノイズ)も良くキャッチされていて、それがしっかりと盤に刻まれている。ソロ・パートをピックアップしようしてボリューム操作をしたのか、所々超低域ノイズが増えてくる箇所がある。会場外の車のノイズも結構しっかり聞こえる。この当時は低域ノイズをカットしていなかったのかな?

肝心の演奏について、う~ん・・・流石にアンサンブルは後年のステレオ録音には及ばないけど、ぐいぐい引き込まれる推進力にはたまげた。特にペトルーシュカが録音・演奏ともにいいと思う。

ステレオ録音のペトルーシュカは1911年初版(4管編成)の抜粋版を売りにしていたが、この盤は 1947年版(3管編成) なのだろうか・・・解説にはその辺りの記載はないが、ステレオの時と同じ4管でやっているような気もする。

あと、春の祭典はどのエディションを使っているのか・・・というのが気になるところ。第2部の最後の方はエディションによってかなり印象が変わるというか・・・wikipedia によれば、

①自筆の初演版

②1921年の初版

③1929年の初版第2刷

④多くの改訂がされた1947年版

⑤さらに修正を加えて版を新たに起こした1967年版

があるそうで、この録音は1955年だから、1947年版・・・ということかな?

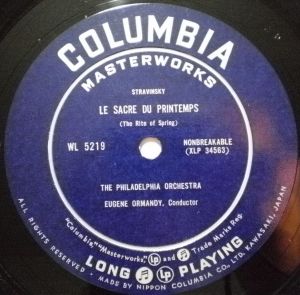

手元にはもう一枚、日本コロムビア盤がある。

WL5219 Blue Label LP

デザインは米Columbia盤をほとんどそのまんま・・・である。上部をちょっといじってるくらいかな。ペラペラの所謂ペラジャケで、米盤ジャケットの複写なのか文字がにじんで幾分精細を欠く。右下の絵描きさんの名前も消されているし・・・

後ろの解説は力が入っている。ディアギレフとストラヴィンスキー、そしてペトルーシュカの舞台写真もあるし、志鳥栄八郎氏による丁寧な解説が付されている。但し、演奏者については一切記載無し。米盤もそうだけど、当時はこんな感じなのかな・・・

レコードラベルは米Columbia と全く同じのBlue Label 。これは、日本コロムビアの川崎工場でプレスされているので、米コロムビア版と区別する意味で通称「川崎盤」と呼ばれているそうな・・・

この盤は米コロムビアから原盤を輸入してプレス・・・ではなく、テープから日本コロムビアでカットしてプレスしたもののようだ。米盤とは溝が異なるし音も違う。

盤そのものは米盤6eyesよりずっしりとして重い。しかし、見た目はそうキズがあるわけでもないのに、結構スクラッチ音は多いし、低域ノイズをカットしているようで、米盤の生々しさから後退した少々おとなしい音になっている。自動車のノイズも殆ど聞き取れない。たぶん、車のエンジン音も含めた低域ノイズは宜しくないという判断でノイズカットをしたのだろう。この辺りは日本と外国との感性の差なのかな。

久々のモノラル盤なので、Ortofon OM D25M を引っ張り出した。ヘッドシェルは Audio Technica AT-10G RD 付属のもの。 OM D25M は背が高くて、アームが前上がりになり具合が宜しくない。残念ながら、Technics SL-QX300P(オー ディオの足跡) はアームの高さを調整できないので、ヘッドシェルで対応するしかない。たまたま手元にあったAT-10G RD のヘッドシェルがちょうどいい具合で納まった。

このカートリッジは4gの針圧をかけるので、重めのシェルも幸いした。サブウェイトを使わずにゼロバランスもなんとかとれ、且つ4g加圧もO.K.。 インサイドフォースは2gマックスだけど実用上支障ないのでこれで良し。

んでは。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://boukyaku.asablo.jp/blog/2010/06/11/5153606/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。