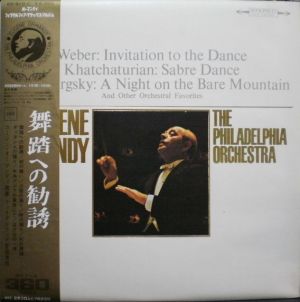

オーマンディ・フィラデルフィア管弦楽団の初来日「舞踏への勧誘」LP 1967年 ― 2010年02月25日 14時30分

さて、その移転前の2階のレコードコーナーで見つけたのがこのLP・・・

オーマンディ=フィ ラデルフィア・デラックス・アルバム 10 「舞踏への勧誘」

1967年の初来日(5月3日~5月19日)に合わせたシリーズ。番号は OS-801-C ~ OS-820-C の全20タイトル、これはその10番目のアルバム。

帯は茶色っぽく色あせているが、発売当時は金色だったと思われる。日本コロムビアの「超ステレオ360サウンド」の文字が時代を感じさせる・・・

帯の文句を抜き出すと・・・

来日記念特別セール(3月10日~6月20日)

四大特典

●オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団日本公演に御招待

●特製本「オーマンディ/フィラデルフィアのすべて」贈呈

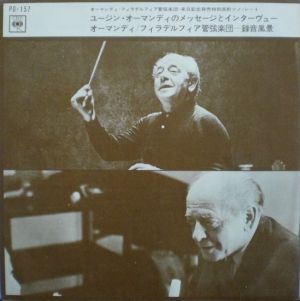

●「オーマンディからのメッセージ及び録音風景」贈呈

●30cmステレオ 1枚 贈呈

※当然のことながら、1967年(昭和42年)のことですのでとっくの昔に特典は終了してます・・・念のため。(まあ、勘違いする人がいるとは思わんけど・・・)

帯裏は特典券が付いており、これを切り取って7枚「お近くのコロムビア特約店」へ持っていくと、このシリーズのLPが1枚もらえたのである。

同封のハガキ(このLPには同じハガキが2枚同封されており、上の写真はその表裏を並べたもの)は特典抽選カードとなっており、抽選により1967年の日本公演に300名を御招待・・・いいなあ~

さらに、3月から6月までの4ヶ月間、抽選により毎月千名(計四千名)に 特製本「オーマンディ/フィラデルフィアのすべて」 が贈呈・・・

さらに、オーマンディ /フィ ラデルフィア管弦楽団 の演奏(レコード、公演、ラジオ等)を聴いた感想文を送ると、下記の賞品が・・・

・特賞(1名) コロムビアステレオ・FMマルチ・セパレーツ 5S30F≪マニア・ハニー≫

・優秀賞(3名) コロムビアステレオ・FMマルチ・卓上セパレーツ 2S30F≪マニア・ジェミナス≫

・佳作(20名) おすきなオーマンディのレコード1枚(30cmステレオ)

・参加賞(先着二千名) オーマンディ来日記念特製メッセージ入りシート・レコード。

※くどい太めの納豆売りではありませんが、当然のことながら、1967年(昭和42年)のことですのでとっくの昔に特典は終了してます・・・ホント、念のため。(ああ、いやな世の中になったなあ・・・)

この当時のコロムビア・ステレオは「マニア」という名前を付けたラインナップだったようで、これはオーディオ・マニアも満足する性能・・・というところをアピールしたのだろうか。今だったら「オタク」・・・か?それにしても「マニア・ハニー」とは・・・時代が違うとこうもネーミング・センスが変わるものだろうか・・・ねえ、ハニー?

感想文応募の締め切りは1967年5月31日、審査は、応募者を「一般」「学生」「主婦」の三分野に分けて行ったそうで、審査員は音楽評論家の村 田武雄氏、志鳥栄八郎氏、指揮者の大 町陽一郎氏の3名。

発表は1967年7月上旬、「新聞広告、コロムビア・レコード月報、レコード芸術、音楽之友、ステレオ紙上」にて行われたそうな。

その当時のレコ芸(何月号か忘れたけど、恐らく1967年の7月に刊行されたもの)の広告に掲載されたその感想文(なんと43年前!)を読むと、何と純粋に感動を綴っているのだろうと感心すると同時に、ひねた音楽評論家や我が身の音楽の聴き方について思わず反省させられてしまった次第・・一読の価値あり。図書館なりで探して読んで下さいな。

このLPは解説もしっかりしている。曲目解説はジャケット裏面に記載されており、加えて"THE ART OF EUGENE ORMANDY"というLPジャケットとほぼ同じ大きさの解説書がジャケット内に封入されている。Emily Coleman による "Eugene Ormandy : Top Man of the Top Orchestra"と多くの貴重な写真、そしてそれまで初演した主要な曲目リスト等・・・カラーではないが、内容が充実した解説である読んで楽しめるものになっている。最近のCDアルバムに一番欠けているものは、このような手間暇かけた解説だと思う。手間と時間を惜しんで製品を早く出すことだけを考えていると、某国某自動車製造会社のような羽目に陥ることを肝に銘じておく必要がある・・・ナンチャッテ。

Message from Mr.Eugene Ormandy

Interview (Town Hall, Philadelphia 1966.12.28)

Side 2

Recording Session(1966.12.15)

さて、1面の最初はマエストロからのメッセージです。短いので全文を記載します。

Message from Mr. Eugene Ormandy

Hello people of Japan. My name is Eugene Ormandy. The Philadelphia Orchestra and I are looking forward with happy anticipation to a visit of your great county and make music for your great audiences.

I'm happy to tell you that I have just learned that a Nipponese Columbia Record is

going to release in Feburyary and March, thirty or forty of the Philadelphia Orchestra's latest records. I hope you will be acquainting yourselves with our music making and with our records even before we arrive in your wonderful country.

マエストロ本人が考えたか日本コロムビアが考えたかどうかは定かではありませんが、直英訳調のぎこちない?英語が、ファン・サービスを怠らないマエストロの様子を伝えておりますなあ・・・

1面のトラック2はインタビュー、これは興味い内容です。例えば「私は、契約によってヨーロッパの3つのオーケストラを指揮することが許されています。・・・」というのは どういう契約なのかはよく分かりませんが・・・。また、ロンドン響と入れた「新世界」の件や、初演間もないクック版のマーラーの10番交響曲についてのロンドン響との公演や音楽研究会(Workshop)についても・・・

その他、日本公演のプログラムを決める過程などを事細かに話しており、招聘者の立場に配慮したプログラム作りなど、これまたマエストロの気遣いのを垣間見ることが出来ます。なんにせよ、この録音のマスターテープが残っているとは到底思えないので、貴重な1枚と言えるでしょう。

2面は、リムスキー=コルサコフのオペラ「ムラーダ」から「貴族たちの行列」の録音風景を収録したものです。Thomas Frost とのやり取りが聞けてこれもなかなか面白いものです。どんな感じかというと、

maestro(以下、E.O.):えー、Tom、どんな具合だい?

Thomas Frost(以下、T.F.):結構です。バディに頼みたいんだけど、右のトランペットのマイクを低くしてくれないか?

E.O.:トランペットの3番って、どの?

T.F.:ええ、ギル・ジョンソンです、3番の。

E.O.:ギル・ジョンソン?

T.F.:マイクロフォンを低くしてくれませんか?

E.O.:気に入るようにしてくれないか?静かに。それでは、トランペット3本だけ。始めから・・・・

という具合で録音が進んでいきます。ちなみに「貴族たちの行列」はこのCDで聴けます。Essential Classics SBK62647 "Russian Orchestra Works"にも収録されていますが、こちらのMasterworks Expanded Edition 盤の方が鮮明な音になっているようですが・・・

中古屋でこの日本コロムビア/CBS オーマンディ=フィ ラデルフィア・デラックス・アルバム シリーズを見かけたら、ゲットするのも悪くないかも・・・んでは。

コメント

_ 四日市のオーマンディファン ― 2010年03月10日 15時37分

_ りん ― 2010年03月11日 06時59分

このLPはシングル・ジャケットですが、来日記念盤ということで、解説などかなりしっかりした作りで、読み物としても楽しめます。娯楽の少ない時代でオーディオやLPは高級品だったでしょうから、今のCDとは企画・製作への力の入れ方がまるで違ったのでしょうね。ジャケットやレコードの状態も大変良好で、きっと大切に聴いていたのでしょう。アメリカなどLPは消耗品扱いで、この年代のLPなどアメリカ盤の中古で買うと酷い状態のものが多いのですが・・・

このシリーズのLPはヤフオクでもちょくちょく見かけるので、結構沢山売れていたと思います。特典付きというのも購買意欲向上に一役買っていたのでしょうね。手に取って中身を見るまで私もこのシリーズのLPのことは詳しく知りませんでした。

オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団のステレオ音源はほとんどCD化されていますが、それでも、当時のLPは結構面白い解説とか興味深い内容が記載されていることがあるので、中古屋さんで見かけたら手に取って確認して内容が面白ければ買ってます。当時の解説はCD化の際に収録されることはそう多くないので・・・

ネットやCDで手軽に音楽を聴ける時代ですが、パッケージ商品として楽しめるLPも捨てたモノでは無いと思いますよ。では。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://boukyaku.asablo.jp/blog/2010/02/25/4907185/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

そうですね、LPレコードというのは、作り手もそれなりの工夫が出来るので、面白かったですね。私は、1967年は8歳でしたので当然このレコードのことは知りませんし、コレクターでもないので、存在さえ知りませんでしたが、このようなレコードは今後作られることはないでしょうから、貴重ですね。では失礼します。