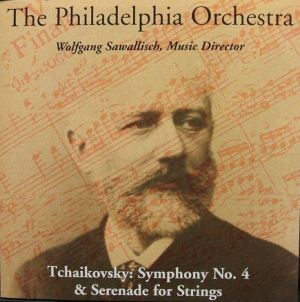

Sawallisch & Philadelphia -Tchaikovsky Symphony no.4 & Serenade for Strings at Academy of Music,Philadelphia, 1997 ― 2013年03月02日 10時45分

サヴァリッシュの訃報に接してこのCDを引っ張り出して聴いて、このブログを書いてます・・・

Tchaikovsky : Symphony No.4 & Serenade for Strings

Wolfgang Sawallisch/ /The Philadelphia Orchestra

recorded at Academy of Music, Philadelphia

CD POA (P)1998

残念ながら、サヴァリッシュの実演は聴けず終いに終わってしまったが・・・フィラデルフィアとの録音(CD)もあんまり聴いてないなあ・・・これからゆっくり聴きましょうか・・・

ちなみにこのCD、たまたまebayで見つけて購入したもの。フィラデルフィアの音楽アカデミーにおけるライブ録音。

では。

Wolfgang Sawallisch/ /The Philadelphia Orchestra

recorded at Academy of Music, Philadelphia

CD POA (P)1998

残念ながら、サヴァリッシュの実演は聴けず終いに終わってしまったが・・・フィラデルフィアとの録音(CD)もあんまり聴いてないなあ・・・これからゆっくり聴きましょうか・・・

ちなみにこのCD、たまたまebayで見つけて購入したもの。フィラデルフィアの音楽アカデミーにおけるライブ録音。

では。

Ormandy & The philadephia orchestra, Columbia Masterworks音源3アルバムCD化 ― 2013年03月17日 10時35分

久々の Ormandy & Philadelphia CD化情報です。

Sony Classical Originals より、初CD化の音源を含むCDアルバム3枚が4月9日に発売されるそうです。以下、Sony Music Shop より(ブログ管理人により一部追記修正)

------------------------------------------

SONY CLASSICAL/8876545300-2(タワレコ・HMV)

The Strings Of The Philadelphia Orchestra Play Eine Kleine Nachtmusik

モーツァルト:セレナード第13番ト長調 K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番からアリア

コレッリ:合奏協奏曲Op.6-8「クリスマス協奏曲」

メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲Op.20~スケルツォ

1959年ステレオ

初出Lp 米Columbia Masterworks MS6081

Sony Classical Originals より、初CD化の音源を含むCDアルバム3枚が4月9日に発売されるそうです。以下、Sony Music Shop より(ブログ管理人により一部追記修正)

------------------------------------------

SONY CLASSICAL/8876545300-2(タワレコ・HMV)

The Strings Of The Philadelphia Orchestra Play Eine Kleine Nachtmusik

モーツァルト:セレナード第13番ト長調 K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番からアリア

コレッリ:合奏協奏曲Op.6-8「クリスマス協奏曲」

メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲Op.20~スケルツォ

1959年ステレオ

初出Lp 米Columbia Masterworks MS6081

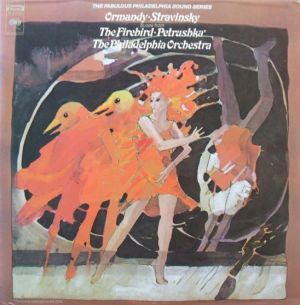

SONY CLASSICAL/8876545431-2(タワレコ・HMV)

ストラヴィンスキー 3大バレエ曲

「春の祭典」1955年モノラル,「ペトルーシュカ」組曲 1964年ステレオ,「火の鳥」(1919年版)1967年ステレオ※

※「火の鳥」は初CD化。

「春の祭典」初出Lp 米Columbia Masterworks ML5030

SONY CLASSICAL/8876545424-2(タワレコ・HMV)

ベートーヴェン(ピアノ:ルドルフ・ゼルキン)

ピアノ協奏曲第1番(1954年モノラル)

ピアノ協奏曲第3番(1953年モノラル)

※初CD化アルバム

初出Lp(1番) 米Columbia Masterworks ML4914

初出Lp(3番) 米Columbia Masterworks ML4738

ベルリン・b-sharpスタジオでマスタリング。最新DSDマスタリングとSBM(スーパー・ビット・マッピング)を併用、

通常CD再生に最適になるような音質信号処理を行うことにより、名盤が新鮮なサウンドで蘇ります。

------------------------------------------

Columbia Masterworksの「火の鳥」は1985年発売の「オーマンディ名曲ベスト30」LP(15AC1714)にてディジタル・リマスタリング音源(16bit,44.1kHz)を使用してプレスされていましたが、結局現在に至るまでCD化されませんでした・・・

1985年(16bit,44.1kHz)と今回2013年(DSDとSBM)のリマスタリングとどちらが良いのか興味深いところです。前回と比較して、マスター・テープの劣化(28年経過)が気になりますが・・・

以上、取り急ぎ・・・

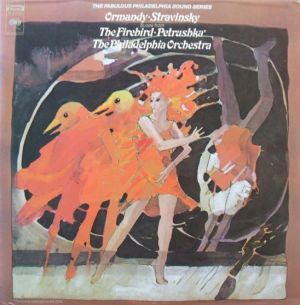

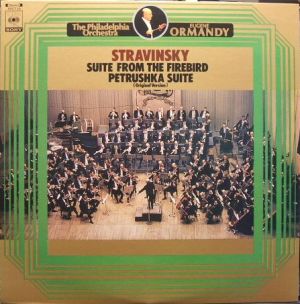

Ormandy & Philadelphia - Stravinsky's Suite from The Firebird ― 2013年03月17日 16時20分

CBS/SONY 「オーマンディ名曲ベスト30」 vol.14

15AC1714 (P)1974

Stravinsky

Suite from L'oiseau de feu , Suite from Petrushka

15AC1714 (P)1974

Stravinsky

Suite from L'oiseau de feu , Suite from Petrushka

このシリーズはGray Label (CBS・ソニー 盤ですが)が使われている。

何故この盤を探していたかというと・・・「ペトルーシュカ」(ステレオ録音)は CD(Sony Classical Essential Classics SBK 47664、カップリングされている「火の鳥」はセル指揮クリーヴランド管弦楽団のもの)で聴けるのだが、この「火の鳥」は1985年にオリジナル・マスター(恐らく4track Ampex Recorder)からディジタル・リマスタリングのLp(つまりこの盤)が発売されているにもかかわらず、今までCD化されていない為、Lpで聴くより方法が無かった。

このシリーズ、ジャケットには音源についての記載は無いのだが、付属の帯に

「豊麗なフィラデルフィア・サウンドの黄金時代を築いたユージン・オーマンディの名演・名録音・ベスト30。オリジナル・アナログ・テープ→ディジタル・マスタリングした新カッティングにより一層鮮明なサウンドが聴かれる。」

との記載があり、そのリカットの音に期待したのだ。ディジタル・マスタリング以前のLpで入手が容易な盤として下記の国内盤がある。

何故この盤を探していたかというと・・・「ペトルーシュカ」(ステレオ録音)は CD(Sony Classical Essential Classics SBK 47664、カップリングされている「火の鳥」はセル指揮クリーヴランド管弦楽団のもの)で聴けるのだが、この「火の鳥」は1985年にオリジナル・マスター(恐らく4track Ampex Recorder)からディジタル・リマスタリングのLp(つまりこの盤)が発売されているにもかかわらず、今までCD化されていない為、Lpで聴くより方法が無かった。

このシリーズ、ジャケットには音源についての記載は無いのだが、付属の帯に

「豊麗なフィラデルフィア・サウンドの黄金時代を築いたユージン・オーマンディの名演・名録音・ベスト30。オリジナル・アナログ・テープ→ディジタル・マスタリングした新カッティングにより一層鮮明なサウンドが聴かれる。」

との記載があり、そのリカットの音に期待したのだ。ディジタル・マスタリング以前のLpで入手が容易な盤として下記の国内盤がある。

米Columbia

Masterworks

The Fabulous Philadelphia Sound Series M31632

((C)(P)1972, StereoLP Gray Label

録音は1967年だが発売は1972年・・・つまり、オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団がRCA Red Sealに移籍してから発売されたLp。

The Fabulous Philadelphia Sound Series M31632

((C)(P)1972, StereoLP Gray Label

録音は1967年だが発売は1972年・・・つまり、オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団がRCA Red Sealに移籍してから発売されたLp。

比較にもう一度国内盤(CBS・ソニー盤)ラベルを。 こちらは一つ目?。Columbia(CBS,CBS・ソニー)のラベルについて興味のある方はコチラをどうぞ。

さて、「火の鳥」について、3枚のLp盤面を一見して解るのは、米Columbia Masterworks盤とCBS/SONY 「オーマンディ 音の饗宴1300」 盤が最後のクライマックスをラベル面近くかなり内周部で切り込んでいるのに対して、このCBS/SONY 「オーマンディ名曲ベスト30」盤はラベルからかなり離れた所で切っている、つまりクライマックスを可能な限り内周歪みの少ない音で聴かせようと配慮しているのだ。確かに、米盤と音の饗宴1300盤よりもクライマックスの音(特にブラス)は荒れずにクリアに聴こえる。「火の鳥」は静かなところが多いので、全体のレベルを落とさずに溝を詰めることで実現出来たのだろう。「ペトルーシュカ」はその点3枚ともそう大きな相違は無かった。

併録されている「ペトルーシュカ」は通常演奏される1919年版(2管編成)ではなく、1911年初版(4管編成)をベースにした抜粋版だが、この「火の鳥」は使用しているスコア(版)について特に記載が無い。構成は1919年組曲版だが4管編成で演奏していると思われるので、

(1)1919年組曲版をベースに4管編成に拡大した

(2)1910年全曲版(4管編成)か1911年組曲版(4管編成)のスコアから抜粋して1919年組曲版構成とした

(3)(1)と(2)を適宜組み合わせて構成した

これは各版のスコアをにらめっこしながら聴かないと解らないが、「魔王カスチェイの凶悪な踊り」ではトロンボーンのグリッサンド(1919年組曲版で追加)が聴かれるから、ベースは1919年版ではないかなと思うけど、トロンボーンのグリッサンドだけ追加するという手もあるからコレだけでは確定は出来ない・・・終曲ではホルンのグリッサンド追加とかの独自の変更も加えているし・・・

「火の鳥」は前半部分の静かな部分に精緻なスコアリングが為されているので、本当は全曲版で聴きたいのだが、オーマンディは全曲版を録音しなかった。まあ、1960年代後半で「火の鳥」全曲がそう売れるとは思えないので仕方が無いのだが・・・

さて、「火の鳥」について、3枚のLp盤面を一見して解るのは、米Columbia Masterworks盤とCBS/SONY 「オーマンディ 音の饗宴1300」 盤が最後のクライマックスをラベル面近くかなり内周部で切り込んでいるのに対して、このCBS/SONY 「オーマンディ名曲ベスト30」盤はラベルからかなり離れた所で切っている、つまりクライマックスを可能な限り内周歪みの少ない音で聴かせようと配慮しているのだ。確かに、米盤と音の饗宴1300盤よりもクライマックスの音(特にブラス)は荒れずにクリアに聴こえる。「火の鳥」は静かなところが多いので、全体のレベルを落とさずに溝を詰めることで実現出来たのだろう。「ペトルーシュカ」はその点3枚ともそう大きな相違は無かった。

併録されている「ペトルーシュカ」は通常演奏される1919年版(2管編成)ではなく、1911年初版(4管編成)をベースにした抜粋版だが、この「火の鳥」は使用しているスコア(版)について特に記載が無い。構成は1919年組曲版だが4管編成で演奏していると思われるので、

(1)1919年組曲版をベースに4管編成に拡大した

(2)1910年全曲版(4管編成)か1911年組曲版(4管編成)のスコアから抜粋して1919年組曲版構成とした

(3)(1)と(2)を適宜組み合わせて構成した

これは各版のスコアをにらめっこしながら聴かないと解らないが、「魔王カスチェイの凶悪な踊り」ではトロンボーンのグリッサンド(1919年組曲版で追加)が聴かれるから、ベースは1919年版ではないかなと思うけど、トロンボーンのグリッサンドだけ追加するという手もあるからコレだけでは確定は出来ない・・・終曲ではホルンのグリッサンド追加とかの独自の変更も加えているし・・・

「火の鳥」は前半部分の静かな部分に精緻なスコアリングが為されているので、本当は全曲版で聴きたいのだが、オーマンディは全曲版を録音しなかった。まあ、1960年代後半で「火の鳥」全曲がそう売れるとは思えないので仕方が無いのだが・・・

「火の鳥」はRCA Red Sealの1973年録音がありこちらも良いのだが、この1967年Columbia Masterworks盤も素晴らしいので、今回のCD化はファンにとって朗報と言えるだろう。

ディジタル・リマスタリングのLp(CBS/SONY 「オーマンディ名曲ベスト30」)は1985年にオリジナル・マスターから16bit,44.1kHzでサンプリング・リミックスされたものだが、発売予定のCDはベルリン・b-sharpスタジオでDSDマスタリングとSBMでCD化するとのこと。前回と比較して、マスター・テープの劣化(1985年より28年経過)が気になりますが・・・出来れば、このLpの16bit,44.1kHzの音源もCDで聴いてみたいモノである。

では。

春分の日にヴィヴァルディの四季を聴く・・・ ― 2013年03月20日 08時10分

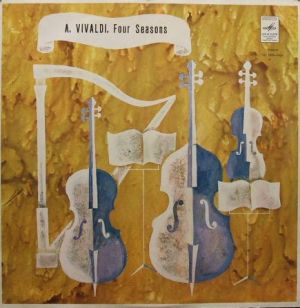

露Melodia 33CM 0293-4(a)

Vivaldi Four Seasons

R. Varshai/Moscow Chamber Orchestra

E.Smirnov(solo violin)

中古レコード屋さんのエサ箱から拾ったLp。ビニルのインナースリーヴから引っ張り出したLpはカビだらけ・・・

まず、ラベル面のカビをウェット・ティッシューで拭く・・・水性塗料みたいで、ティッシューが少々青くなる・・・その後、レイカのバランス・ウォッシャーでクリーニングしたらピカピカになった。殆どプレイされていない盤のようだ。

Vivaldi Four Seasons

R. Varshai/Moscow Chamber Orchestra

E.Smirnov(solo violin)

中古レコード屋さんのエサ箱から拾ったLp。ビニルのインナースリーヴから引っ張り出したLpはカビだらけ・・・

まず、ラベル面のカビをウェット・ティッシューで拭く・・・水性塗料みたいで、ティッシューが少々青くなる・・・その後、レイカのバランス・ウォッシャーでクリーニングしたらピカピカになった。殆どプレイされていない盤のようだ。

露Melodia 33CM 0293-4(a) Label

ステレオ・レコードだから1960年代後半か~80年代の録音・プレスと思うけど、収録場所・日時の記載が無いので不明。

音は金属的で低音不足。プレスの質もあまり良いとは言えない。常時ハム音が聴こえる。テープに元々入っているのか、カッティング時に混入したのか・・・

演奏そのものはゆったりしていてなかなかいい。

ステレオ・レコードだから1960年代後半か~80年代の録音・プレスと思うけど、収録場所・日時の記載が無いので不明。

音は金属的で低音不足。プレスの質もあまり良いとは言えない。常時ハム音が聴こえる。テープに元々入っているのか、カッティング時に混入したのか・・・

演奏そのものはゆったりしていてなかなかいい。

きっと、四季がブームになった頃に録音されたのだろう・・・

春分の日にヴィヴァルディの四季を聴く・・・その2 ― 2013年03月20日 09時00分

ついでにもう1枚・・・

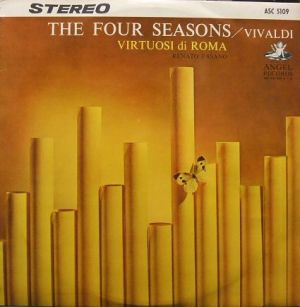

東芝音楽工業/ANGEL ASC5109

Vivaldi Four Seasons

Renato Fasano/Virtuosi de ROMA

これも中古レコード屋さんのエサ箱から拾ったLp・・・ジャケットもLpも割と綺麗。

Vivaldi Four Seasons

Renato Fasano/Virtuosi de ROMA

これも中古レコード屋さんのエサ箱から拾ったLp・・・ジャケットもLpも割と綺麗。

東芝音楽工業のRecording Angelが時代を感じさせる・・・

解説によると・・・

「君たちは偉大なアンサンブルだ。君たちの演奏は私にこの上ない喜びを与えてくれた」-A.トスカニーニ

第4回大阪国際フェスティヴァルに参加したそうだが・・・現在も活動しているかどうかは知らない・・・

解説によると・・・

「君たちは偉大なアンサンブルだ。君たちの演奏は私にこの上ない喜びを与えてくれた」-A.トスカニーニ

第4回大阪国際フェスティヴァルに参加したそうだが・・・現在も活動しているかどうかは知らない・・・

ステレオ時代のラベル。如何にもステレオでカッティングされていますといったラベル・デザイン。ビニルにカーボンを入れずに赤い顔料と耐電防止剤をブレンドした"Ever Clean Records"所謂「赤盤」である。このLpはノイズが多い・・・

この盤もハム音が聴こえるなあ・・・

この盤もハム音が聴こえるなあ・・・

演奏は、イ・ムジチ(アーヨ盤)に似ているような・・・

久々に春の祭典を聴く・・・ ― 2013年03月20日 12時10分

春分の日だから春にちなんだ曲を・・・

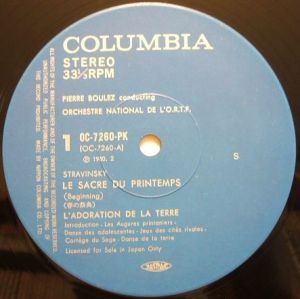

日本コロムビア 新選・名曲ギャラリー・10

OC-7260-PK (P)1980・2

I. Stravinsky

Le Sacre du Printenps et Quatre études

Pierre Boulez/Orchestre National de L'O.R.T.F.

1963年6月20日と22日 パリにて収録

1963年度ADFディスク大賞・受賞の録音。

当時、Robespierre Boulez などと揶揄された御仁もすっかり丸くなってしまったなあ・・・なんて。

このLp、なんといっても、自分のなけなしのお小遣いをはたいて買った初めてLpだから今でも手元にある。これは 日本コロムビア 新選・名曲ギャラリー という1300円の廉価盤。日本に悪税が導入される前である。帯には、

①世界の名曲の数々を、世界一流の演奏家の名演で・・・

②完全なステレオ録音

③お買い求めやすい価格・・・\1,300

という売り文句が書かれてる。全30枚のシリーズ。恐らく日本コロムビア のLp最後の廉価盤・名曲シリーズであろう。

ジャケット写真はどっかの草原(草むら、雑草?)の写真をテキトーに彩色したクラシック廉価盤特有のもの。これでも昔は感動したんだよなあ・・・

久々に引っ張り出したらカビていたので、またまたレイカのバランスウォッシャーでクリーニングしてターンテーブルへ・・・

OC-7260-PK (P)1980・2

I. Stravinsky

Le Sacre du Printenps et Quatre études

Pierre Boulez/Orchestre National de L'O.R.T.F.

1963年6月20日と22日 パリにて収録

1963年度ADFディスク大賞・受賞の録音。

当時、Robespierre Boulez などと揶揄された御仁もすっかり丸くなってしまったなあ・・・なんて。

このLp、なんといっても、自分のなけなしのお小遣いをはたいて買った初めてLpだから今でも手元にある。これは 日本コロムビア 新選・名曲ギャラリー という1300円の廉価盤。日本に悪税が導入される前である。帯には、

①世界の名曲の数々を、世界一流の演奏家の名演で・・・

②完全なステレオ録音

③お買い求めやすい価格・・・\1,300

という売り文句が書かれてる。全30枚のシリーズ。恐らく日本コロムビア のLp最後の廉価盤・名曲シリーズであろう。

ジャケット写真はどっかの草原(草むら、雑草?)の写真をテキトーに彩色したクラシック廉価盤特有のもの。これでも昔は感動したんだよなあ・・・

久々に引っ張り出したらカビていたので、またまたレイカのバランスウォッシャーでクリーニングしてターンテーブルへ・・・

日本コロムビア 洋楽クラシックのラベル。子ども向けの黄色いラベルとは違い大人デザインである。

この演奏を初めて聴いた時の強烈な印象は忘れられない。今聴いても衝撃的だ。ハイファイ録音とは言えないが、管楽器(木管・金管)の妖しいまでの音色と今ひとつ?の録音が特異な雰囲気を醸し出している。ピッチもかなり高めだ・・・トランペットのヒステリックな叫び、ホルンのまろやかな響きはこの盤独特のサウンドである。

木管をオン・マイクでピック・アップしている部分では、当時の楽器は現在の楽器とは別物であることがよく解る。

併録されている「管弦楽のための四つの練習曲」は「弦楽四重奏のための三つの小品」(1914年)に「ピアノラの為の練習曲」(1917年)からの1曲を加えて1929年に管弦楽化した曲だそうな。なかなかユカイな曲である。

この録音、日本コロムビア 盤には原盤の記載が無い。米Nonesuch H-71903 には A TONO(Zurich) Production とあるから、ここが原盤供給しているのだろうか・・・

この演奏を初めて聴いた時の強烈な印象は忘れられない。今聴いても衝撃的だ。ハイファイ録音とは言えないが、管楽器(木管・金管)の妖しいまでの音色と今ひとつ?の録音が特異な雰囲気を醸し出している。ピッチもかなり高めだ・・・トランペットのヒステリックな叫び、ホルンのまろやかな響きはこの盤独特のサウンドである。

木管をオン・マイクでピック・アップしている部分では、当時の楽器は現在の楽器とは別物であることがよく解る。

併録されている「管弦楽のための四つの練習曲」は「弦楽四重奏のための三つの小品」(1914年)に「ピアノラの為の練習曲」(1917年)からの1曲を加えて1929年に管弦楽化した曲だそうな。なかなかユカイな曲である。

この録音、日本コロムビア 盤には原盤の記載が無い。米Nonesuch H-71903 には A TONO(Zurich) Production とあるから、ここが原盤供給しているのだろうか・・・

ノンサッチのラベル。ちなみに、この盤はオフ・センターが甚だしく船酔いしそうな程ワウってしまう。日本じゃたぶん通らないようなプレス・ミスでもオーケーな当時の大らかなアメリカ・プレス。

久々に懐かしい盤を引っ張り出してしまった・・・春だから・・・

久々に懐かしい盤を引っ張り出してしまった・・・春だから・・・

ドイツ・シャルプラッテン(Deutsche Shallplatten)のLpを引っ張り出して聴く・・・ ― 2013年03月21日 06時30分

失われた響きを求めて・・・かな・・・

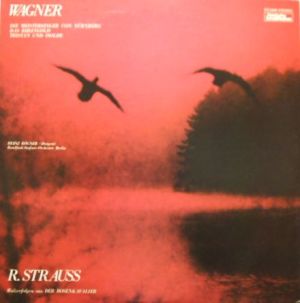

徳間音楽工業/Deutsche Shallplatten ET-5008

Seite 1:R.Wagner

Vorspiel zu Die Meistersinger von Nürnberg

Vorspiel zu Das Rheingold

Vorspiel zu Tristan und Isolde

Seite2:R.Strauss

Walzerfolgen aus Der Rosenkavalier

Walzerfolgen des 1 und 2 Aktes

Walzerfolgen des 3 Aktes

Heinz_Rögner/Rundfunks-Sinfonie-Orchester Berlin

美音に陶然と酔い痴れる・・・というか・・・オフ・マイクによるオーケストラのまろやかな響きにひたすら耳を傾けるべし・・・ですな。オケのチューニングはかなり高め。当時のウィーン・フィルもそうみたいだけど、東独のオケのチューニングはかなり高めのような・・・

CDはKing Records HYPER REMASTERING Deutsche Schallplatten BEST(1期~6期 全120枚) KICC-9473 にて入手可能。SACD(avex-classics AVCL-25296)は入手困難なようだ・・・

徳間音楽工業とDeutsche Shallplattenについては、クラシックジャーナル 028号(2007年11月)とLPレコード再発見(山口克己 誠文堂新光社 2003年10月)が参考になるだろう。一読をお薦めする。

Seite 1:R.Wagner

Vorspiel zu Die Meistersinger von Nürnberg

Vorspiel zu Das Rheingold

Vorspiel zu Tristan und Isolde

Seite2:R.Strauss

Walzerfolgen aus Der Rosenkavalier

Walzerfolgen des 1 und 2 Aktes

Walzerfolgen des 3 Aktes

Heinz_Rögner/Rundfunks-Sinfonie-Orchester Berlin

美音に陶然と酔い痴れる・・・というか・・・オフ・マイクによるオーケストラのまろやかな響きにひたすら耳を傾けるべし・・・ですな。オケのチューニングはかなり高め。当時のウィーン・フィルもそうみたいだけど、東独のオケのチューニングはかなり高めのような・・・

CDはKing Records HYPER REMASTERING Deutsche Schallplatten BEST(1期~6期 全120枚) KICC-9473 にて入手可能。SACD(avex-classics AVCL-25296)は入手困難なようだ・・・

徳間音楽工業とDeutsche Shallplattenについては、クラシックジャーナル 028号(2007年11月)とLPレコード再発見(山口克己 誠文堂新光社 2003年10月)が参考になるだろう。一読をお薦めする。

ストラヴィンスキー「火の鳥」とムソルグスキー「展覧会の絵」 ― 2013年03月22日 05時00分

オーマンディ&フィラデルフィアによる1953年録音の「火の鳥」「展覧会の絵」です。

米Columbia

Masterworks ML4700(6eyes Label Monophonic LP)

Stravinsky : Suite from L'oiseau de feu

Mussorgsky-Ravel : Pictures at an Exhibition

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

recorded 1953 at town hall, philadelphia

「火の鳥」「展覧会の絵」がLp片面ずつに入ってます。当時の最新技術である「ヴァリアブル・ピッチ」がこの長時間収録を可能にしたのでしょう。Lpジャケットの解説にもこの「ヴァリアブル・ピッチ」についての解説があります。

Stravinsky : Suite from L'oiseau de feu

Mussorgsky-Ravel : Pictures at an Exhibition

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

recorded 1953 at town hall, philadelphia

「火の鳥」「展覧会の絵」がLp片面ずつに入ってます。当時の最新技術である「ヴァリアブル・ピッチ」がこの長時間収録を可能にしたのでしょう。Lpジャケットの解説にもこの「ヴァリアブル・ピッチ」についての解説があります。

ML4700 解説(下の方に「ヴァリアブル・ピッチ」の解説がある)

当時としてはかなりの「ハイファイ録音」でしょう。バス・ドラムの一撃・ブラスの咆哮など、今聴いてもかなりのレベルで収録・カッティングされています。磁気テープによる収録に切り替わってかなり安定した頃の録音でしょうか・・・会場の残響からして、それまでのデッドなAcademy of Music ではなくtown hallの収録と思われます。(ハントのディスコグラフィにも収録はtown hallと記載されています)

演奏は、ステレオ時代とことなりグイグイと押す推進力が前面で出てます。モノラル収録の「春の祭典」「火の鳥」「ペトルーシュカ」のうち「春の祭典」はCD化されましたが、「火の鳥」「ペトルーシュカ」もこのまま埋もれさすには惜しい演奏です。

ちなみに、「火の鳥」の使っている版については3種類とも大きな違いはなさそうです。

当時としてはかなりの「ハイファイ録音」でしょう。バス・ドラムの一撃・ブラスの咆哮など、今聴いてもかなりのレベルで収録・カッティングされています。磁気テープによる収録に切り替わってかなり安定した頃の録音でしょうか・・・会場の残響からして、それまでのデッドなAcademy of Music ではなくtown hallの収録と思われます。(ハントのディスコグラフィにも収録はtown hallと記載されています)

演奏は、ステレオ時代とことなりグイグイと押す推進力が前面で出てます。モノラル収録の「春の祭典」「火の鳥」「ペトルーシュカ」のうち「春の祭典」はCD化されましたが、「火の鳥」「ペトルーシュカ」もこのまま埋もれさすには惜しい演奏です。

ちなみに、「火の鳥」の使っている版については3種類とも大きな違いはなさそうです。

ML4700(6eyes Label)

初出LpはBlue Label のフラット盤でしょうが、手持ちは6eyesのグルーヴ・ガード盤。Blue Label のフラット盤は状態の良いのが少ないので、6eyesのグルーヴ・ガード盤の方が(私の聞いた範囲では)良いですね。

では。

初出LpはBlue Label のフラット盤でしょうが、手持ちは6eyesのグルーヴ・ガード盤。Blue Label のフラット盤は状態の良いのが少ないので、6eyesのグルーヴ・ガード盤の方が(私の聞いた範囲では)良いですね。

では。

ブラームスのピアノ協奏曲第2番 ― 2013年03月23日 07時40分

土曜日の朝は久々にブラームスでも聴こうか・・・

米Columbia

Masterworks ML5117(6eyes Label Monophonic LP)

Brahms : Piano Concerto No.2

Rudolf Serkin(piano)

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

recorded 1956 at broadwood Hotel, philadelphia

(収録年と会場はハントのディスコグラフィより)

1960年のステレオ録音はCD化されているが、このモノラル盤もなかなかいいですよ・・・

Brahms : Piano Concerto No.2

Rudolf Serkin(piano)

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

recorded 1956 at broadwood Hotel, philadelphia

(収録年と会場はハントのディスコグラフィより)

1960年のステレオ録音はCD化されているが、このモノラル盤もなかなかいいですよ・・・

ML5117(6eyes Label)

米Columbia Masterworks のモノラルLpからステレオLpに移行する前の "360" SOUND ロゴ。これはステレオLpに移行して暫くしてまた使われることになるが・・・

米Columbia Masterworks のモノラルLpからステレオLpに移行する前の "360" SOUND ロゴ。これはステレオLpに移行して暫くしてまた使われることになるが・・・

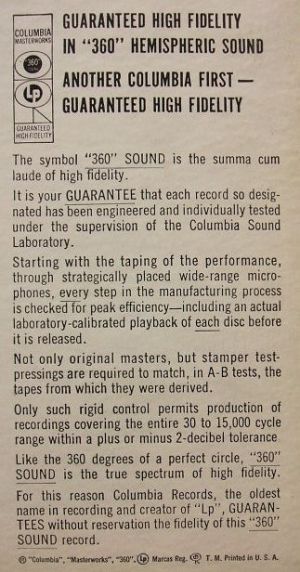

Columbia

Masterworks "360" SOUND & Eye "Lp" Logo

技術的な「売り文句」がしっかりと並んでいる・・・Guranteed High Fidelity in "360" Hemispheric Sound ・・・ 要は拡がりのある音が楽しめますよ・・・ということかね・・・

技術的な「売り文句」がしっかりと並んでいる・・・Guranteed High Fidelity in "360" Hemispheric Sound ・・・ 要は拡がりのある音が楽しめますよ・・・ということかね・・・

Columbia

Masterworks

Guranteed High Fidelity in "360" Hemispheric Sound

当時のインナー・スリーヴ。Lpの取扱方法とレコード針の種類(ダイヤモンド・サファイア・オスミウム)についての解説がなかなか面白い。

Guranteed High Fidelity in "360" Hemispheric Sound

当時のインナー・スリーヴ。Lpの取扱方法とレコード針の種類(ダイヤモンド・サファイア・オスミウム)についての解説がなかなか面白い。

では。

CBS・ソニー Szell Memorial Album 10 モーツァルト交響曲集 2枚組Lp ― 2013年03月23日 08時50分

ジョージ・セルのメモリアル・アルバムを・・・

CBS・ソニー George Szell Memorial Alubum 10

SONS 30136-7

Mozart : Symphonies Nos. 35"Haffner",39,40,41"Jupiter"

George Szell/The Cleveland Orchestra

ダブル・ジャケット、布張りの贅沢な作りで、アルバム中央にはジョージ・セルの写真(勿論印刷ではあるが)が貼り付けてある。このアルバムは「セル・メモリアル・アルバム 10」とあるので、かなりのシリーズ物だと思うが全容は知らない。

ジョージ・セルは1970年7月30日に亡くなっているので、1970年後半か1971年あたりに発売されたLpかと思うが、(P)(C)の年表示記載が無いので何とも言えない・・・

SONS 30136-7

Mozart : Symphonies Nos. 35"Haffner",39,40,41"Jupiter"

George Szell/The Cleveland Orchestra

ダブル・ジャケット、布張りの贅沢な作りで、アルバム中央にはジョージ・セルの写真(勿論印刷ではあるが)が貼り付けてある。このアルバムは「セル・メモリアル・アルバム 10」とあるので、かなりのシリーズ物だと思うが全容は知らない。

ジョージ・セルは1970年7月30日に亡くなっているので、1970年後半か1971年あたりに発売されたLpかと思うが、(P)(C)の年表示記載が無いので何とも言えない・・・

福原信夫氏による「マエストロ、ジョージ・セルの思い出」

この解説が無かったら、たぶんこのLpを買うことは無かっただろう・・・大崎滋生氏による2ページの作品解説もなかなか読み応えがある。

この解説が無かったら、たぶんこのLpを買うことは無かっただろう・・・大崎滋生氏による2ページの作品解説もなかなか読み応えがある。

お馴染みのCBS・ソニーのクラシック系「青ラベル」

中古レコード屋さんのエサ箱でたまたま見つけたのだが、中の解説が良かったのでついつい購入したもの。中古の国内盤クラシックLpは数百円で売られてい るが、現在のCDより解説が充実しており、また当時の状況も書かれていたりして興味深いものがある。こういう解説はCD化されてもなかなか再録されずに埋 もれてしまうケースが大半なので貴重なのだが・・・

んでは。

中古レコード屋さんのエサ箱でたまたま見つけたのだが、中の解説が良かったのでついつい購入したもの。中古の国内盤クラシックLpは数百円で売られてい るが、現在のCDより解説が充実しており、また当時の状況も書かれていたりして興味深いものがある。こういう解説はCD化されてもなかなか再録されずに埋 もれてしまうケースが大半なので貴重なのだが・・・

んでは。

最近のコメント