Ormandy/Philadelphia テレマン:協奏曲集&ヘンデル:水上の音楽 ― 2011年07月31日 13時49分

ああ、ようやくこのブログ本来の投稿内容が・・・(涙)

2003年に発売された BMG FUNHOUSE ユージン・オーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団の芸術 Vol.Ⅲ の 特典盤2枚 の内の1枚が一般発売されるそうです。

タワーレコード“RCA Red Seal”スペシャル・セレクション

http://tower.jp/article/feature_item/80725

2003年に発売された BMG FUNHOUSE ユージン・オーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団の芸術 Vol.Ⅲ の 特典盤2枚 の内の1枚が一般発売されるそうです。

タワーレコード“RCA Red Seal”スペシャル・セレクション

http://tower.jp/article/feature_item/80725

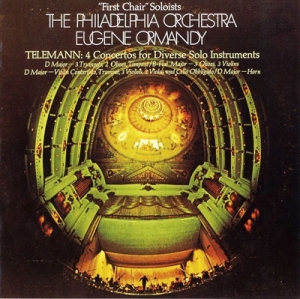

テレマン:協奏曲集&ヘンデル:水上の音楽

Sony Classical SICC-1494

"First Chair" Solists; Telemann:4 Concertos for Diverse Solo Instruments [1968.6.10 & 11]

Telemann

Concerto Grosso in D for 3 Trumpets, 2 Oboes, Timpani and Strings

Trumpet: Gilbert Johnson, Seymour Rosenfeld, Trumpet

Donald E. McComas

Oboe: John de Lancie, Charles M. Morris

Timpani: Gerald Carlyss

Concerto in D for Horn and Strings

Horn: Mason Jones

Concerto in B-Flat for 3 Oboes and 3 Violins

Oboe: John de Lancie, Charles M. Morris, Stevens Hewitt

Violin: Norman Carol, David Madison, William de Pasquale

Concerto in D for Violin Concertato-Trumpet,3 Violins,2 Violas and Cello Obbligato

Norman Carol(Violin Concertato),Gilbert Johnson(Trumpet)

Samuel Mayes(Cello Obbligato)

Continuo:William Smith(Harpsichord),Samuel Mayes(Cello)

Roger M. Scott(Bass)

Handel

Water Music Suite(Arranged by A.Harris)[1971.4.22 & 5.5]

Water Music Suite(Arranged by Ormandy)[1970.2.5]

以下、タワーの商品紹介より・・・

黄金時代のフィラデルフィア首席奏者たちが奏でる愉悦のテレマン。

テレマンの協奏曲4曲は、1968年、オーマンディがRCAに復帰した際に録音された一連のアルバムの1枚で、本拠地アカデミー・オブ・ミュージックで収録されている。

トランペットのギルバート・ジョンソン、オーボエのジョン・デ・ランシー、コンサートマスターのノーマン・キャロルなど、オーマンディ後期時代のフィラデルフィア管の綺羅星のごとき名奏者たち16名がソリストにフィーチャーされており、オリジナル楽器や演奏様式の研究とは無縁ながら、ひたすらに音楽の愉悦のひと時を味わうことのできる名演である。

ヘンデル「水上の音楽」はほぼ同時期に録音されたオーマンデイとハリスの2種類の編曲を収録しているのがミソ。2003年に特典盤として制作されたアルバムの一般発売である。

特典盤でしか聴けなかったので、入手し損ねた人には朗報でしょう。んでは。

Sony Classical SICC-1494

"First Chair" Solists; Telemann:4 Concertos for Diverse Solo Instruments [1968.6.10 & 11]

Telemann

Concerto Grosso in D for 3 Trumpets, 2 Oboes, Timpani and Strings

Trumpet: Gilbert Johnson, Seymour Rosenfeld, Trumpet

Donald E. McComas

Oboe: John de Lancie, Charles M. Morris

Timpani: Gerald Carlyss

Concerto in D for Horn and Strings

Horn: Mason Jones

Concerto in B-Flat for 3 Oboes and 3 Violins

Oboe: John de Lancie, Charles M. Morris, Stevens Hewitt

Violin: Norman Carol, David Madison, William de Pasquale

Concerto in D for Violin Concertato-Trumpet,3 Violins,2 Violas and Cello Obbligato

Norman Carol(Violin Concertato),Gilbert Johnson(Trumpet)

Samuel Mayes(Cello Obbligato)

Continuo:William Smith(Harpsichord),Samuel Mayes(Cello)

Roger M. Scott(Bass)

Handel

Water Music Suite(Arranged by A.Harris)[1971.4.22 & 5.5]

Water Music Suite(Arranged by Ormandy)[1970.2.5]

以下、タワーの商品紹介より・・・

黄金時代のフィラデルフィア首席奏者たちが奏でる愉悦のテレマン。

テレマンの協奏曲4曲は、1968年、オーマンディがRCAに復帰した際に録音された一連のアルバムの1枚で、本拠地アカデミー・オブ・ミュージックで収録されている。

トランペットのギルバート・ジョンソン、オーボエのジョン・デ・ランシー、コンサートマスターのノーマン・キャロルなど、オーマンディ後期時代のフィラデルフィア管の綺羅星のごとき名奏者たち16名がソリストにフィーチャーされており、オリジナル楽器や演奏様式の研究とは無縁ながら、ひたすらに音楽の愉悦のひと時を味わうことのできる名演である。

ヘンデル「水上の音楽」はほぼ同時期に録音されたオーマンデイとハリスの2種類の編曲を収録しているのがミソ。2003年に特典盤として制作されたアルバムの一般発売である。

特典盤でしか聴けなかったので、入手し損ねた人には朗報でしょう。んでは。

Ormandy/Philadelphia のXRCD、再プレス? ― 2011年06月10日 04時25分

Walhall - Ormandy conducts Die Fledermaus at MET, 1951 ― 2011年06月10日 04時01分

久しぶりのオーマンディ ネタです・・・(涙)

オーマンディがメトロポリタンを振った「こうもり」は1950年~51年の米Columbia SL-108(再発売 米Odessey Y2-32666)がある。これは1950年12月から翌年1月の間に数回のセッションが組まれている。

他、1951年ライブ(12月22日)のMYTO盤もあるが、今回 Walhallから異なるライブ録音が出てきた。

オーマンディがメトロポリタンを振った「こうもり」は1950年~51年の米Columbia SL-108(再発売 米Odessey Y2-32666)がある。これは1950年12月から翌年1月の間に数回のセッションが組まれている。

他、1951年ライブ(12月22日)のMYTO盤もあるが、今回 Walhallから異なるライブ録音が出てきた。

Walhall WLCD0332 - J.Strauss Die Fledemaus

Eugene Ormandy/Metroplitan Opera, 1951

(HMV, Tower)

歌手陣は下記の通り。

チャールズ・クルマン(アイゼンシュタイン)

マルゲリート・ピアッツァ(ロサリンデ)

ヒュー・トンプソン(フランク)

リチャード・タッカー(アルフレード)

ジョン・ブラウンリー(ファルケ)、他

Eugene Ormandy/Metroplitan Opera, 1951

(HMV, Tower)

歌手陣は下記の通り。

チャールズ・クルマン(アイゼンシュタイン)

マルゲリート・ピアッツァ(ロサリンデ)

ヒュー・トンプソン(フランク)

リチャード・タッカー(アルフレード)

ジョン・ブラウンリー(ファルケ)、他

HMV によると「英語による上演のライヴ録音。オーマンディは1950年12月20日に『こうもり』を指揮してメトロポリタンに初登場しました。1953年までに15回の演奏を集中して行っている中の、4回目の演奏です。名役者をそろえた、観客の興奮が伝わる楽しい演奏です。モノラルのライヴながら音質も良好です(arbre)」だそうな。

んでは。

The Philadelphia Orchestra Sound! ― 2011年05月18日 07時46分

画質はあまり宜しくありませんが、鑑賞に支障は無いでしょう。100周年記念の番組のようですね。こういう映像を見ると、オーマンディからムーティへの音楽監督交代時の特集番組も見てみたくなります。

今は時間がありませんが、またゆっくり見てみます。

Ormandy/Philadlephia - Ravel "La Valse", 1971年 ― 2011年04月16日 12時40分

久しぶりに音楽の話題を・・・

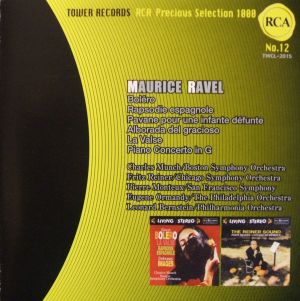

TOWER RECORDS RCA Precious Selection 1000 Series

No.12 TWCL-2015 , 2005年

名指揮者たちによるラヴェル名演集

オーマンディとフィラデルフィアによるラヴェルのワルツ(La Valse)、2003年に発売された 「オーマンディ&フィラデルフィアの芸術第3弾」の特典CDとして初めてCD化されたが、日本での商用リリースはこれが初。既に生産終了しており、在庫が無くなり次第入手は不可能となるので、興味のある方お早めにどうぞ。悪税込み\1050円で聴ける名演。

この曲は「ウィンナワルツへのオーマジュ」なんて解説されているのをよく見るが、この曲の何処にそんなモノがあるのかさっぱり分からない。僕には優美さに漂う不安と破局・・・皮肉屋ラヴェル先生のグロテスクな悪趣味がフランスのエスプリをまとっているような・・・

・・・そう、愚かなフランス人が更に愚かな日本人からお金だけはしっかり搾り取るだけ取ってまともに再処理を行わないまま使用済み核燃料を送り返してきて、その強烈な放射能の恐怖に脅えている愚かな日本人に、これまた愚かなフランス人が「日本政府は情報公開がなっていない」と愚かな日本人に説教をしてくれているのだ・・・

そんな愚かなフランス人と更に愚かな日本人が今聴くのに相応しい曲・・・かもしれない・・・なんてこったい!

No.12 TWCL-2015 , 2005年

名指揮者たちによるラヴェル名演集

オーマンディとフィラデルフィアによるラヴェルのワルツ(La Valse)、2003年に発売された 「オーマンディ&フィラデルフィアの芸術第3弾」の特典CDとして初めてCD化されたが、日本での商用リリースはこれが初。既に生産終了しており、在庫が無くなり次第入手は不可能となるので、興味のある方お早めにどうぞ。悪税込み\1050円で聴ける名演。

この曲は「ウィンナワルツへのオーマジュ」なんて解説されているのをよく見るが、この曲の何処にそんなモノがあるのかさっぱり分からない。僕には優美さに漂う不安と破局・・・皮肉屋ラヴェル先生のグロテスクな悪趣味がフランスのエスプリをまとっているような・・・

・・・そう、愚かなフランス人が更に愚かな日本人からお金だけはしっかり搾り取るだけ取ってまともに再処理を行わないまま使用済み核燃料を送り返してきて、その強烈な放射能の恐怖に脅えている愚かな日本人に、これまた愚かなフランス人が「日本政府は情報公開がなっていない」と愚かな日本人に説教をしてくれているのだ・・・

そんな愚かなフランス人と更に愚かな日本人が今聴くのに相応しい曲・・・かもしれない・・・なんてこったい!

CD Reissue - SONY CLASSICAL ORIGINALS ― 2011年03月09日 07時00分

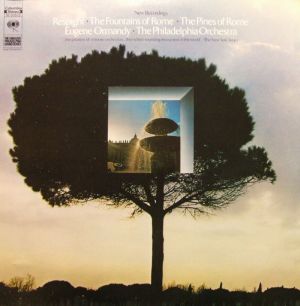

The Fabulous Philadelphia Sound Series - Respighi Tone Poems, 1968年 ― 2011年03月02日 23時00分

久しぶりにレスピーギでも聴きますか・・・

CBS Records Masterworks/Great Performances MYK38485 (C)1983

(amazon.com , amazon.co.jp)

Respighi : Pines & Fountains of ROME

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

「松」も「泉」も1968年の録音。RCA Red Seal 移籍前の駆け込み録音でもある。収録場所は Town Hall と思われるが明確な記載が無いので詳細不明。John Hunt のディスコグラフィには Town Hall と書かれているが、今ひとつ信頼性に欠ける。ただ、この録音はThe Fabulous Philadelphia Sound Series として発売されており、このシリーズは Town Hall で録音されているとの記載があるので、やはり Town Hall なのかな・・・?

Columbia Masterworks の ローマ三部作ステレオ録音はこの他、「泉」1957年・「松」1958年・「祭」1961年 がある。どちらかというとこちらの「旧」録音の方が広くLP・CDに収録されて出回っている。「祭」のみ Academy of Music の収録。「泉」と「松」はBroadwood Hotel にて収録されている。この「旧」三部作、LPはCBS/SONY オーマンディ「音」の饗宴1300 Vol.26 13AC126 と CBS/SONY オーマンディ名曲ベスト30 Vol.24 15AC1724 として出ているし、CDもCBS/SONY ベスト・クラシック100 30DC788(1986年)、そして Essential Classics SBK48267(amazon.com,1992年) や Original Jacket Collection (amazon.com,2008年)にも収録されている。

しかし、今回取り上げた1968年録音の「松」も「泉」は、1983年のGreat Performances Series でCD化されて以後、CD再発売はされていないようである。ちなみに、初出LPは下記。

(amazon.com , amazon.co.jp)

Respighi : Pines & Fountains of ROME

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

「松」も「泉」も1968年の録音。RCA Red Seal 移籍前の駆け込み録音でもある。収録場所は Town Hall と思われるが明確な記載が無いので詳細不明。John Hunt のディスコグラフィには Town Hall と書かれているが、今ひとつ信頼性に欠ける。ただ、この録音はThe Fabulous Philadelphia Sound Series として発売されており、このシリーズは Town Hall で録音されているとの記載があるので、やはり Town Hall なのかな・・・?

Columbia Masterworks の ローマ三部作ステレオ録音はこの他、「泉」1957年・「松」1958年・「祭」1961年 がある。どちらかというとこちらの「旧」録音の方が広くLP・CDに収録されて出回っている。「祭」のみ Academy of Music の収録。「泉」と「松」はBroadwood Hotel にて収録されている。この「旧」三部作、LPはCBS/SONY オーマンディ「音」の饗宴1300 Vol.26 13AC126 と CBS/SONY オーマンディ名曲ベスト30 Vol.24 15AC1724 として出ているし、CDもCBS/SONY ベスト・クラシック100 30DC788(1986年)、そして Essential Classics SBK48267(amazon.com,1992年) や Original Jacket Collection (amazon.com,2008年)にも収録されている。

しかし、今回取り上げた1968年録音の「松」も「泉」は、1983年のGreat Performances Series でCD化されて以後、CD再発売はされていないようである。ちなみに、初出LPは下記。

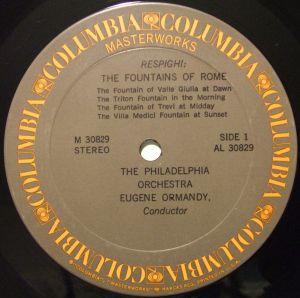

Columbia Masterworks The Fabulous Philadelphia Sound Series M30829

Gray Label LP

Respighi : The Fountains of Rome, The Pines of Rome

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

日本では、1972年の2回目の来日に合わせてCBS/SONY から DP Master Sound Series(SOCO-5 \2,300)として発売されている。DP は Direct Plating の略。ラッカーマスターから銀メッキ→ニッケルメッキという工程のうち銀メッキを省略してラッカーマスターに直接ニッケルメッキを施すというのがウリの技術。この日本盤は中古屋で何回か見かけたことがあるので、それなりに売れたのだろう・・・手元にあるのは米盤のM30829。これは、The Fabulous Philadelphia Sound Series の1枚。

Gray Label LP

Respighi : The Fountains of Rome, The Pines of Rome

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

日本では、1972年の2回目の来日に合わせてCBS/SONY から DP Master Sound Series(SOCO-5 \2,300)として発売されている。DP は Direct Plating の略。ラッカーマスターから銀メッキ→ニッケルメッキという工程のうち銀メッキを省略してラッカーマスターに直接ニッケルメッキを施すというのがウリの技術。この日本盤は中古屋で何回か見かけたことがあるので、それなりに売れたのだろう・・・手元にあるのは米盤のM30829。これは、The Fabulous Philadelphia Sound Series の1枚。

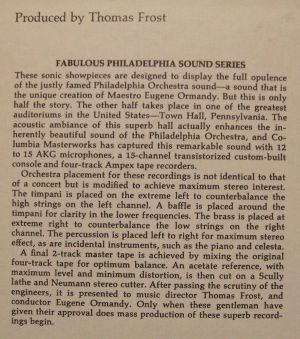

Notes of The Fabulous Philadelphia Sound Series.

ただ、残念ながらこのシリーズの録音は残響過多であったり音が荒れ気味のものが多い。まだまだマルチ・マイク録音の試行錯誤時代だったのだろう。

ただ、残念ながらこのシリーズの録音は残響過多であったり音が荒れ気味のものが多い。まだまだマルチ・マイク録音の試行錯誤時代だったのだろう。

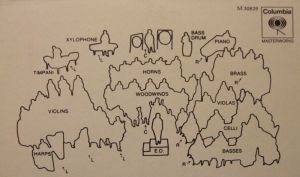

オーケストラ配置とマイク・ポジションも図示されている。

Columbia Masterworks M30829 Gray Label

ラベルは曲目の記載が右にずれている・・・ま、これくらいは許容範囲・・・か?ま、音には直接関係ないけどねえ・・・

この1968年の「松」と「泉」は、オルガン抜きで演奏されているようである。まあ、オルガンが無くても音楽にはなるけど、やはり物足りない・・・電子オルガンを使う手もあったろうに・・・

レスピーギのローマ三部作は、やはり録音の優秀さがモノをいう曲なので、現在の優秀録音と比較すると今ひとつの感は否めないが、それでもオーマンディ・ファンであればこの録音は手元に置いておく価値はある。出来れば、SACDでリマスタリングして音質向上を図ってもらいたいものだが・・・

余談ではあるけど、「松」のアッピア街道のクライマックスのバンダとブラスセクションをきちんと楽譜通り5連音符で吹かせている演奏は少ない。多くは2+3連音符で吹かせているが、この演奏はほぼ楽譜通り5連音符で吹かせている数少ない演奏でもある。

では。

ラベルは曲目の記載が右にずれている・・・ま、これくらいは許容範囲・・・か?ま、音には直接関係ないけどねえ・・・

この1968年の「松」と「泉」は、オルガン抜きで演奏されているようである。まあ、オルガンが無くても音楽にはなるけど、やはり物足りない・・・電子オルガンを使う手もあったろうに・・・

レスピーギのローマ三部作は、やはり録音の優秀さがモノをいう曲なので、現在の優秀録音と比較すると今ひとつの感は否めないが、それでもオーマンディ・ファンであればこの録音は手元に置いておく価値はある。出来れば、SACDでリマスタリングして音質向上を図ってもらいたいものだが・・・

余談ではあるけど、「松」のアッピア街道のクライマックスのバンダとブラスセクションをきちんと楽譜通り5連音符で吹かせている演奏は少ない。多くは2+3連音符で吹かせているが、この演奏はほぼ楽譜通り5連音符で吹かせている数少ない演奏でもある。

では。

CD Reissue - Ormandy/Philadlephia - Tchaikovsky's 3 Ballet Music ― 2011年02月27日 08時44分

目新しいものではありませんが・・・

3月発売予定の Sony Classical Masters Series(タワー)の中に、チャイコフスキーの3大バレエを1枚に納めた盤があったので・・・

Tchaikovsky Ballet Suites

Ormandy/Philadelphia Orchestra

SONY CLASSICAL/8869784007-2 (タワー、HMV)

ジャケットデザインはRCA Red Seal 音源みたいだけど、「【録音】1961年、1963年 (ステレオ:セッション) 」とあるので、これはColumbia Masterworks 録音ですな・・・

3月発売予定の Sony Classical Masters Series(タワー)の中に、チャイコフスキーの3大バレエを1枚に納めた盤があったので・・・

Tchaikovsky Ballet Suites

Ormandy/Philadelphia Orchestra

SONY CLASSICAL/8869784007-2 (タワー、HMV)

ジャケットデザインはRCA Red Seal 音源みたいだけど、「【録音】1961年、1963年 (ステレオ:セッション) 」とあるので、これはColumbia Masterworks 録音ですな・・・

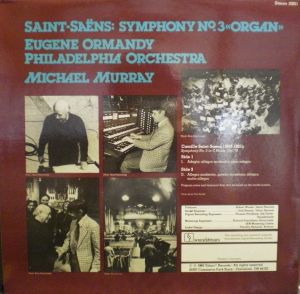

Historic Soundstream Digital Recording on Telarc SACD - Saint-Saëns:Symphony no.3 "Organ" a la Memoire de FRANZ LISZT , 1980年 その2 ― 2011年02月24日 00時00分

(その1 からの続き・・・)

Telarc SACD-60634 (P)(C)2004

avec "Encores a la francaise"

Charles Camille Saint-Saëns:

Symphony No. 3 in C minor ('Organ'), Op. 78

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra, Michael Murray(org.)

recorded at St.Francis de Sales Church, Philadelphia, February 6, 1980

Ormandy 最晩年の数少ないディジタル録音の一つ。Ormandy/Philadelphia がRCA Red Seal の専属を離れた後、EMI/Captol-Angel, DELOS, Telarc,そして古巣のCBS Masterworks ともアルバムを作っている。このTelarcのアルバムは1979-1980シーズンを最後に音楽監督を勇退、挂冠指揮者に移行する時期の録音。

円熟の境地に達した Ormandy/Philadelphia の演奏を、当時最新の優秀録音、しかも豊かな響きを持つ教会という条件のもとで収録された非常に価値のあるもの。

それにしても、この貴重な録音が DSDフォーマットに移し替えられたのは実に幸運なことだ。録音から既に30年以上経過しており、1970年代から1980年代にかけての初期のディジタル録音の中には、

・録音テープの経年劣化

→ディジタル・バックアップを取ってなければ一巻の終わり

・当時のディジタル・テープレコーダーが既に無いかあっても再生不能となっている

→廃棄処分されていたり、あったとしても補修部品が既に無くなっていたり、整備出来る技術者も既におらずメンテナンス不可・・・

といった理由により既に再生不可能となっている音源も出てきている。(このことは以前「音楽と映像メディアの行方」ということで書きましたな。)

Ormandy/Philadelphia の初期のディジタル録音も既に再生不能のものがあり、同時に回していたアナログ・テープからCD化されたものもある。(ブラームスのハンガリー舞曲等)

このサン=サーンスのオルガン交響曲以外にも、Soundstream社によるPCM 50kHz,16Bits 録音がある。 RCA Red Seal とのバルトークの「オケコン」、DELOS とのチャイコの5番と6番がそうである。これらの録音も再生可能な内にちゃんとバックアップを取ると同時に、 DSDフォーマットに移し替えて再発売して欲しいものであるが・・・大丈夫かな?

さて、三管編成のオーケストラにパイプ・オルガンを加えたこの曲は、Stereo 時代より High-Fidelity 追求・Audiofile(Audiofan)向けの格好の素材の一つとして扱われた感はあるが、それはともかく魅力的な曲であり、しなやかな優美さと壮麗な豪壮さが同居する傑作。

"Philadelphia sound" がどんなものかということを想像する手掛かりとしては非常に貴重な記録だろう。シンプルなマイク構成によるオフマイク録音、耳障りな音は殆ど皆無。オルガンの音もまあまあの出来。(ヨーロッパのような美しいオルガンの音にはちょっと及ばないのは残念だが、流石にパワフル)低弦の音がちょっと隠れる傾向にあるのは残念だが、しなやかな弦と輝かしいブラス、そして曇りがなく力感のあるパーカッションが素晴らしい。1楽章の静かな部分はPhiladelphia の音質の良さが楽しめるし、2楽章はその冒頭のティンパニのメロディックで力強い音からして他の演奏とは大きな差がある。

Ormandy の指揮も特筆に値する。RCA録音の演奏と比較しても、力みが無く円熟と溌剌さが融合したような希有な演奏だと思う。2楽章のクライマックス(仏 Durand社のスコア 167ページの FF Stringendo、CDだとTrack2 14:00-)に颯爽と入って行く部分(ティンパニが雷鳴のように轟くあたりも注目)や、スコアにないトランペットの音を効果的に重ね合わせているところ (仏Durand社のスコア 170ページの Stringendo、CDだと Track2 14:20-)などは特筆に値すると思う。2楽章の最初にオルガンが壮麗に鳴り終わってから分散和音を奏でるピアノがこれほど美しく聞こえる録音も珍し い。(仏Durand社のスコア 126ページの FF Stringendo、CDだとTrack2 8:18)最後の地響きを伴うような大音響は他の録音では聴けない。とにかく、この壮麗な音響美は全編聴き所と言っても良い。

avec "Encores a la francaise"

Charles Camille Saint-Saëns:

Symphony No. 3 in C minor ('Organ'), Op. 78

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra, Michael Murray(org.)

recorded at St.Francis de Sales Church, Philadelphia, February 6, 1980

Ormandy 最晩年の数少ないディジタル録音の一つ。Ormandy/Philadelphia がRCA Red Seal の専属を離れた後、EMI/Captol-Angel, DELOS, Telarc,そして古巣のCBS Masterworks ともアルバムを作っている。このTelarcのアルバムは1979-1980シーズンを最後に音楽監督を勇退、挂冠指揮者に移行する時期の録音。

円熟の境地に達した Ormandy/Philadelphia の演奏を、当時最新の優秀録音、しかも豊かな響きを持つ教会という条件のもとで収録された非常に価値のあるもの。

それにしても、この貴重な録音が DSDフォーマットに移し替えられたのは実に幸運なことだ。録音から既に30年以上経過しており、1970年代から1980年代にかけての初期のディジタル録音の中には、

・録音テープの経年劣化

→ディジタル・バックアップを取ってなければ一巻の終わり

・当時のディジタル・テープレコーダーが既に無いかあっても再生不能となっている

→廃棄処分されていたり、あったとしても補修部品が既に無くなっていたり、整備出来る技術者も既におらずメンテナンス不可・・・

といった理由により既に再生不可能となっている音源も出てきている。(このことは以前「音楽と映像メディアの行方」ということで書きましたな。)

Ormandy/Philadelphia の初期のディジタル録音も既に再生不能のものがあり、同時に回していたアナログ・テープからCD化されたものもある。(ブラームスのハンガリー舞曲等)

このサン=サーンスのオルガン交響曲以外にも、Soundstream社によるPCM 50kHz,16Bits 録音がある。 RCA Red Seal とのバルトークの「オケコン」、DELOS とのチャイコの5番と6番がそうである。これらの録音も再生可能な内にちゃんとバックアップを取ると同時に、 DSDフォーマットに移し替えて再発売して欲しいものであるが・・・大丈夫かな?

さて、三管編成のオーケストラにパイプ・オルガンを加えたこの曲は、Stereo 時代より High-Fidelity 追求・Audiofile(Audiofan)向けの格好の素材の一つとして扱われた感はあるが、それはともかく魅力的な曲であり、しなやかな優美さと壮麗な豪壮さが同居する傑作。

"Philadelphia sound" がどんなものかということを想像する手掛かりとしては非常に貴重な記録だろう。シンプルなマイク構成によるオフマイク録音、耳障りな音は殆ど皆無。オルガンの音もまあまあの出来。(ヨーロッパのような美しいオルガンの音にはちょっと及ばないのは残念だが、流石にパワフル)低弦の音がちょっと隠れる傾向にあるのは残念だが、しなやかな弦と輝かしいブラス、そして曇りがなく力感のあるパーカッションが素晴らしい。1楽章の静かな部分はPhiladelphia の音質の良さが楽しめるし、2楽章はその冒頭のティンパニのメロディックで力強い音からして他の演奏とは大きな差がある。

Ormandy の指揮も特筆に値する。RCA録音の演奏と比較しても、力みが無く円熟と溌剌さが融合したような希有な演奏だと思う。2楽章のクライマックス(仏 Durand社のスコア 167ページの FF Stringendo、CDだとTrack2 14:00-)に颯爽と入って行く部分(ティンパニが雷鳴のように轟くあたりも注目)や、スコアにないトランペットの音を効果的に重ね合わせているところ (仏Durand社のスコア 170ページの Stringendo、CDだと Track2 14:20-)などは特筆に値すると思う。2楽章の最初にオルガンが壮麗に鳴り終わってから分散和音を奏でるピアノがこれほど美しく聞こえる録音も珍し い。(仏Durand社のスコア 126ページの FF Stringendo、CDだとTrack2 8:18)最後の地響きを伴うような大音響は他の録音では聴けない。とにかく、この壮麗な音響美は全編聴き所と言っても良い。

Originally released LP as Telarc 10051(Double Jacket) ((P)(C)1980)

(長岡鉄男 外盤A級セレクション No.190)

first CD released as CD-80051 (P)(C)1980

(長岡鉄男 外盤A級セレクション No.190)

first CD released as CD-80051 (P)(C)1980

Telarc 10051(Double Jacket)

Telarc が録音場所として選定したのは、 Academy of Music, Scottisch Rite Cathedral(Town Hall) や Old Met ではなく、93の音栓と4段の鍵盤を持つ Haskell 社製オルガンが設置されている聖フランシス教会。恐らく「大きなパイプオルガンを備えた音響が美しい教会」という条件に合致した場所だったと思われる。そ の甲斐あってか、音響は実に美しく不快なフラッターエコー等も殆ど感じられない。(残響の多いホールの録音で時折聴くことがある)

Telarc が録音場所として選定したのは、 Academy of Music, Scottisch Rite Cathedral(Town Hall) や Old Met ではなく、93の音栓と4段の鍵盤を持つ Haskell 社製オルガンが設置されている聖フランシス教会。恐らく「大きなパイプオルガンを備えた音響が美しい教会」という条件に合致した場所だったと思われる。そ の甲斐あってか、音響は実に美しく不快なフラッターエコー等も殆ど感じられない。(残響の多いホールの録音で時折聴くことがある)

Telarc 10051(Double Jacket)

Telarc の初期のLPはセッション時の写真(今となってはマエストロとオーケストラの貴重な記録)や録音会場風景、当時の最新技術であるディジタル録音やレコー ド・カッティング等(使用したカッター針等)詳細な情報が記載されており、見ごたえがある。

Telarc の初期のLPはセッション時の写真(今となってはマエストロとオーケストラの貴重な記録)や録音会場風景、当時の最新技術であるディジタル録音やレコー ド・カッティング等(使用したカッター針等)詳細な情報が記載されており、見ごたえがある。

2nd released LP as DG-10051(Single Jacket) ((P)(C)1980)

第2版のLPはこれらの情報がごっそり削除されたシングルジャ ケット仕様になってしまっている。CD,SACDも残念ながら同様である。今後、音楽配信が主流になるこの時代、パッケージソフトはこういう情報をこそ積 極的に収録して付加価値を付けなければ売れないと思うが・・・なあ。

第2版のLPはこれらの情報がごっそり削除されたシングルジャ ケット仕様になってしまっている。CD,SACDも残念ながら同様である。今後、音楽配信が主流になるこの時代、パッケージソフトはこういう情報をこそ積 極的に収録して付加価値を付けなければ売れないと思うが・・・なあ。

日本フォノグラム(株) 「テラーク2000」限定盤LP 20PC-2008

2000円の限定盤で出ていた国内盤もいい音がしており、オリジナル盤と遜色のない音を聴かせてくれる。プレスは国内盤の方が質が良い。

2000円の限定盤で出ていた国内盤もいい音がしており、オリジナル盤と遜色のない音を聴かせてくれる。プレスは国内盤の方が質が良い。

20PC-2008 Label

この録音は個人的にも思い入れが深い。長岡鉄男氏が「外盤A級セレクション(2)」(共同通信社(1)~(3)迄刊行)で優秀録音として紹介しており、実は私が初めて購入した Ormandy/Philadelphia のCDでもある。1988年2月頃の事だったかな・・・

まだこの頃はLP も売られており、CDはまだまだ高価でPolyGram の輸入盤(「CDは西独逸ハノーヴァー製」と書かれていたことを記憶している)に日本語解説を付したものが4,200~4,500円で売られていた。手持ちの盤は日本語解説が付いた日本フォノグラム社による国内仕様のもので価格は3,200円であった。まだこの頃は、 Ormandy/Philadelphia の素晴らしさに気がついておらず、このCDを購入したのは長岡鉄男氏が推薦していたからなのだが・・・

それにしても、自分がリアルタイムで成長からその終焉までを見届ける(というのは大げさか)というのはなんとも哀しい気分にさせるものですなあ・・・

それでは。(了)

この録音は個人的にも思い入れが深い。長岡鉄男氏が「外盤A級セレクション(2)」(共同通信社(1)~(3)迄刊行)で優秀録音として紹介しており、実は私が初めて購入した Ormandy/Philadelphia のCDでもある。1988年2月頃の事だったかな・・・

まだこの頃はLP も売られており、CDはまだまだ高価でPolyGram の輸入盤(「CDは西独逸ハノーヴァー製」と書かれていたことを記憶している)に日本語解説を付したものが4,200~4,500円で売られていた。手持ちの盤は日本語解説が付いた日本フォノグラム社による国内仕様のもので価格は3,200円であった。まだこの頃は、 Ormandy/Philadelphia の素晴らしさに気がついておらず、このCDを購入したのは長岡鉄男氏が推薦していたからなのだが・・・

それにしても、自分がリアルタイムで成長からその終焉までを見届ける(というのは大げさか)というのはなんとも哀しい気分にさせるものですなあ・・・

それでは。(了)

Historic Soundstream Digital Recording on Telarc SACD - Saint-Saëns:Symphony no.3 "Organ" a la Memoire de FRANZ LISZT , 1980年 その1 ― 2011年02月23日 07時45分

オーディオファイル向けの優秀録音で一世を風靡したあのテラーク・レーベルが、2009年2月に録音活動を事実上停止していたとは・・・

Wikipedia によると・・・

・2005年12月9日 コンコード・ミュージック・グループがテラークとヘッズ・アップを獲得。

・2009年2月にテラークの縮小によるリストラを行う。テラークは自社録音を停止、数々の賞を勝ち取ったプロダクション・チーム(現在は独立して Five/Four Productions, Ltd.)もカットされた・・・

とある。また、エリック・カンゼルの死去に伴いカンゼル&シンシナティ・ポップスとテラークの30年近くに及ぶ協力体制にも終止符が打たれることとなった・・・カンゼル&シンシナティ・ポップスのTelarc盤は結構聴いたモンだけどなあ・・・これも時の流れかぁ・・・

Telarc といえば、Soundstream社による Digital Recording がウリ・・・の時代があった。

Wikipedia によると・・・

・2005年12月9日 コンコード・ミュージック・グループがテラークとヘッズ・アップを獲得。

・2009年2月にテラークの縮小によるリストラを行う。テラークは自社録音を停止、数々の賞を勝ち取ったプロダクション・チーム(現在は独立して Five/Four Productions, Ltd.)もカットされた・・・

とある。また、エリック・カンゼルの死去に伴いカンゼル&シンシナティ・ポップスとテラークの30年近くに及ぶ協力体制にも終止符が打たれることとなった・・・カンゼル&シンシナティ・ポップスのTelarc盤は結構聴いたモンだけどなあ・・・これも時の流れかぁ・・・

Telarc といえば、Soundstream社による Digital Recording がウリ・・・の時代があった。

1970年代後半から1980年代前半にかけて、ビデオテープレコーダーとPCMプロセッサーを組み合わせたPCM録音装置は、サンプリング周波数 44.056kHz(これはNTSC の規格から決まったそうな・・・ Sony PCM-F1 もそうですな)、CDも 業務用のディジタル・レコーダー が ビデオテープレコーダー を使用している経緯を踏まえ、 サンプリング周波数を 44.1kHz に定めている。

Soundstream社のディジタル・レコーダー は サンプリング周波数 50kHz(量子化はCDと同じく16bits)なので、CDのサンプリング周波数 44.1kHz よりも高域が伸びている・・・まあ、25kHz に対して 22.05kHz の違いだし、ナイキスト周波数 以上の高域による折り返し雑音防止用に高次数の急峻な アナログ・ローパスフィルタ をかましているから、カタログスペックほどの違いがあるかどうか・・・実際の所はどうなのだろう・・・ただ、高域により余裕があることは間違いない。

当時、Soundstream社によるディジタル録音のLPには、下記のスペックが高らかに記載されていた。

Soundstream Technical Specifications

Frequency Response:Flat from 0 to 21kHz(-3dB at 22kHz)

Wow and Flutter:Unmeasurable

Total Harmonic Distortion:Less than 0.004% at 0VU

Signal-to-Noise Ratio:Better than 90dB RMS, Unweighted

Dynamic Range:Better than 90dB RMS, Unweighted

Crosstalk:Less than -85dB

Print-through:None

Sampling Rate:50,000 samples per second

Digital Format:16 bits linear encoding / decoding

Frequency Response:Flat from 0 to 21kHz(-3dB at 22kHz)

Wow and Flutter:Unmeasurable

Total Harmonic Distortion:Less than 0.004% at 0VU

Signal-to-Noise Ratio:Better than 90dB RMS, Unweighted

Dynamic Range:Better than 90dB RMS, Unweighted

Crosstalk:Less than -85dB

Print-through:None

Sampling Rate:50,000 samples per second

Digital Format:16 bits linear encoding / decoding

まあ、つまりは、アナログのテープレコーダーでは実現不可能な性能を実現してますよ・・・と、ブレーク・スルーを高らかに宣言?してたわけだ。

ちなみに、Soundstream社のプロトタイプ録音機の規格はサンプリング周波数 37kHz, 量子化16bits。1977年 に Virgil Fox 最後の録音となったアルバムに使用されたSoundstream社の録音機は 37.5kHz,16bitsというもの。この演奏は Crystal Clear社の ダイレクトカッティングディスク CCS-7001(長岡鉄男 外盤A級セレクション No.125) でも発売されている。

カッティングと同時にディジタル・レコーダーを回していたのか、それとも全くの別テイクかどうかは不明だが、このディジタル録音のLP(Ultragroove UG-9003)には「演奏と周波数バランスは別物」(録音日時は全く同じ)と記載されているから、もしかしたらCrystal Clear社の ダイレクトカッティングディスク とは別テイクの演奏かもしれない。ちなみにこのディジタル録音 は1994年に 日本コロムビアからCD発売されている。(日本コロムビア/Prominent1000Series/LaserLight COCO-78390)

ところで、CDの規格(サンプリング周波数44.1kHz、量子化16bit)も1980年当時はかなりのオーバースペックだったそうな・・・A/D変換器, D/A変換器の値段は、当時 16bits は10万円、 片や14bits は1万円・・・と桁が違っていたそうな。たった2bitsの違いであれば 安い 14bits で行くべきだ・・・という声も多かったらしい。実際、14bitsの量子化 でも(自分も含めて)殆どの人は不満を感じないのだから。

結果として 量子化16bits で正解だったわけだけど、CDの規格策定時は周辺デバイスも揃っておらず(半導体レーザーもまだまだ実用化以前だったそうな・・・パイオニアのレーザーディスク・プレーヤーの最初の商用機はガス・レーザーだったし)綱渡りでの商品開発だったらしい・・・

とはいえ、この規格では品質が低すぎる・・・と文句を言う人もいたそうだ。(今でもそう、だからDVDオーディオとかSACDが出たわけだが・・・)まあ、「高すぎる」「低すぎる」と相反する意見があったということは、当時の状況や将来の予測も含めて、CDの規格(サンプリング周波数44.1kHz、量子化16bits) という規格は妥当だった・・・と言えるのではないだろうか・・・

閑話休題(話を戻して・・・)

テラーク は短いダイレクト・ディスク の時代を経て、しばらくはSoundstream社によるディジタル・レコーディングを行っていたが、CD発表後は ソニーのPCMプロセッサー(PCM-1610)及び編集機(DAE-1100)を使ったCD規格のデジタル録音に切り替えている。

これはLPというアナログ・フォーマットに見切りを付けて全面的にCD に移行したことによるもの。サンプリング周波数50kHzという規格は44.1kHzの CD とは相性が宜しくない。

LP時代末期のテラーク のLPは、当初の豪華なダブルジャケットから粗末なシングルジャケット仕様に簡略化され「音質を求めるならCDをどうぞ」といった旨の記載すらある。テラーク にとっては当時CDが理想に近いフォーマットであって、既にLPは過去のモノであり、需要があるから「仕方なく」出していたのだろう。

Soundstream社のディジタル録音は50kHz,16Bits、CDの規格は44.1kHz,16Bits だから 何らかの形で サンプリング周波数変換 を行う必要がある。一旦 D/A変換 してから再度A/D変換 するか、ディジタル領域のまま演算するか・・・テラーク は Studer SFC-16 Sampling Frequency Converter を使い、アナログのステップを通過すること無く、50kHz,16Bits のデータを44.1kHz,16Bits に変換してCD化していた。

しかし、サンプリング周波数を 50kHz から 44.1kHz に落とすことによるクオリティ・ダウン、さらにディジタル領域での演算とはいえ、かなり複雑な演算処理を施す必要があり、この演算による誤差やノイズ発生の懸念もある・・・というわけで、CD にオリジナルのクオリティをそのまま移し替える・・・というわけにはいかなかったようだ・・・

が、SACD(DSD 1bit 2.8224MHz)の規格であれば、PCM 50kHz,16Bits のデータをほぼそのままのクオリティで移し替えることが出来る・・・ということで、レーベル初期(1980年前後)のSoundstream社ディジタル録音を2001年からSACDHybrid盤として復刻販売していた。

この、1970年代後半から1980年代前半にかけてのテラーク&Soundstream社によるPCM 50kHz,16Bits 録音は、無指向性(全方向性)・双方向性マイクロフォンを極力少なく使用した独自のシンプルなマイクセッティングによる高品質録音、又は1812年やウェリントンの勝利に代表される猛烈録音を謳っていた。他にも、小澤/Boston Symphony・Mazzel/Cleveland Orchestra、そして我らが Ormandy/Philadelphia に代表されるアメリカのメジャー・オーケストラと次々に録音を進行させていたディジタル録音黎明期でもあった・・・

残念ながら、2011年2月現在ではこのSACD復刻企画もストップしており、このSoundstream社初期ディジタル録音によるSACDも市場から姿を消しつつある・・・

PCM 50kHz,16Bits から DSD 1bit 2.8224MHz への変換はカスタム・ソフトウェアを載せた "DATA Conversion System 972 Sample Rate Converter" を使用している。このSACDもその1枚。

Telarc SACD-60634 (P)(C)2004

avec "Encores a la francaise"

Charles Camille Saint-Saëns:

Symphony No. 3 in C minor ('Organ'), Op. 78

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra, Michael Murray(org.)

recorded at St.Francis de Sales Church, Philadelphia, February 6, 1980

(その2 へ続く)

avec "Encores a la francaise"

Charles Camille Saint-Saëns:

Symphony No. 3 in C minor ('Organ'), Op. 78

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra, Michael Murray(org.)

recorded at St.Francis de Sales Church, Philadelphia, February 6, 1980

(その2 へ続く)

最近のコメント